蚂蚁社会(上)

万众一心“超个体”

分工负责 各司其职

在这个星球上,蚂蚁可能是最成功的动物之一了:家族成员超过1.2万种,总重量约占全球动物总重的十分之一。蚂蚁属于膜翅目、蚁科,是蜜蜂的亲戚,“社会”完善程度在昆虫中只有白蚁可媲美。每只蚂蚁几乎没有自主意识,完全服务于蚁群利益,整个蚁群仿佛才是个有生命的超级生物。对于蚁群的这种特性,科学家们用一个神奇的名词来称呼——“超个体”。

蚁群的核心,是群体的创建者、整群蚂蚁的母亲——蚁后。每个蚁巢有一只或多只蚁后,是专职的繁殖机器。它们的后代中一小部分是“贵族”生殖蚁——长翅膀的雄蚁和雌蚁,它们在蚁巢中养尊处优,不事劳作,唯一使命就是在交配季节离巢,与其他蚁群的生殖蚁一起“婚飞”。短暂的浪漫之后雄蚁死去,雌蚁悄悄落到地面,翅膀脱落,开始挖洞创造新的蚁群。

蚁群中数量最多的,是维持蚁群运转的普通劳动者—工蚁。工蚁虽是“女儿身”,但卵巢几乎不发育,相当于是中性的。较原始的猛蚁类,工蚁之间不怎么合作,时常自顾自外出觅食,甚至工蚁在一定条件下会形成生殖能力,自己当蚁后。而大部分演化程度较高的蚂蚁种类,工蚁们纪律严明,秩序井然,有些种类甚至从幼虫时代就定好了分工:从事不同“职务”的工蚁,破茧而出后的体型、模样都有所差别。这种现象被称为工蚁“亚型”,比如切叶蚁就有超过10种工蚁亚型,分别负责外出觅食、培育真菌和整理巢穴等工作。

在部分蚂蚁中,还有一类特殊的工蚁——兵蚁。它们拥有同类中最强壮的身体,有些种类的兵蚁体型可达同种工蚁的上百倍!兵蚁的上颚发达如钳,能轻易将其他蚂蚁的头颅切下来。有的兵蚁甚至完全成了战斗机器,上颚夸张到了没法自己吃东西的地步,只能靠别的工蚁喂食……如果说人类社会是靠人们动手制造工具,那么蚂蚁的“超个体”社会,干脆把每个成员的身体都变成了工具。

闻味沟通 无需动脑

蚁群内部的井然有序,离不开顺畅的相互沟通。同巢蚂蚁之间经常用触角、肢体相互碰触,不过它们最主要的“语言”还是气味。借助身上的腺体,蚂蚁能向空气中释放多种挥发性的“信息素”,表达20多种不同的含义。

信息素极其微量,每只工蚁一次释放的每种信息素,一般不超过百万分之一克,甚至只有几个分子。即便这么一点儿,蚂蚁的感知器官依然能有效接收,并识别出报警、发现食物或者其他意思。

如果从一个蚂蚁洞口捉只蚂蚁扔到另一个洞里,马上就会看到它被连推带咬地赶出来。这种“敌我识别机制”也是靠气味。每个蚁群的所有成员,都有区别于其他蚁群的气味标识。形成气味的化学物质,不仅跟相同的巢穴环境、同巢伙伴间的频繁接触有关,更主要的是来自蚁后母亲的遗传。比如我国常见的日本弓背蚁,蚁后血缘较近的蚁群之间气味比较相似,相互的敌意会弱一些,碰到对方工蚁时往往表现得比较克制。

探索世界 简单高效

蚂蚁不光用气味沟通,还用气味给整个蚁群进行“信息联网”。由万千蚂蚁组成的蚁群“超个体”,本尊深藏于蚁巢之内,每个成员都是它感知外界的触手,信息被反馈给无形的大脑,指挥成员们的下一步行动……当然蚁群并没有科幻作品中的“虫族”那种智慧,但它总是用最低的能量、最少的时间,就能尽量充分地探索蚁巢周围的世界,从中寻找食物并发现危险。

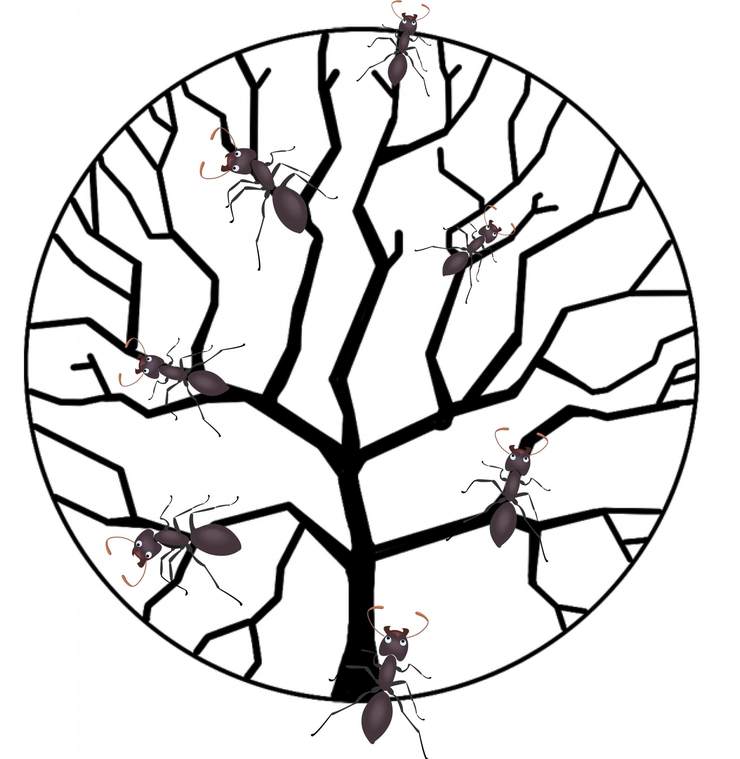

从北非入侵全球各大陆的“法老蚁”,就有自己的拿手绝招——“Y”形搜索法。法老蚁的工蚁巡逻时会沿途留下气味,每次转弯还会留下一个气味“路标”,而且转弯方向都与原来呈30°角。如果下一只工蚁遇到这个路标,就会朝另一边30°角的方向转弯,就形成了一个60°夹角、呈“Y”字形的分叉路线。后面再有其他工蚁来的话,也不会走新的路线了,而是分别沿着两个分叉继续前进,直到再次拐弯形成下一个“Y”。这就像一根分叉的树干不断分生出新的双叉树枝,搜索范围呈扇形不断扩大。

科学计算表明,一棵棵这样从法老蚁巢穴出发的“大树”互相叠加,足以使蚁群在一定半径内的搜索范围实现“全覆盖”,不用担心任何遗漏。一旦发现食物、危险或其他异常,工蚁就能迅速沿着“路标”反向折回,非常高效。

战火频仍 军纪森严

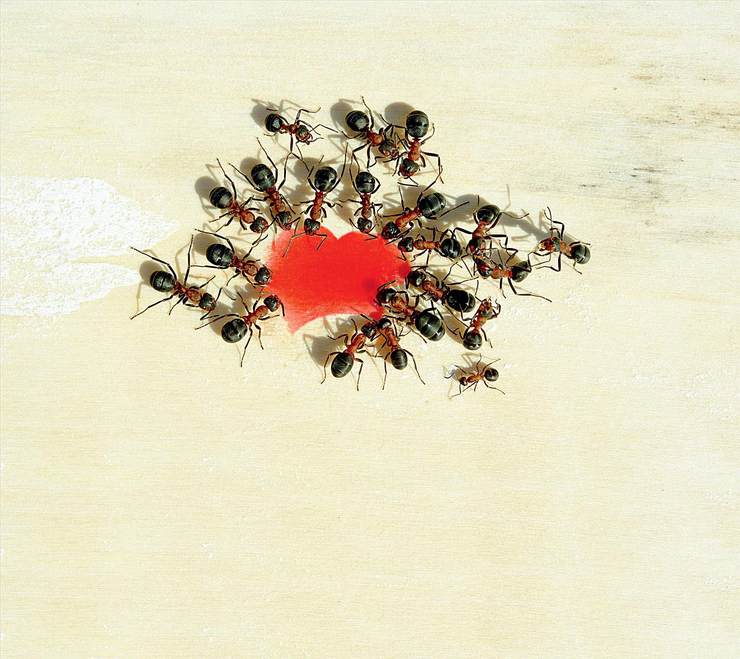

“如果蚂蚁拥有核武器,它们立刻就会摧毁地球”,美国蚂蚁专家威尔逊这样形容蚂蚁的好战。尽管人类经常吐槽自己爱打仗,可跟蚂蚁社会一比就是小巫见大巫了。路边黑压压一大片蚂蚁打架的场面想必你一定见过——蚁群内部十分融洽,蚁群之间却经常动不动就大打出手,哪怕对同种类的蚂蚁也毫不客气。与在其他领域一样,蚁群在战斗中也如同一个超级生物,有自己的“作战谋略”。

蚂蚁战争通常始自几只工蚁的遭遇战,蚂蚁一边与面前的对手掐起来,一边就向外释放信息素,召唤援兵。随着更多蚂蚁被吸引过来,从“战场”释放出的信息素也越来越浓烈,直到把一场小规模冲突升级成全面战争,从兵蚁到工蚁齐上阵,把对方往死里咬……

在战场上,蚂蚁们秉持分割包围、以多打少的基本战术,直到一方寡不敌众主动退却为止。蚂蚁们的视力、听力非常有限,更没有指挥官来发号施令,只能各自在跑动中不断比较遇到同伴和敌人的频率,如果同伴多,就进攻;敌人多,就撤退。由于每只蚂蚁都默契遵守这条原则,当身处最前线的蚂蚁开始撤退或进攻时,旁边的战友们就会纷纷察觉这个变化,一只接一只地采取跟随行动。如果一方战局不利,便立刻放弃战场,全体退回蚁穴内固守不出。

责任编辑 / 董子凡

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。