鸟蛋传奇续篇

孵蛋期间的鸟爸鸟妈们

灰瓣蹼鹬是一妻多夫的婚配类型,雌鸟(图1左侧)羽色比较艳丽,它只管生蛋(生完蛋就去另觅新欢),而孵蛋带孩子则由羽色较为暗淡的雄鸟负责(图1右侧及图2)。

孵蛋不光是妈妈的事儿

由谁来孵蛋,在鸟类繁殖过程里是一个重要问题,通常和婚配类型关系紧密。

对于一夫多妻或者一妻多夫的鸟种来说,大多数“一”的那方只管求偶交配,孵蛋任务完全留给了“多”的那方。被重婚的“夫”或“妻”们,必须各自建造自己的巢窝,产蛋后的日子里既要解决自己温饱,还要孵化照看好一窝蛋,小鸟孵出后,接着负责养育。

在一夫一妻的鸟类中,主要有3种情况。有些主要由雌鸟孵蛋,雄鸟则负责后勤保障。丈夫们会尽职地守护好领地,有的还管给雌鸟送吃送喝,甚至偶尔也会“替班”—趴在窝中孵一小会儿蛋,让伴侣活动筋骨放松一下。

也有许多夫妻会轮流倒班,共同孵蛋,不同种类在时间分配上有所不同。每一班时间短则1~3个小时,长则三五天,甚至半个来月。像信天翁这样的鹱形目鸟类,每次一方孵蛋,另一方都要出远海觅食,几天才回。

还有的鸟类夫妻,双方同时孵蛋!比如在非洲稀树草原生活的横斑梅花雀,夫妻俩经常会挤着趴在鸟巢中,一起孵蛋。而欧洲西南部的红腿石鸡,在繁殖季节,每对夫妻会建造两个巢,雌鸟分别在两处生蛋,然后夫妻双方各负责一窝。

此外,极少数鸟类在孵蛋育雏时,会表现出很强的社会性,比如美洲的犀鹃属鸟类。繁殖期里,先由犀鹃群体成员共同筑造一个公共巢,几只雌鸟都在这个巢中产蛋,有时一窝蛋能达到60枚,然后再由雌鸟们共同孵化。

一切为了温度

蛋中的受精卵要发育成小鸟,温度至关重要。绝大多数鸟都是恒温动物,体温也比人高,通常在40℃左右。不过羽毛是上等隔热材料,鸟体内的热量不容易传到体表,因此仅用长满羽毛的肚子传热,往往是不够的。为了获得足够热量,不同种类的鸟各有绝招。

大多数鸟类在孵化工作正式开始前,腹部羽毛会脱落,形成一块皮肤裸露的区域,叫“孵卵斑”。这里皮下血管丰富,孵化期间,就是要把蛋都收纳在孵卵斑所在的区域内,让体热直接传递给蛋。

少数鸟类没法“裁剪出”孵卵斑,只能想别的办法。黑背信天翁的腹部中央,有一个高度“血管化”的囊袋,形成天然的孵化器。雁鸭类的雌鸟则会主动拔掉胸部的绒毛,并把这些绒毛填充在窝里,既可以让蛋更紧密地接触到身体,又能给窝中的蛋保温。利用雁鸭类的这一习性,北极附近一些地区的居民,学会到野鸭窝中收集鸭绒做衣被填充物。还有利用脚的,在海岛上繁殖的鲣鸟会站在蛋上,用微血管丰富的蹼足对蛋进行加温。企鹅则相反,不是用脚蹼盖住蛋,而是把蛋托在脚上,让它不接触到南极冰冷的地面,然后再用腹部下垂的皮褶将蛋盖住进行孵化。

绝大多数鸟类都是通过自身体温来对蛋进行加热,也有极少数种类并不亲自孵蛋,而是借助外力。澳大利亚和东印度群岛的冢雉科鸟类,会利用日照、地热和植物发酵所产生的热量。比如眼斑冢雉的雌鸟,会将蛋产在雄鸟发掘的沙土坑穴中,然后雄鸟用落叶和沙土将蛋掩埋,靠落叶发酵产生的热量来孵蛋。苏拉冢雉则会到有黑色沙土分布的海滩挖穴产蛋,然后用沙土掩埋,让日照黑沙为蛋加温,有时它们也会将蛋产在临近温泉或火山口的土壤中,利用地热孵蛋。

换位翻滚

晾晒透气

蛋的孵化需要一个温度和湿度尽量恒定的环境,且蛋的每个部位要受热均匀,这些都得靠亲鸟来调控。亲鸟毕竟腹部面积有限,难以让所有蛋都受热程度相同,所以每隔一段时间,它就要调换一下蛋的位置(一般都用嘴来实现)。除了调换位置,还要将蛋进行翻滚,让每个蛋上下受热也保持一致。翻蛋还有个好处,避免胚胎因长时间处在一个位置而与蛋壳粘连。

绝大多数鸟类在孵化期里,不能一直坐在蛋上孵化,每天必须离巢几次,以便活动觅食填饱肚子。通常亲鸟每天离开巢的次数和时间都比较固定,不过遇到天气变化,也会做些相应调整。气温较低时自然不敢让蛋暴露时间太长,以免引起胚胎严重滞育导致死亡。

随着孵化进展,对待蛋不光要加热保温,还需要散热透气。因为在孵化中后期,蛋内胚胎的代谢率上升会产生热量,亲鸟必须适当地将过热的蛋晾一晾,防止它们“烧坏”,同时也能让蛋内外进行更多的气体交换,促进胚胎健康成长。一些大型鸟的蛋体积大,散热慢,在天热的日子里,亲鸟会专门离开巢,让蛋集体降降温。而许多雀形目小鸟,蛋只有花生米大小,如果亲鸟离开蛋会迅速降温,因此它们通常会采用轮流晾的方式:亲鸟并不离巢,而是将过热的蛋从肚子底下挪出来,放在旁边,等凉一些后再挪回去,换另一个出来“放风”。

守巢护蛋

越晚越坚忍

对于鸟来说,蛋基本就算是自己的孩子,不过亲鸟对于蛋的在乎程度,却不是从始至终保持一致。孵蛋早期如果受到干扰,亲鸟很容易撒手离去,再也不回来操心这窝蛋,转而立刻再次建巢生蛋。

不过不要以为这些父母是不负责任的,毕竟蛋在孵化初期,亲鸟们面对危机还会保持理性:为这些没成型的孩子而太过冒险似乎有些不值。而一旦进入孵化中后期,亲鸟的“母性”就逐日积累得非常强大。到最后小鸟即将出壳的前几天,亲鸟很可能进入忘我的“疯魔”状态—纵然危险迫在眉睫,也寸步不离。科研工作中曾遇到过,将手接触到正在孵蛋的鸟,甚至将它托起来,它都不会惊慌逃跑,有的甚至反击猛啄入侵者。

如果鸟蛋因没有受精或其他原因,在正常孵化期终了时却没孵出雏鸟,有些鸟对巢和蛋的眷恋程度依然不会减退。它们会继续坐在蛋上认认真真地孵化,期望还能有小宝宝出世。一些极端的种类如银鸥,甚至能够拖上2个多月。

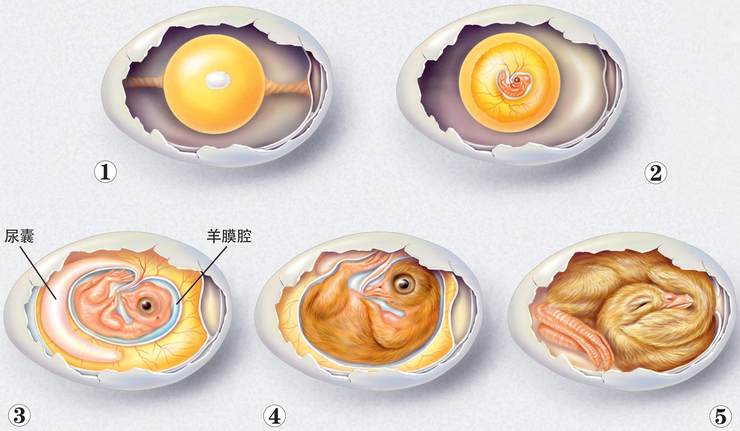

1.受精的鸟蛋产出后,因为外界温度较低,发育会停滞。

2.当亲鸟(或人工)进行孵化,胚胎重新开始发育,逐渐分化出各个器官,并形成羊膜腔及尿囊。

3.胚胎呆在羊膜腔内继续成长,尿囊收纳代谢产物并承担呼吸功能。

4.在蛋的整个孵化过程中,蛋黄、蛋白不断向胚胎输送营养物质和水分,使胚胎迅速成长,越来越有鸟的样子(嘴、眼睛、翅膀、体表绒毛已清晰可见)。

5.胚胎发育接近成熟后,雏鸟靠喙上的卵齿(出壳后不久会消失)先后啄破卵壳膜、卵壳,逐步由尿囊呼吸转变为肺呼吸。接着,伴随着雏鸟挣扎,蛋壳裂口范围扩大,最终雏鸟破壳而出,一个崭新的生命就这样“诞生”了。从啄壳到出壳,不同鸟种所需时间不同,多数能在1天内完成,不过也有比较“拖沓”的,比如鹱形目的雏鸟,常常需要三四天才能完全出壳。

鸡孵鸭蛋

辨别是难题

多数鸟类对蛋的识别能力有限,甚至有的种类在繁殖期里,对蛋的态度是来者不拒。最为人熟知的要算家鸡了。以前在乡下,饲养鸡鸭鹅的农户没有孵化机,而家鸭中多数母鸭孵蛋的习性已经退化,很多农户都会用自家的母鸡来孵化鸭蛋,也有的让母鸡代孵鹅蛋。在一些濒危鸟种保护工作中,母鸡也曾屡建战功,分别当过黄腹角雉、孔雀等的妈妈。而像杜鹃这样具有“巢寄生”习性的鸟,正是利用了寄主“不认蛋”的特点,将蛋产在苇莺等“傻鸟”巢内,让它帮自己孵蛋养孩子。

只有极少数鸟种对蛋识别能力较强,有的种类甚至能够清楚地辨认哪些蛋是自己下的,而对其他鸟类的蛋拒绝孵化,要么将其丢出巢外,要么弄碎。

责任编辑 / 张瑜

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。