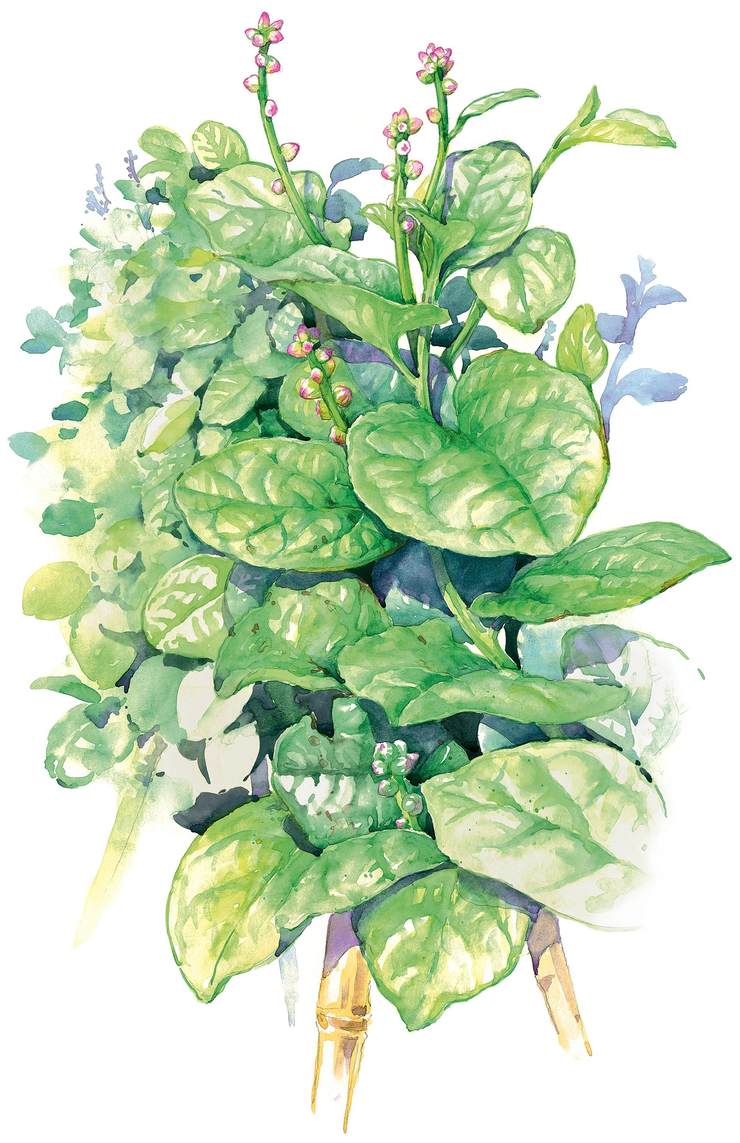

落葵

嫩叶承寒露 乌果点红唇

标签: 草木庄园

苏轼南岭忆江南

贬至广东惠州的苏东坡,过起了艰辛而质朴的耕读生活。惠州地处岭南,气候与中原迥异,苏轼的耕作经验不得施展,连自酿一点劣酒也常以污浊而告失败。然而纵使这样的困境,苏东坡竟也将日子过得有滋有味。在岭南度过的第二个新年,苏轼与幼子苏过同游白鹤峰,又游惠州丰湖——湖畔景致清奇,天落寒雨,簌簌冻结成冰屑,更助游览雅兴。在湖畔人家寻些粗茶淡饭,苏东坡但见一碗汤羹之中菜叶圆润,略似西湖知名的莼菜,再品滋味,只觉得嫩滑甜美,口感竟也不逊莼菜,询问起来,村人答复道:“此乃藤菜是也!”

苏轼随老乡进入菜园,但见那所谓的藤菜蜿蜒攀附于架上,茎叶肥厚多汁,无怪乎口感鲜嫩。观望良久,苏轼忽而抚掌大笑起来,继而对苏过言道:可知此菜由来?此乃古之“葵菜”是也。过不数日,苏东坡欣欣然写就组诗《新年五首》,其中之一言道:“海国空自暖,春山无限清。冰溪结瘴雨,雪菌到江城。更待清雷发,先催冰笋生。丰湖有藤菜,似可敌莼羹。”因苏轼将丰湖藤菜与西湖莼菜相提并论,后人也乐得将丰湖称作了惠州西湖。

篱落蔓生木耳菜

苏轼所赞的藤菜又名藤葵,如今的中文正式名叫做“落葵”。李时珍称“落葵叶冷滑如葵”,从味道到口感,都与经典的“葵菜”相似—古时葵菜一度被奉为百菜之主,以叶片嫩滑着称,又可分数种,落葵亦是其中之一(关于葵菜详见《博物》2010年7月号)。至于“落葵”得名由来,则是因这种葵菜“常蔓延于篱落之间”(篱落即指篱笆)。古时此菜又名“承露”,相传它的叶子最能承载露水,常年被甘露滋润,叶片才会生得格外肥嫩。

然而“落葵”的大名如今却少为人知,反倒是它的另一个别称扬名于菜市场——木耳菜。落葵的叶子兼具脆滑与鲜嫩,口感和木耳相似,因此木耳菜这一俗名越叫越响亮起来。虽是古已有之的菜品,实则落葵并非我国原生植物,而是汉朝前后由热带亚洲引入我国的,起初作为新优蔬菜栽培,而后逸至菜园之外,终于成了南方的一种可食野草。

黑果染作胭脂红

魏晋之前的植物类食材,大都制为菜羹,因此口感滑嫩的各种葵菜大行其道;而后炒菜等烹饪手段兴起,食葵之风便渐渐不再盛行。唐宋时亦有种植落葵者,却不仅是为了吃叶子,而是喜爱它的果实——落葵的花淡粉色,似小珠微裂,不太起眼,果实却累累悬垂,至深秋时成熟,呈紫黑色。《本草纲目》中记载,将果子“揉取汁,红如燕脂(胭脂),女人饰面、点唇及染布物”,分明是极好的天然染色剂。故而落葵又有了“胡燕脂”、“染绛子”等别名。时至今日,落葵果汁液的提取物,亦被用作天然无害的食品着色剂。只不过若是用这红色汁液来染衣物,经日晒和浣洗,稍久便会逐渐退色。

唐人孟诜在《食疗本草》之中,还记载了一则用落葵果实制作面膜的方法:把果实内的种子取出蒸熟,在烈日下晒干,去皮后研磨细碎,和以白蜜涂抹在脸上,“令人面鲜华可爱”。今人宣称木耳菜具有美容之效,却与其种子无关:吃进肚里的落葵叶子,确实可使大便通畅,多少具有排毒养颜之效。

责任编辑 / 王辰

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。