生漆

“古代塑料”兴衰记

树上出漆 凝成器物

生漆又称大漆、天然漆,是成熟漆树分泌的液体树脂。漆树是亚洲东部常见的一种乔木,当树皮被割伤时,就会分泌漆液来愈合伤口。古人正是利用这个习性,用刀在漆树上划出口子,使它们流出漆液,再用容器收集起来。

生漆的主要成分是漆酚,容易引起皮肤过敏,但放置干燥后就变得无毒。将半凝固的生漆涂抹在器物表面,可使其防水防腐,长久不坏。早在7000年前的浙江河姆渡遗址中,就有一件涂漆木碗出土。商周时期,人们已开始种植漆树,漆器制作则多以木头和竹子为“胎”,将干燥的竹木加工成合适形状,再刷上多层生漆。这样制成的漆器,不仅外表光洁、质地坚硬,而且远比铜器轻便廉价,又不像陶器那样一摔就碎,所以很快风靡大江南北。

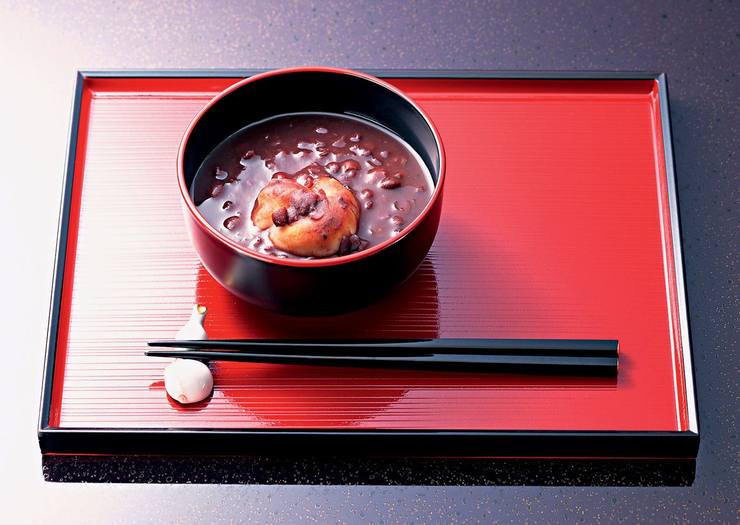

漆液刚流出时呈乳白色,凝固后变为棕红,久放又会氧化变黑,“漆黑”一词就来源于此。再添入古代最常见的颜料——朱砂,就成了红漆。历史上的漆器,大多就以黑、红两色为主。从春秋战国到汉代,漆器工艺快速发展,小到发簪、餐具、乐器,大到桌案、御座,甚至棺椁,都常由漆器制成,有些还采用轻巧的麻布作胎。英国科技史学者李约瑟宣称,生漆就是人类最早的一种“工业塑料”。

成本太高 难敌瓷器

然而汉代过后,漆器这种“塑料”逐渐淡出了人们的日常生活,基本局限于高端市场。反倒是黏土烧制的瓷器异军突起,到宋代时全国上下都在用瓷……轻便美观不怕摔的漆器,怎么会输给了脆弱的瓷器呢?

责任编辑 / 董子凡

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。