天地日月坛

国礼祭祀地

文章出自:博物 2014年第10期

标签:

在明清两朝所有祭祀坛的外围,都有三座类似牌坊的汉白玉石门—棂星门,意思为“通天的门”,古人幻想着以此划分出祭坛内外天人之间的界限(图1)。

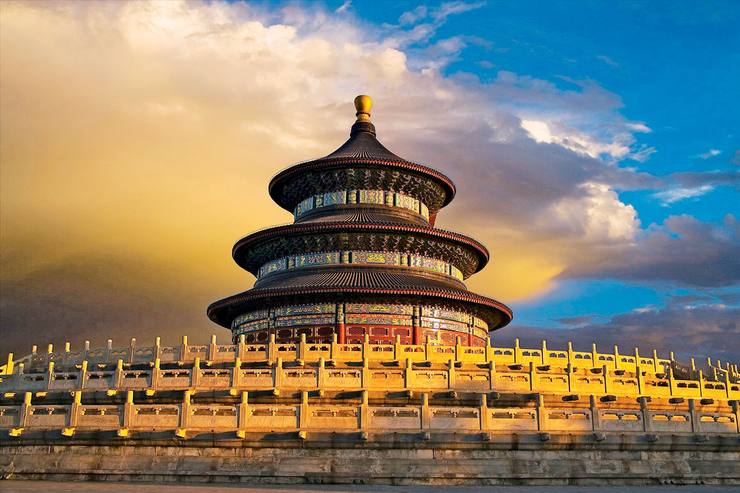

圜丘坛是明清时代规格最大的祭祀坛,台阶、地砖和栏杆的数量都与阳数的最大级“九”有关(图2)。

在古都北京,除了故宫、北海、颐和园这些曾属于帝王的殿堂园林,更有一些皇家重地,非天子(或其代表)亲临不得开启,它们就是京城中的各处祭坛。“坛”是古人专为祭祀而修筑的一类神圣建筑,形制类似露天高台。

祭祀是自打上古起,人类祖先就极为热衷的活动。最初源于对自然的敬畏,人们相信通过祭祀可以与神灵沟通,讨好他们,请求趋福避祸保平安。后来有了“国”的概念,特别是君王自称“天子”后,祭祀还能神化君权。从“周礼”开始,国家级的祭祀更成为一国之本,一直延续了三千年。《左传》中曾说“国之大事,在祀与戎”,将祭祀与战争并列为国家头等大事。

有别于民间的祭祖先、拜龙王,“国祭”的对象,着重在世间民生的本源—天地日月、社稷农桑……在明清两代,帝都北京为它们各自修建了专属祭坛。

从直升机上俯瞰天坛(图1)与地坛(图2),它们的建筑形制都遵循着古人的“天圆地方”理论。但天坛因曾有过天地合祭,所以外墙保留了代表天地“北圆南方”的形状。后来,随着地坛迁出,天坛扩建,墙内只剩下代表“天圆”的圜丘坛。

(图2)

天地坛

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。