鸡鸣驿

一座驿站一座城

标签: 建筑文明

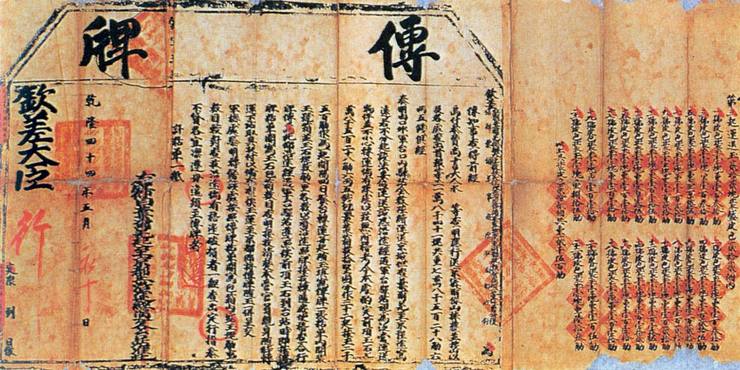

从上到下,依次为春秋、晋、清时期“驿员”通关的凭证,虽然形式、名称不同,但凭此物皆可在驿站就餐、换马、住宿。

公元1449年,明朝与瓦剌(当时的西部蒙古人)正在北方边境打仗。

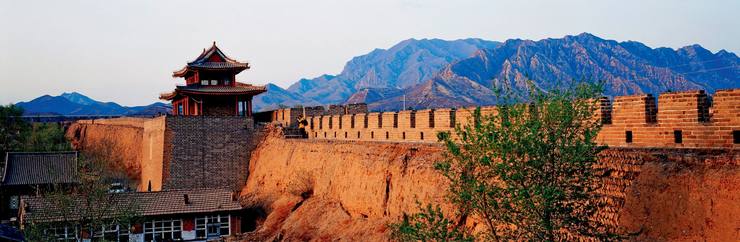

在连接宣化和居庸关的官道上,一骑快马飞驰而过,虽已人困马乏,但骑手显然没有停下的意思,仍不住地催马扬鞭。距他不远处,一座守备森严的城池上,军士看到骑手手执的令牌后,赶忙开城迎他入城—这个场景每天都要出现许多次,因为这里是北方最重要的驿站:鸡鸣驿。

“驿站”是中国古代的邮政机构,它的功能大抵相当于今天的“邮局+快递”。在中国历朝历代的各条“省级公路”间,曾经有着无数的驿站。如果没有驿站,就没有杨贵妃的“一骑红尘妃子笑”,也没有李清照的“锦书谁寄相思语”—上到国家大事,下至个人书信,都是通过驿站来传递的,尤其是边疆附近的驿站,对传递军情尤为重要。位于今天河北怀来县鸡鸣山下的鸡鸣驿,则是中国所有驿站中名气和规模最大的,因为它不只是一个“站点”,而是一座城池。

驿站小史

驿站最初见于商代,称之为“堞”或“传”,是出于官员往来文书传送的需要,在各主要干道上,差不多每25公里设一处。而到了秦代,堞分成“亭”和“驿”两级组织,按照 10里一亭、50里一驿进行设置。亭规模较小,只负责传递一般公文,而且送件人全靠“两条腿”,像汉高祖刘邦,就曾是亭长,而驿更像是“情报集散站”,配备了军士、马匹和客舍等设施,一些重要军情都是从这里传送到各地的。

责任编辑 / 郭亦城

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。