甜蜜毒药

毒蜂蜜和有毒蜜源植物

标签: 地球村公民

毒蜂蜜何处来

蜜蜂难道不会分辨植物有没有毒吗?还别说,相比于一些食草动物能够主动避开有毒的植物或蘑菇,蜜蜂显然有点“笨”。它们只是把看似美味的食物搬运回蜂巢而已,却不具备足够的判别和分辨能力。有毒物质被蜜蜂采来,混入蜂巢中,会致使部分蜂蜜含毒。更有甚者,少量有毒的花蜜或花粉,可污染整个蜂巢,比如泰宁毒蜂蜜事件的“元凶”之一雷公藤。

因花蜜和花粉产量较高,雷公藤在花期时,可谓蜜蜂偏爱的植物。然而其中所含的雷公藤碱等生物碱混入蜂蜜之中,人食用后12小时之内,便可出现呕吐、发热、腹痛等症状,甚至可致人死亡。我国南部山区的小果珍珠花,污染的蜂蜜毒性则要超过砒霜30倍。

除了花蜜和花粉,毒蜜源植物还有其他污染蜂蜜的手段。有些植物的嫩枝、花蕾等处表皮,会渗出含糖量较高的液体;还有一些昆虫,例如蚜虫、叶蝉等,采食植物的汁液后排泄出甜液—这些液体统称为“甘露蜜”,也是蜜蜂采集的对象,植物毒素可借此进入蜂蜜之中。

蜜蜂也中毒

毒蜜源植物非但对人类造成危害,有时也会伤及蜜蜂。

养蜂人将毒蜜源分为两大类:毒人蜜源和毒蜂蜜源。毒人蜜源对人有害,对蜜蜂并无损伤,毒蜂蜜源却恰恰相反。倘使蜜蜂采集了毒蜂蜜源植物的花蜜或花粉,轻则使蜜蜂醉倒并丧失飞行能力,重则导致卵和幼蜂畸形、霉烂,乃至全军覆没。南方常见的油茶花,酿得的蜂蜜便对人无害,却可为害整个蜂群。

除此之外,也有一些有毒植物,对人类和蜜蜂都会产生危害,例如今夏另一个“元凶”博落回的花蜜,会使蜜蜂中毒死于归巢途中,人类若食用博落回蜜,则会腹痛、心悸乃至死亡。

如何辨别毒蜂蜜?

一些民间经验称,如果蜂蜜入口带有苦味或者辣味,就是毒蜂蜜—这种说法其实只对了一半。以雷公藤毒蜂蜜为例,初入口时,确实有明显的麻、辣、涩、苦等异味,但多吃一些之后,异味会被甜味所掩盖。而其他一些毒蜂蜜,则没有明显的不适口感,让人难以分辨。因此,并非只要不含异味的蜂蜜就一定安全。

检验蜂蜜是否含毒,除了详细检测蜜中所含的成分外,较为简便而实用的方法是请“替死鬼”登场。小白鼠、兔子等实验动物,是以身试毒的好帮手。若是在家里条件不足,也可用小鱼进行检验:将蜂蜜调配成20~50%的“蜜水”倒进鱼缸,观察1~3天,若无死亡记录,则可初步判断蜂蜜无毒或毒素含量较低。

泰宁蜂蜜中毒事件“元凶”:雷公藤(图2)和博落回(图1)。

叶蝉排泄出的甜液被称作“甘露蜜”(图3),也可被蜜蜂采集并酿蜜。欧洲知名的“冷杉蜜”(图4)即由甘露蜜酿制。

寻毒花,防毒蜜

判断蜂蜜是否有毒,更准确的方法是寻找毒蜜源植物。

正规蜂农饲养的蜜蜂,对常见蜜源植物有着口味上的偏好,加之蜂农逐花而迁徙,也人为地帮助蜜蜂挑选了蜜源。故而供人食用的蜂蜜,通常来自较单一的蜜源植物,例如槐花蜜、枣花蜜、椴树蜜、荔枝蜜等。这样的蜂蜜总体来说较为可靠,能够放心食用。

相比之下,野蜂的口味则比较驳杂,所酿得的蜂蜜往往来自多种蜜源植物,称为“杂花蜜”,其中混入毒蜜源的几率较高。与之相似,在华北民间流传“立秋后的蜂蜜不能吃”的说法,也是因夏末秋初开花植物种类较多,特别是藜芦、草乌等有毒植物进入花期,此时所产的“杂花蜜”较易含毒。

倘若蜂蜜产区恰逢毒蜜源植物的盛花期,通常花蜜都不宜食用。比如华中地区春季,黄色杜鹃花“羊踯躅”开花时,所产的蜂蜜往往含毒。而当蜜源匮乏时,例如天气干旱、植物遭受大规模损害,蜜蜂往往饥不择食,大凡花蜜花粉,不问口味与种类,统统采集回去,此时蜂蜜含毒的几率便会大大增加。此外,一些由其他国家或地区引入的新奇观赏植物,虽具有较强毒性,但并非为人熟知的传统毒蜜源,因而往往被忽视,致使蜂蜜染毒。

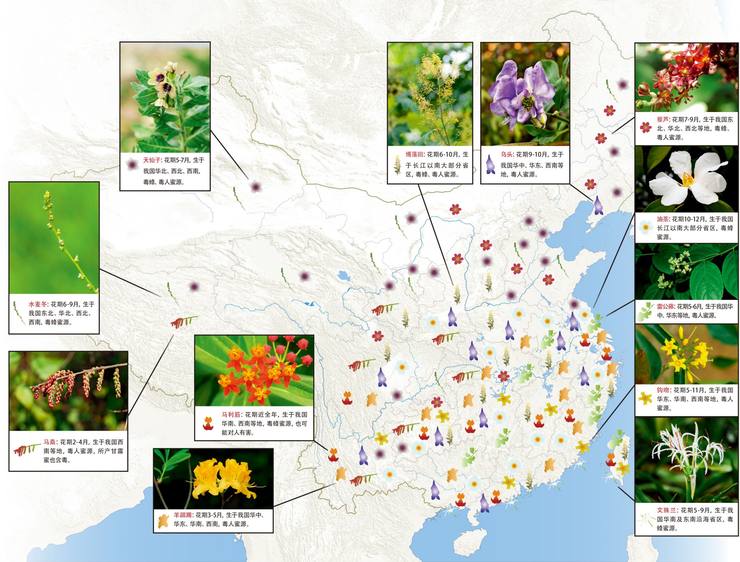

毒蜜源分布地图

我国不同地区常见的“毒人蜜源”植物,在它们大肆开花时,应避免食用当时采酿的蜂蜜(特别是野蜂蜜)。此外,另一些对人无害却可使蜜蜂受损伤的“毒蜂蜜源”,则令蜂农们唯恐避之不及。

责任编辑 / 王辰

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。