动物标本门派列传

标签: 动物世界

干制标本:摆个POSE,插根针给钉上

动物大家庭里种类、数量都高居榜首的昆虫,在动物标本中也占据了大头,一家上点档次的标本馆怎么也得收藏个数十万、上百万件。论制作工艺,昆虫标本属于“干制标本”,又叫“针插标本”——用化学药剂快速杀死昆虫,用细针穿透身体、插在底板上固定,再加以烘干或者自然风干。为了展示翅膀、腿和触角的姿态,往往还会多扎几根针来定住这些部位,让它们一直保持好看的POSE。至于小蜂、蚜虫、跳蚤这些实在太小没法下针的,就只能直接用胶黏在底板上。

由于昆虫体型小,少量体液在干燥过程中就会散失殆尽,只剩下不易腐烂的干组织,可以长期保存。不过像大腹便便的螳螂、大蚕蛾等,以及肉乎乎的毛虫、肉虫或是内部柔软多汁的蛹,还得把它们的内脏、体液挤出来,再填进棉花或者干脆充气做成“虫皮气球”,最后用胶封牢。

此外,具有坚硬外壳的贝类、珊瑚等水生无脊椎动物,通常也用干制法来保存标本:通过水煮、沙埋,清除掉所有的肉质部分,只保存钙质的外壳。若想留下它们的“肉身”,就得求助于浸制标本了。

浸制标本:泡防腐剂,越泡越没正形

在博物馆里,许多鱼类、蛙类、乌贼、海参等水生动物,活着时离不开水,死后依然要与水为伴——它们的柔软身躯在干燥状态下不易保存,只能整个泡在防腐杀菌的酒精或甲醛溶液(即“福尔马林”)里面,装进玻璃瓶里当浸制标本。由于制作方便,小型鸟类和哺乳类只要能塞得进去,在野外有时也照此办理。

浸制标本的渊源十分古老:早在上千年前,人们就利用烈酒中的高浓度酒精充当临时防腐剂,国王、将军要是不幸在出征中客死远方,就将其遗体塞进酒桶,运回下葬。后来这法子被博物学家学了去:大航海时代以来的几个世纪,他们从世界各地采集的动物标本,很多就是泡在白兰地、威士忌甚至普通葡萄酒桶里的,有时甚至差点被海关当成走私酒给没收。19世纪之后,杀菌能力更强的福尔马林登场,只是在海外不像烈酒那么容易买到。

酒精和福尔马林的防腐原理,都是破坏机体中的蛋白质,杀死细菌。但这同时也会把标本变得又硬又脆,严重褪色,要多难看有多难看。此外,这两种液体都十分易燃,尤其福尔马林容易挥发,气味刺鼻还有毒性,对人体伤害不小。但要保存柔软的动物遗体、内脏器官的话,浸制标本的作用仍不可替代。

剥制标本:

脱胎换骨,定格鲜活姿容

博物馆里最吸引人的标本,恐怕是剥制标本了,哺乳类、鸟类、爬行类和大型鱼类基本都以这种形式展出。剥制标本就是把动物遗体“扒皮抽筋”、“脱胎换骨”,将体内的肌肉、骨骼、内脏和皮下脂肪等完全掏空,只留下体表的皮毛、鳞片和犄角,再整形成生前的样子。

制作剥制标本的技术含量,在各类动物标本中也是最高的:既需要了解动物的解剖学特征和生活习性,又得有高超的手工技巧和艺术修养,还要忍得住腥臭,干得了粗活。在博物馆展厅里,时常能看到一些丑到吓坏小朋友、或是表情囧到令人发指的走形标本,这可能是有些标本师手法不精,但也很可能是因为——工艺太老。

几百年来,剥制标本大多使用经盐腌过的“生皮”,里面用铁丝、铅丝或木条撑起支架,像填枕头一样填满稻草,鱼类、爬行类标本还要在表面刷漆。但生皮的油脂和水分很难清除干净,主要靠涂抹砒霜、敌敌畏等剧毒物质防腐防蛀,不仅有害人体,时间一长也照样会褪色、皱缩甚至断裂。加上内部支架会逐渐变形,脱水不彻底的稻草容易腐烂,这样做出来的标本往往过上几年就面目全非。

幸运的是,现代的剥制标本工艺早已今非昔比。毛皮经过鞣制,转化为柔韧有弹性的熟皮,能像皮草一样长久保持鲜活,省去了剧毒防腐剂;内部不再搭架子、填稻草,而是用树脂、石膏或玻璃钢等材料,制成尺寸贴合动物身形的整块“假体”,再套上皮毛,便呈现出了逼真的肌体层次,而且不易走形。标本的眼睛,则从死气沉沉的玻璃球,换成了根据每件标本的形态专门定制的假眼。只是由于国内近年才开始推广这些技术,因此如果有些相貌奇葩的老旧标本仍在博物馆“坚守岗位”,实属正常……

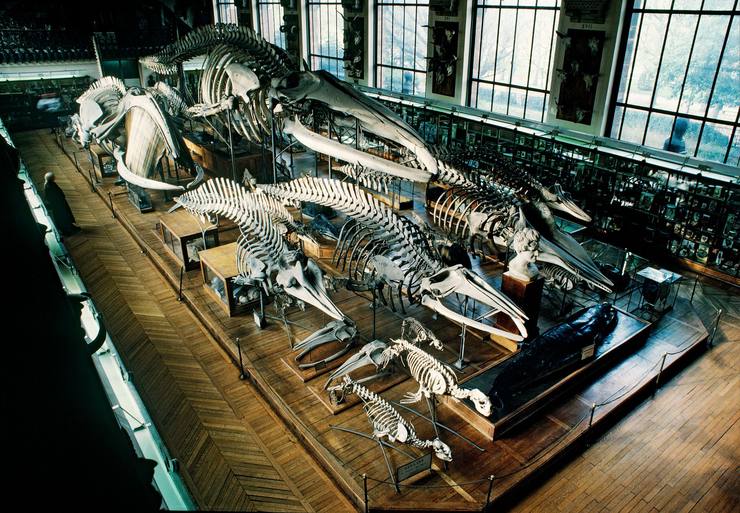

骨骼标本:

骨肉分离,求助自然之力

如果说鲜活的剥制标本适合“外行看热闹”,那么骨骼标本就有点“内行看门道”的意思了。在科学家眼里,骨骼是研究动物习性、进行分类鉴定的重要依据。略懂解剖学知识的普通人,也能透过现象看本质:注意到呆萌的大熊猫犬齿不小、飞鸟的胸骨如此“波涛汹涌”、长颈鹿的长脖子和我们一样只有7块颈椎……

制作骨骼标本最耗心血的,不光是把骨头分离出来、清洗干净,更在于如何把它们重新组装成一副完整的骨架,精准展现动物的骨骼形态。尤其是细小的老鼠、雀鸟骨骼,人手再灵巧也难以应付。幸好,这两件事儿可以“招安”一种害虫—皮蠹来帮忙。

皮蠹是一类体长不足1厘米的小型甲虫,嗜食动物腐尸和皮革,幼虫尤其贪吃。在博物馆里,平时“防虫”防的就是皮蠹,生怕它们糟蹋剥制标本以及纸张、织物。可它们的这种习性,正好用来清理骨头上残存的软组织:一具家猫大小的动物骨骼,大致剔除皮肉、内脏后交给一堆皮蠹幼虫,过7、8天就只剩一副干干净净、整整齐齐的骨头架子,细节处理超乎想象,还不用重新拼装!美中不足的是,全程场面略“重口”并伴随腐肉的臭味,而且万一有皮蠹羽化飞逃、藏到角落里繁衍后代,麻烦就大了……

况且皮蠹也远非万能,若是处理一头大象或者一头鲸,得出动多少皮蠹才能啃干净?这时候最适合的处理办法却是最简单的—挖个大坑,埋进去,等着。土壤中的线虫、细菌等“临时工”会慢慢分解掉骨头上的软组织和大部分骨髓,只要趁它们还没来得及对付骨头,刨开坑把骨头挖出来,完成最后的清理、脱脂、去味等工序就妥了。前些年北京动物园的两头大象,死后遗骨在地下深埋了5年,才被取出来制成骨骼标本。

剥制标本、骨骼标本都只能保存动物身体的一部分,浸制标本又只能隔着玻璃和防腐液观看,多少有些遗憾。不过近些年来,动物标本又增添了一个新门派——“塑化标本”,可以保存从里到外的整个身体,而且长期暴露在空气中也照样不走形、不腐烂。

塑化标本所用的“塑化”技术,是把动物身体经福尔马林浸泡杀菌后,泡进丙酮溶液脱水、脱脂,再用液态的环氧树脂、硅橡胶等把组织中的丙酮置换出来。这样制成的塑化标本,虽然已经难称“原装”,也不能保持皮肤、毛皮的原有质感,却让身体内部的肌肉、内脏和血管分毫毕现,甚至在显微镜下还能看到未破坏的细胞结构。由于材质已经从有机体变成了不腐的“塑料”,塑化标本无需玻璃柜或防腐液保护,甚至观众直接用手摸也没关系。

仿真标本:

偷梁换柱,来源不是问题

在满世界采标本的年代,博物学家们可以问心无愧地猎杀野生动物。但世易时移,在重视生态保护、动物福利的现代人眼中,哪怕是为制作科研标本而谋害生命,也会被骂“残忍”,更别提观赏用的标本了。而用动物园里老死、病死的动物遗体,做出来也不如年轻健康的野生个体漂亮。加上珍稀动物来源有限,标本保养不易,许多中小学校、科普机构虽然“值得拥有”却养不起。在这些需求下,“仿真标本”异军突起。

仿真标本的结构,有点像带假体的剥制标本,只是套在假体外的皮毛并非取自野生动物,而是用家畜皮革、帆布等充当皮肤,毛发则是染了色的羊毛、兔毛、鸡鸭毛甚至人工材料。仿真标本虽然严格来说也算动物模型,但其高明之处,正是凭这些“西贝货”做出惟妙惟肖的皮毛质感,东北虎、大熊猫、丹顶鹤……至少拿来观赏还挺像那么回事,顺便还能免去杀生的罪过。

由于不用真材实料,仿真标本谈不上有什么科研价值,不过却对古生物科普出力不小—且不说仿真化石填满了多少博物馆的展厅,当今的先进工艺和最新研究成果,甚至还让仿真标本能够跨越时空,连皮带肉重现史前动物活生生的模样。毕竟,只要能让更多人欣赏到生命之美,又何必纠结于标本的“真假”呢。

责任编辑 / 董子凡

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。