茜草

高坡蔓染草 血色浴红衣

标签: 草木庄园

东门美女佩红巾

先秦春秋时郑国的都城新郑(今河南新郑),西南二门为河水环绕,故而游人多聚集于城东门外。春光和暖,杂花生树,出游踏青的青年男女络绎不绝,其中多有一见钟情的艳遇发生。东门外美女如云的情景,亦被写入了民间流传的诗歌:“出其东门,有女如云,虽则如云,匪我思存……缟衣茹藘,聊可与娱。”这既是彼时的情歌,又并非滥情无度——纵使东门外有无数美女,却并无人能知我心忧,唯有那位白衣红巾的少女,才可使我欢欣。诗中茹藘,读作“如驴”,是一种蔓延之草,可用作染料,所制绛红色幔巾,是彼时民间未嫁之女的标准装扮。

新郑城东,茹藘之草甚多,往往生在山坡之上。热恋中的女子思慕情人,也以此草比兴,作歌曰:“东门之墠,茹藘在坂。其室则迩,其人甚远。”歌中大意为:东门之外地势平,旁边山坡茹藘生;恋人家近在咫尺,恋人心远在天边。这是女子的抱怨,亦是女子的思念。两首歌曲均被后人收录于《诗经》之中,因是流传于平民百姓之间的诗歌,故而词句中才会提到茹藘—在先秦时,这是平民才会使用的染色原料。

地血染绛值千金

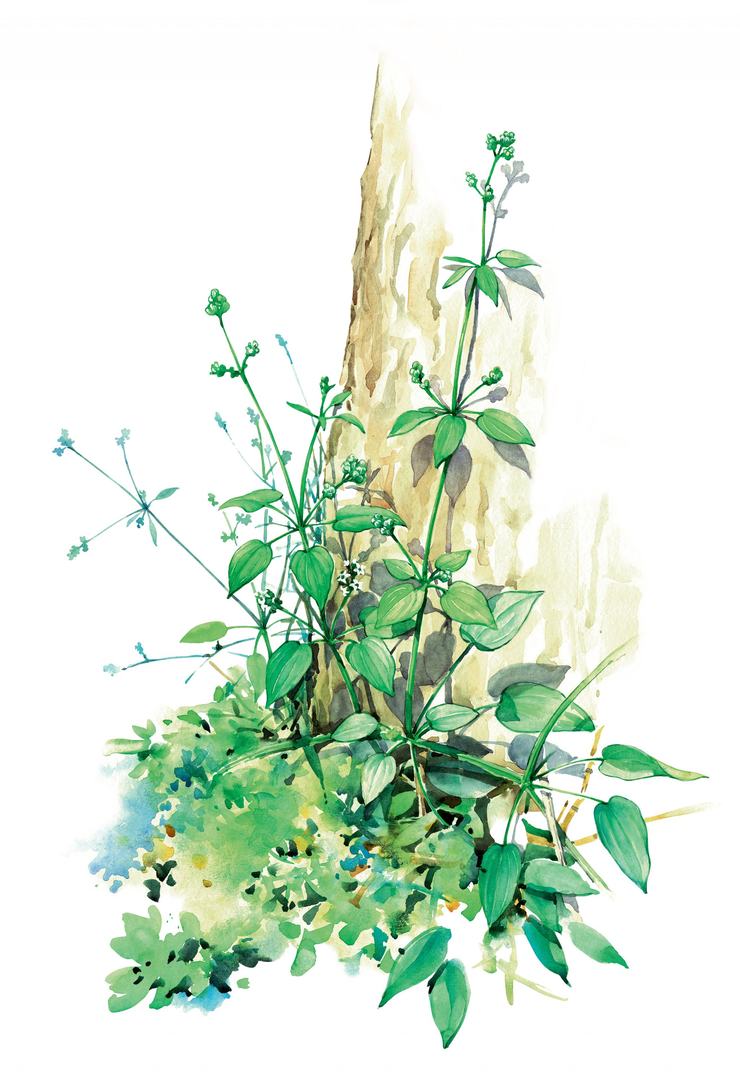

茹藘之意,茹为牵引,藘为连覆,此草枝茎细长绵延,往往接连成片,或委顿于草地土坡,或攀爬于围篱灌木之上,因其形态得名。古时草之茂盛者又称为“蒨”,故茹藘又名“蒨草”,蒨读作“欠”。如今这种植物的中文正式名写作“茜草”,读音却未变更——“茜”字依旧读“欠”,除了作为草名,茜色也用来指代茜草染出的绛红色。

茜草在先秦时即被用作染色原料。古人取其地下根茎,浸于水中使之发酵,并须添加白矾一类矿物为辅,方得绛红色汁液。将麻布浸渍汁液中,有时亦需添加多种其他草木矿物调和,故而各地所染红色各不相同,各有秘方,不传外人,以纯厚亮丽而不易褪色者为佳。因染色多用地下根茎,茜草又有别名“地血”。

汉朝以降,服装花样渐次繁多,所需染色原料日益加增。原本平民所用的茜草,也摇身一变,成了高价之物。《史记·货殖列传》中记载,倘使拥有千亩茜草、栀子等染料田,此人的财富可比千户侯。

西天王草除蛊毒

南梁本草学家陶弘景称,茜草于东方沿海之地较少,而西方内陆较多,故而可看作西方之草,所以名“茜”。元明时茜草别名“西天王草”,亦由这一说法而来。处置茜草根茎时,依五行生克,须以槐木为砧,铜刀切削,不可使用铁器,以免与西方之色冲撞。

自西周时就有巫师专门掌管虫蛊之毒,解毒需用茜草。后世将此法演绎:相传若是被人下了蛊毒,呕血不止,则使用茜草根,配以蘘荷之叶,水煮服下,高呼下毒者的名字,其毒自解。明清时期医家则称,茜草根茎原本具有止血散瘀之效,可治吐血不止,与虫蛊无涉。茜草果实深秋成熟,作小球状,颜色深红,质地坚硬,如今的小孩子们摘来当作子弹,塞在芦苇秆里或圆珠笔的笔壳管中,在管子一端吹气,子弹便“发射”出去,如同吹箭,玩得不亦乐乎。

责任编辑 / 王辰

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。