石油

在一战中崛起

标签: 文化文明

灯油变身新能源

乌黑粘稠的石油,是数千万到数亿年前海洋、湖泊中生物遗体沉积而成的。早在两千多年前,中亚、西亚和欧洲一些地区的人们,就开始用渗出地面的石油提取沥青。中国北宋学者沈括,也在《梦溪笔谈》中创造了“石油”一词。只是古人科技有限,难以像采矿一样开采地下的石油。

石油的大规模开发直到19世纪中后期才实现,并催生了约翰·洛克菲勒这样富可敌国的“石油大王”。起初,洛克菲勒的炼油厂主要生产照明用的煤油,后来竞争不过电灯,才开发了可做燃料的汽油。结果这下押对了宝——在当时的“第二次工业革命”中,新兴的内燃机大显身手,汽油、柴油的价值愈发重要;从原油中提炼的润滑油、凡士林等石化产品,也进入了人们生活。与煤炭相比,石油可以注入管道长途运输、倒进容器里密封储存,使用更方便,燃烧也更加高效。

到第一次世界大战前夕,美国、俄国的石油产量占据全球九成,而靠煤矿和铁矿发家的英国、德国、法国却惊恐地发现,自己国内居然无油可采……当时已被探明拥有丰富油田的罗马尼亚、中东地区、缅甸和印度尼西亚,很快成为各国石油公司明争暗斗的角力场,直到战争爆发。

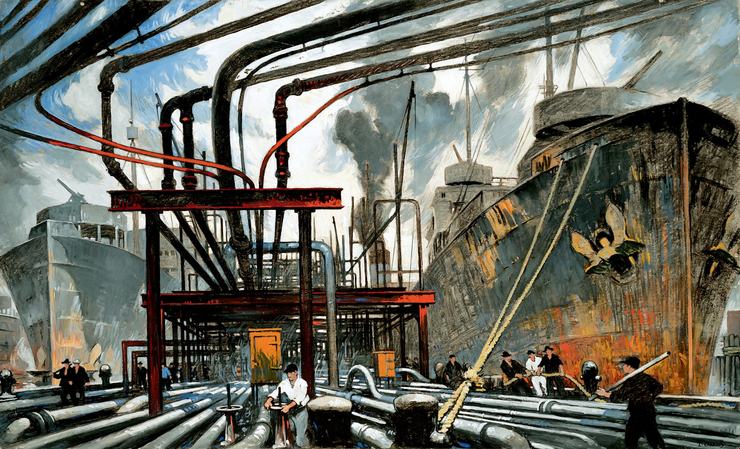

喂出战争大怪兽

在许多人印象中,石油到二战时期,才成为关键的战略资源。但实际上,一战就已经是一场“石油战争”了——数量渐增的汽车,摆脱了铁路线的束缚和马车的低效,能为几十万、上百万部队运送后勤物资,让将军们发起规模更大的战役;由内燃机驱动的飞艇、飞机、坦克投入战场,改变了数千年来的作战样式,奠定了立体化、机械化战争的雏形;海洋上,对高航速的不懈追求,也让新一代军舰纷纷把燃煤锅炉换成了燃油锅炉。

责任编辑 / 董子凡

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。