三江源高原牧场

山高水长牦牛壮

云村的清晨

冬日的严寒,笼罩着山间的村落。下弦月将落未落,河流结了一层厚冰,山岭隐约浮现在云雾中,如同披着湿漉漉的纱衣。

这里是青海省南部,三江源自然保护区腹地的云塔村。周围山峦起伏,平均海拔在4000米以上,全年没有绝对无霜期。长江源头的通天河滋养着这片土地,云塔村300多平方公里的区域内,集中了高寒草甸、高寒灌丛和寒温性针叶林等多种植被类型,山高林深,水清草美,生活着百余户牧民,几乎都是藏族人。

天色微白,38岁的藏族牧民当文起床了。他穿好衣服,梳洗完毕,慢慢走上二楼的经堂,恭敬地点上了新的酥油灯和熏香。他的妻子藏永措已经将牦牛赶出了过夜的棚圈,不远处的河岸边,很快传来牦牛群踏碎冰层的脆响,为云塔村的一天拉开了序幕。这一整日,牦牛都会自己在未被冰雪覆盖的山坡上游荡,寻找它们喜爱的莎草科、禾本科植物,直到夕阳西下时,各家的男主人才去把它们赶回家。

男人闲了

拜佛上香之后,当文就闲下来了,他坐在家里,就着妻子打好的酥油茶和糌粑,美美地吃了顿早饭。

在当文小的时候,村里大部分人家,还是牦牛、绵羊、山羊、马“四畜”齐全的。这四种动物吃不同种类的牧草,粪便滋养草原的不同区域,良性循环,能使草原保持繁茂。那时候,牧民家里的男人很忙:放牧羊和马,需要有人跟着照看,入冬时还得打草、准备饲料;按季节转场的时候,要赶着牧群到很远的草场去,风餐露宿好几个月——这些重活、累活,都是男人的事。

然而现在不一样,分了草场,大部分人定居下来,转场范围也缩小。人们越来越爱往外跑,目前这120多户的村落,有一半人都已搬到县城,传统的牧户少了很多,山羊、绵羊没什么人愿意养了。而摩托车、汽车一普及,马也派不上用场,越来越少。今天,云塔村只有一户人家还养着绵羊,其他牧户的棚圈里,都只剩下最强壮好养的牦牛。

当文和弟弟成尕就把家里的公牦牛和阉割过的犍牛,都放在通天河下游的夏草场,每隔十天半个月才过去看一下,它们体格强壮,只要不遇到太大的狼群或者雪豹,就不会有问题,可以安心地在野外“放养”。而母牛和小牛则在定居点周围放牧,以便照看和挤奶。当文姐姐家的牦牛也托给弟弟们照看,三家的牦牛一起放,晚上归圈时才分开。

放牧不再费工夫,云塔村的男人们便闲下来了。近年来,他们有一项新的生计:初夏来临时,就去高寒草甸上挖掘这里特产的冬虫夏草,卖给来收购的汉族商人。在“虫草季”以外的时候,当文只需每隔一个多月去一趟一百多公里外的城镇,采购些生活用品,家里就没有什么要他操心的事了。

女人忙了

与当文的悠闲相反,他的妻子藏永措非常忙碌。她的一天从生炉子、挤牦牛奶、做饭、赶牛出圈开始,连轴转,有做不完的活计。

藏区牧民的饮食结构,跟汉族、蒙古族地区都很不同。高原农耕困难,所以他们极少吃蔬菜。高寒气候让牛奶不易发酵,因此奶食也没有蒙古地区丰富多样。但这样的气候环境,却很有利于储存肉食,冬天把鲜肉放在通风的储藏室里,能自然变成耐放的干肉。宰两三头牦牛,就够一家三口吃一年。过去,藏区牧民的主要食物只有“糌粑”(青稞麦粉加酥油做成的面团)、“干巴”(风干牦牛肉)、“曲拉”(干奶酪)、酸奶和酥油茶。而制作它们的食材除了粮食和茶砖要买,几乎全是土生土长、自产自销的。勤劳的女主人,就要用有限的材料,做出能养活全家大人孩子的食物来,磨糌粑、酿酸奶、捣酥油、灌血肠,都是藏永措的拿手活计。

牦牛对藏区牧民来说,不是商品,而是用来过日子的家畜。它们不仅提供食材,也是很多日常生活用品的来源。直到今天,牧民们也还是将牦牛视为“不动产”,只有家中有事急着用钱时,才会把牦牛卖掉。利用牦牛的产出,满足一家人的生活需求,就是女主人的任务。牦牛皮要用来做皮囊、靴子、皮带;夏天剪了牦牛毛,要把它搓成绳子,留着备用;牦牛绒则可以纺成线、织成毡子。就连牛粪也是宝,要捡回来,捏成球或压成饼晾干,再收进专门的储藏室里去。它是高原上最重要的燃料,取之不尽,而且烧起来火很旺。藏永措在家每天就用牛粪生炉子。但牛粪不经烧,夜里不添一次的话,后半夜屋里就会冷下来,有些邻居已经改用耐烧的煤块过夜了。

过去,家里的孩子还能帮忙挤奶、拾牛粪,干点杂活,而现在村里的孩子都去城镇上学,这些家事便全都落在了女主人身上,能干的藏永措,也是越来越忙了。

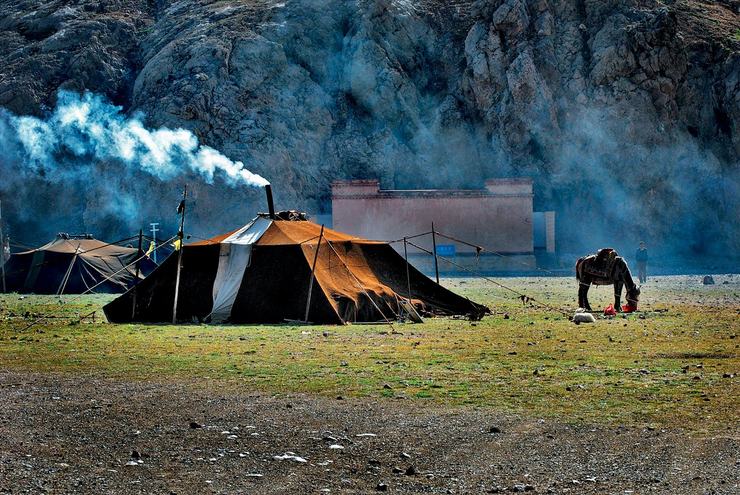

从“黑帐篷”

到石头房

藏族老人爱念叨过去的“黑帐篷”—这也是牦牛的周边产品之一。这种方形帐篷是用牦牛毛编织的,很厚重,讲究些的人家会在帐顶开个小窗。过去,黑帐篷在三江源的牧场上随处可见,编黑帐篷也是男牧民要做的重活之一。

黑帐篷最大的优点是通风透气、冬暖夏凉,比工业化生产的“白帐篷”舒服得多。但它重量可观,运输、搭建都很麻烦。过去,牧民们按照冬夏两季转场轮牧,云塔村的牧民驾着十几头驮牛,追赶着100多头牦牛的牧群,顶风冒雪、翻山越岭,得走10个小时,才能到远处的夏草场。随后几个月没有电、没有通讯的漫长日子里,黑帐篷就是他们在夏草场上的家。

但后来分了草场,大部分牧民都定居下来,轮牧的范围小了,黑帐篷也逐渐退役。现在当文一家所住的两层碉楼,是他结婚时盖的,整座房子全用通天河边的石头垒砌而成,平顶,形状四四方方。青藏地区到处是山,盖房子就地取材,非常方便。这种房屋在藏语中叫“垛孔巴”,就是“石头房”的意思。当文家一楼作日常生活之用,二楼则是经堂和客房,向阳的一面墙全装了玻璃,让屋子尽可能多地纳入阳光。

在其他牧区,定居的一大问题是用水。除了生活所需,还得供给牲畜。住在典型草原的牧民,往往要到河流、湖泊来回运水,或者在定居点附近打井。而在三江源,牧民就不愁缺水了。这里河网密集,牦牛群随处可以找到水喝。当文家就离河很近,平时打水十分方便,家里甚至还有水泵和小型的水力发电机。

入冬,宰杀牦牛

冬天,当文和当地其他男牧民一样,有一项特别的事情要忙。从18岁开始,他几乎年年都承担着自己家宰杀牦牛的任务。

杀牛是件挺重要的事,一年也就一回,通常要选在初冬河流开始结冰的时候。这样,部分鲜肉可以冻起来储存,有两三个月的时间不用再吃风干肉。今年入冬时,当文的弟弟成尕翻过积雪覆盖的高山,走了足足4个小时,才将准备宰杀的12头犍牛从夏草场赶回家里。

到了杀牛这天,当文起得比妻子还早,先换上一身很少穿的皮衣皮裤,这样沾上血迹也好清理。成尕则去准备杀牛的工具——牦牛毛搓的绳子、牦牛皮做的皮带。这也是青藏高原上自然的循环:这里大部分的生产资料都是生长于斯、消耗于斯的。

兄弟合力,将要宰杀的犍牛放倒,用绳子捆紧四蹄,然后拿皮带将牛的口鼻紧紧缠裹住。当地人认为,用窒息法,可以减少牦牛死前受的苦,同时由于血不外流,肉质也更鲜美。但这么多年来,看着牦牛在眼前挣扎,那一双双眼睛逐渐散去光彩,当文还是能感受到它们的痛苦。所以每次缠紧了牦牛的口鼻之后,他都会走开一阵,直到牦牛彻底死去才回来。

庖丁解牛

物尽其用

牦牛死了,藏永措也从屋里走出来,上前帮忙分解牛肉。藏族习俗中,女人不能看杀牛的过程,但之后的处理工作她们却必须参与。像洗肠子之类的活,男人是绝对不干的。

当文用锋利的刀具,先从牛脖子处切了个口,然后沿着腹部中轴线一直往下,划开牛皮。一张好的牦牛皮,现在能卖到300元左右,所以划好一张皮子很重要。随后,用锤子从皮毛内侧锤击,让皮和肌肉组织分离。牛皮平铺到地上,成了砧板,在这上面分解牛肉,就不用担心沾上尘土变脏。牧民日后吃牦牛肉时,都是不洗的,所以这时必须保持干净。去年有个来挖虫草的汉族人,看到当文家煮牛肉不洗,责备他们不讲卫生。当文十分生气:“牦牛被你吃已经很痛苦了,你竟然还嫌弃它脏?如果嫌弃,你就永远不要吃。”

牧民对被宰杀的牦牛怀着感激和愧疚,牦牛身上的一切零碎都不会被浪费。当文把牛肺、肝和一个胃留给狗吃,牛油收拾好,准备卖给汉族商人,牛肉分解成小块,放进储藏室。另一边,藏永措也洗好了牛肠子,打算灌入牛血、牛肉,做好吃的血肠和肉肠。按照传统,新宰杀的牦牛当天还不能吃,第二天以后才可以食用。因此杀牛那天中午,当文一家仍然吃着去年的风干牛肉。

责任编辑 / 林语尘

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。