枫桥与寒山寺

标签: 古史传说

公元756年的一个秋夜,一叶小舟停靠在苏州城外的吴江畔。船头,一个中年男子正对着夜空若有所思,他便是唐代诗人张继。此时的唐王朝正经历“安史之乱”,北方河山大部分已落入叛军之手,连唐玄宗也逃到蜀地避难。有着进士功名的张继,因不愿与叛军为伍,只好漂泊于还算太平的吴越一带,过着潦倒的羁旅生活。

在异乡漂泊,本就格外思乡,而苏州城外的秋凉夜景更是触动了他的心绪,于是,诞生了传世经典《枫桥夜泊》。千百年来,诗中描绘的唯美意境引得无数后人到此亲睹,仅杜牧、唐寅等名家,模仿《枫桥夜泊》而作的诗词就不下20余篇,而诗中的“地标”—枫桥和寒山寺,更是成为人们趋之若鹜的胜地。然而,诗中的枫桥与寒山寺,却在和现实的对照中,有着许多“阴差阳错”。

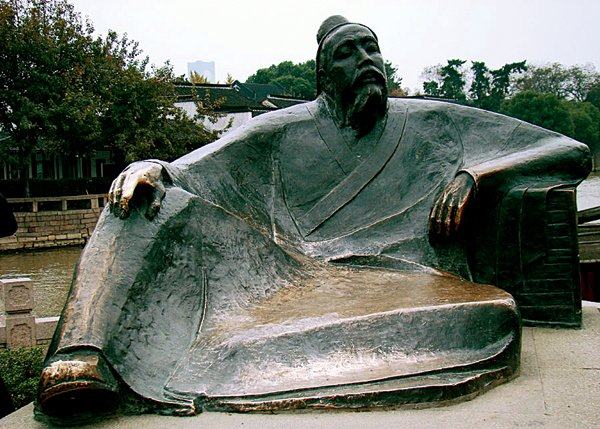

张继,战乱时的流浪诗人

在唐代着名诗人中,张继的身世最为神秘,后人只知道他是襄州(今湖北襄樊一带)人,生卒年却不详。据史料记载,张继是一位非常有才学和骨气的文人,公元753年,他赴长安赶考时,并没有像王维、白居易那样“拜码头”,把自己的得意之作进献给当时的名流权贵以求提携,而是纯靠“学霸精神”,闷头一举考中进士。然而,他还未等获封一官半职,就爆发了“安史之乱”。由于不愿在安禄山的“伪政府”中任职,张继开始了长达8年的漂泊生活,先后旅居吴越、洛阳等地,并留下40余首羁旅诗词。等到“安史之乱”后,为了表彰他的气节,朝廷封他做了洪州(今江西南昌)的铁盐判官(相当于商业局局长),几年后卒于任上。

枫桥

封桥改名,将错就错

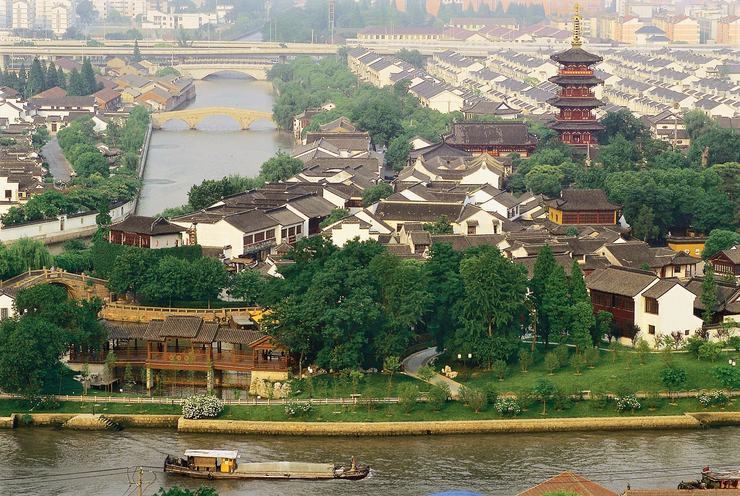

苏州古称“姑苏”,曾是春秋时期吴王阖闾的都城,延绵千余公里的京杭运河贯穿其间,并形成多条支流,因而城中河道蜿蜒,支流纵横,桥梁多不胜数。唐代大文豪白居易曾用“红阑三百九十桥”来形容这里桥的数量,而其中最负盛名的当属“枫桥”。

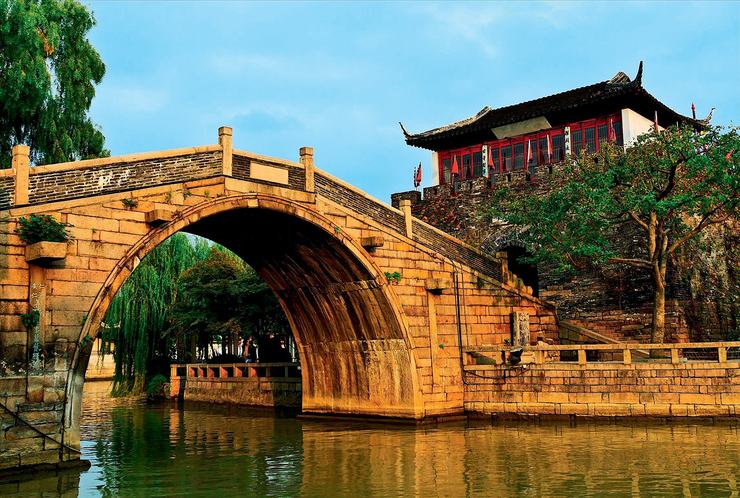

枫桥始建于唐朝初期,横跨运河的支流吴江,是一座由石头砌成的单拱桥。它原本并不姓“枫”,而叫“封桥”。由于地处河道与城墙的交界处,它既是运河的主要码头口岸,又是古代驿道的必经之路,所以自建成之始,不光成为商旅的重要中转站,也是军事上的咽喉地段,有重兵把守。每当漕粮运输时节,河道城门都会戒严封锁,故而得名。

“封桥”在后来改称“枫桥”,皆因上面这首诗。张继行旅到此时,因江畔长有枫树,便以为“封桥”是枫树的“枫”,并用在诗中。而这首诗收录于《唐诗三百首》中时,原本叫《夜泊吴江》,但到了宋代,人们却将错就错,将其改称《枫桥夜泊》,于是,封桥也就渐渐被人称作“枫桥”。

如今,人们所见的枫桥已不是当年张继夜泊时的那座,它已历经三次损毁重建,现存的版本据说与当年无二,不过却是清朝同治年间重建的。现在若夜游枫桥,桥头和两岸霓虹灯大放光彩,而江中的“渔火”早已隐没不见,在这番热闹的声色光影之下,人们很难再体验到“对愁眠”的情愫。

寒山寺

因巧合而着名

苏州城除了“盛产”桥和园林,也是一个古刹林立的地方。早在南北朝时期,由于南朝佛教盛兴,苏州城里汇集了虎丘寺、承天寺等许多名寺,而那时的寒山寺,还是个只有几间禅房的小禅院——普明禅院。

普明禅院是南朝梁代时,天台山的普明禅师到此修建的。在他圆寂后,其弟子修建了一座供奉普明禅师舍利的佛塔,并将禅院改名为“妙利普明塔院”。至于“寒山寺”之名,则是因后来的唐代高僧“寒山”,曾在此修行而得来——不过,这个名字却是出现在《枫桥夜泊》问世之后。因为在佛教习俗中,僧侣在世时是不能以其法号来为寺院命名的,寒山禅师圆寂于公元791年,而《枫桥夜泊》则写于756年,所以,张继当时笔下的寒山寺,并非如今的寒山寺,或许他只是用“寒山”来表现凄冷的意境,却不曾想到,让后来真正的寒山寺声名鹊起。

至于那个有“夜半钟声”的寺院,应该是距枫桥不远的虎丘寺,因为只有虎丘寺在当时,才有每日半夜鸣钟的传统。每到午夜时分,或许是为了告知“晚课”僧侣时间,虎丘寺内便会鸣钟,以示前半夜已过,后半夜来临,称之为“分夜钟”。

尽管《枫桥夜泊》中描绘的寺院并非真正的寒山寺,但借着诗词声望,唐代以后的寒山寺的名气越来越大,成为苏州城中最着名的寺院,并也在寺中修建了钟楼,开始敲“分夜钟”。如今,寒山寺曾经“夜半钟声”的传统,变成了每年只有在除夕夜,才会敲响的新年祈福钟。

责任编辑 / 郭亦城

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。