动物表演

从模仿人类到“秀出真我”

标签: 动物世界

明星背后的辛酸

“台上一分钟,台下十年功”,骑车、跳舞、钻火圈之类的技能,都需要动物演员从“青少年”甚至“童年”时期,就在驯兽员指导下长期练习。要让它们学会这些违反自身天性的动作,传统办法就是驯兽员拿着皮鞭、铁棒和食物恩威并施,不听话就连抽带打,做好了才给吃的。这么一来,不论威猛强壮的狮虎熊象,还是调皮捣蛋的猴子猩猩,都得老老实实听从号令,直到形成麻木的条件反射。直到今天,不少私营动物园和马戏团,还在沿用这一套。

为了追求新奇刺激,动物表演还在不断开发新花样。比如把两只小黑熊锁上嘴、戴着手套表演“拳击赛”,直到厮打得筋疲力尽;让不擅攀爬的河马,拖着沉重的身躯爬上一米多高的陡梯子;要求骏马克服天生的恐惧、驮着一头老虎满场飞奔……到了节假日,有些场所的动物演员还要“加班”,一天演四五场,经常“过劳”累倒。

更惨的是,这些动物演员平时都是“囚犯”,表演和训练时才能“放风”。任务结束后,它们大多被关在仅能容身的铁笼、围栏之中,几乎没有空间跑跳飞翔,这条件比动物园的普通笼舍还不如。

扭曲天性,“爱”亦无用

随着善待动物的呼声日增,在一些比较“先进”的表演场所,皮鞭电棍等暴力惩罚已不怎么使了。驯兽员们主要用喂食、抚摸、从小培养感情等“爱”的方式训练动物,让它们在信任而不是恐惧的驱使下,听从号令完成动作。

可即便有“爱”,违反天性的表演项目,还是让动物演员幸福不起来。拿大象来说吧,要让它们听话多少还是得用点暴力,而且表演中经常会让它们做出蹲坐、双足站立,甚至倒立等动作。小象还好,若是几吨重的成年象,这会让它们的四肢和腰部骨骼、韧带受到难以痊愈的伤害,长期还可能致残。

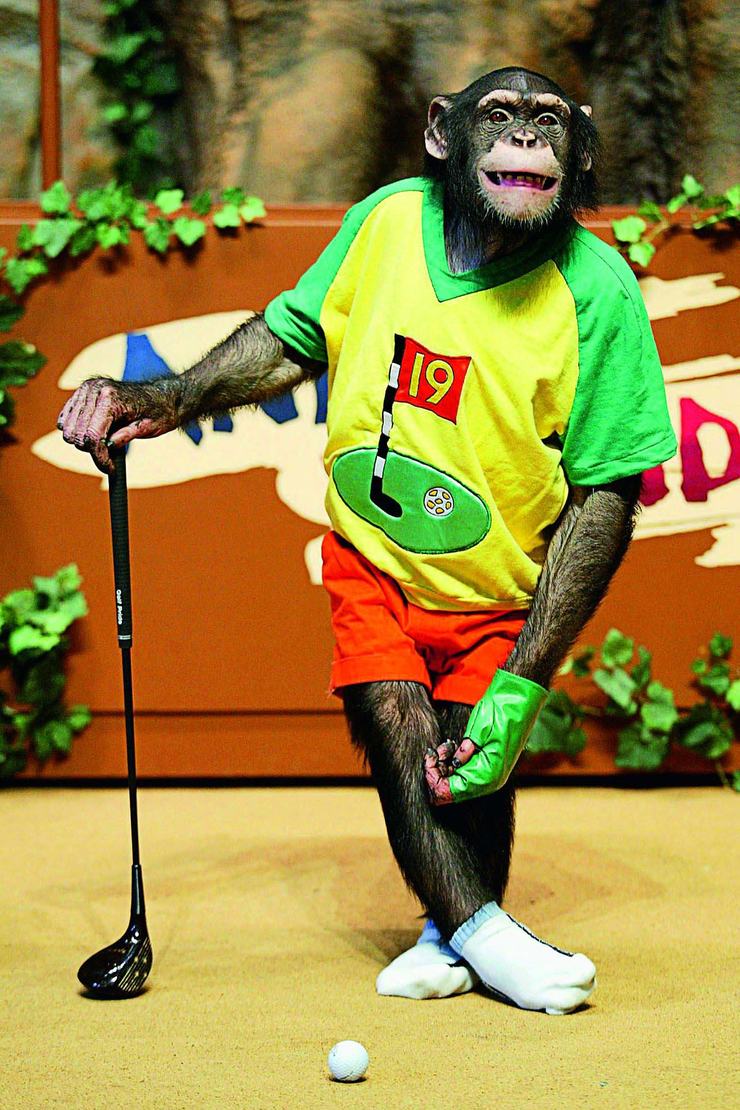

让黑猩猩穿上人的衣服,人模人样地走路、吃饭、做鬼脸,每次出场都是满堂彩。其实它们只有小时候才能表演,等10岁以后逐渐成年,就变得力大无比、性情凶暴,只能当普通黑猩猩养了。可童年时的训练,却会给它们带来终生伤害:由于小时候总模仿人类的动作、表情,它们回到同类身边后,还要重新学习怎么当一只正常的黑猩猩,甚至直到四五十岁终老都不能跟同类一起快乐玩耍,最终孤独一生……

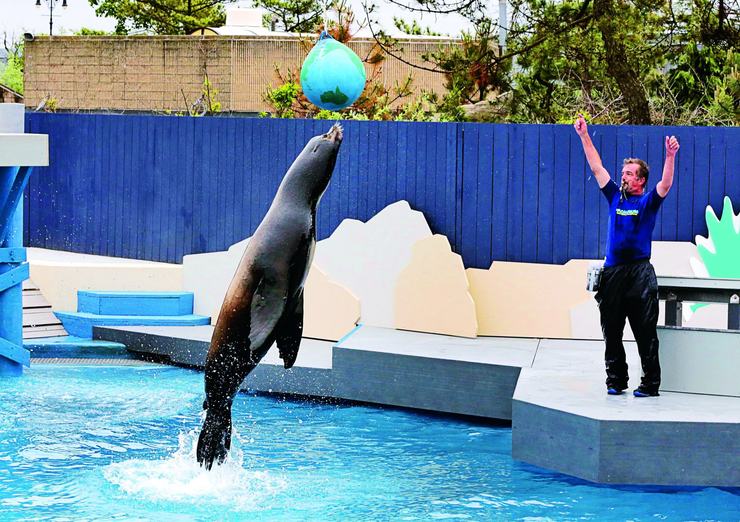

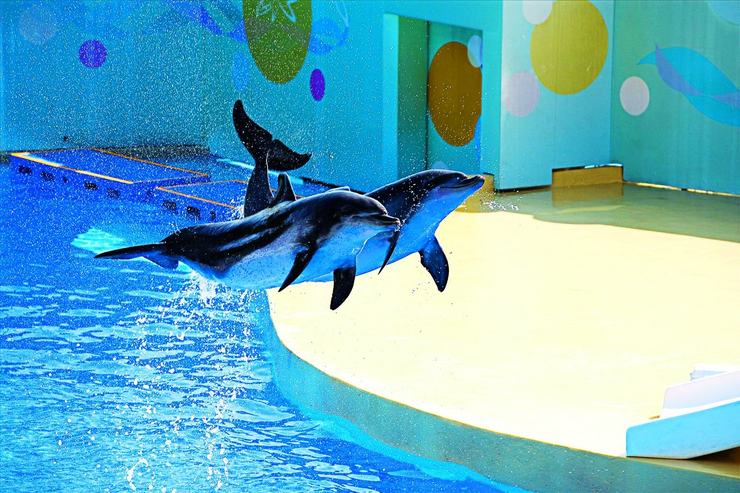

海洋馆里,精彩的海狮、海豚表演可谓重头戏。聪明活泼爱玩闹的它们,表演节目不违天性,训练时也不用挨打挨饿,属于“非虐待性表演”。但由于生理需求的差异,两大明星的境况也迥然不同。

对于海狮、海狗等鳍脚类海兽,比起每天无所事事,跟驯兽员和同伴们一起训练、表演,反倒能发泄它们的旺盛精力,日常活动量大增,越活越健康。加上吃得好,有医疗,海洋馆里的海狮演员,往往比野外的同类还要长寿。

而海豚、白鲸等鲸豚类,就没这么幸运了:对这些无拘无束的海洋精灵来说,水池总是太小、太枯燥,还会造成它们的回声定位系统紊乱。结果就是人工饲养的海豚寿命缩短,繁殖不易,往往还要从野外抓。为此,一些西方国家已立法禁止饲养鲸豚类,只保留了海狮表演。

天性展示,秀出“真我”

扭曲动物天性的表演,不光摧残动物,还给观众们传播了错误的观念——“动物就是给人玩的,听人话、模仿人的动物才可爱”。其实,动物表演也可以换个主题:不再是人类征服动物,而是展示动物的自然习性,让动物“秀”出自我。

在动物表演经常挨骂的西方国家,许多动物园仍保留了一个项目,这就是飞禽表演。鸟儿们秀出的不再是学说话、算算术、骑小车等“拟人”把戏,而是在驯养员引导下展示自己的天生绝技:大雕如闪电般从天而降,一把抓住地上的目标;鹦鹉凭借高超的视力,径直从后排观众手上叼走硬币;一大群火烈鸟井然有序地排队入场,又迎着太阳依次起飞……主持人则在一边介绍相关的鸟类知识。在这种表演里,鸟儿们只需“做最好的自己”,就能把观众变成自己的粉丝。如今,这类表演已加入我国一些动物园的“豪华午餐”。

表演也不一定要去专门场地,做专门练习。大象、长颈鹿、大猩猩、企鹅、鳄鱼等动物园的人气住户,平时在展区里吃饭时,就能为游客“表演”——也就是喂食展示。开饭时间正是动物们一天里最活跃的时候,又有平时照顾它们的饲养员在一旁讲解,各种动物爱吃什么、吃相如何,就尽在眼前了,既好玩又长知识。

亲密接触,感悟生命

除了表演节目,一些动物园还让小狮子、小老虎、小猕猴等动物幼崽与游客零距离合影,借机捞一笔。这对园方和游客是皆大欢喜,被拿出来“亲民”的小动物却成了活玩具。它们小小年纪就离开母亲,长时间呆在拥挤、嘈杂的地方,被陌生人摸来摸去,甚至还被固定住身体不让动弹。这很容易让它们紧张不安、身心憔悴,逼急了还可能伤人。

话说回来,看到可爱的小动物就想摸一摸,也是人类的天性。“亲密接触”还能让孩子克服与动物的陌生感、恐惧感,是亲近自然、了解动物的一种不错方式。只不过若要带到游客眼前,应该首先根据动物的天性,选取那些性情温顺、“神经大条”的种类——已驯化的兔子、仓鼠,性情“淡定”的乌龟、绿鬣蜥、爪蟾等,还有一些无毒昆虫。把这些小动物拿到游客面前近距离展示,严格来说不算“表演”,只是让大家有机会仔细观察它们的体态、行为,体验抚摸它们身体时的触感,从中感悟到生命的奇妙。说得高大上点,这就叫知行合一的“生命教育”。

参与这种展示的动物,被称为“项目动物”。在能上台之前,饲养员会先对它们进行挑选、训练,选出身体健康又不太怕人的个体;表演时间和现场秩序也会严格控制,以保证它们不受伤害。毕竟,这些小动物是帮助我们了解大自然的“老师”,需要尊重。

责任编辑 / 董子凡

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。