打造“动物原生态”

现代动物园设计进化论

标签: 动物世界

从橱窗、花园到人造野外

现代动物园兴起于19世纪中期的欧洲,很快成了城市里的休闲胜地。当时的动物园按照食草类、食肉类、灵长类、水禽、鸣禽……的分类学方式设置笼舍,彰显人类对大自然的征服。动物被当成收藏品,在狭小简陋的笼舍、围栏和深坑里无处藏身,就像被摆在商店橱窗里一样展览。为了猎奇,动物园还爱追求珍稀物种,也不管养不养得活,反正死了再买……

1907年,德国动物商人哈根贝克在汉堡建成了一座全新的动物园。在这里,为了让观众看着更有诗情画意,动物们离开笼子,出现在宽敞的露天草地和假山上。碍眼的铁笼、栅栏,也被造型巧妙的岩石与壕沟代替。这种极富视觉冲击力的“场景式”设计,引来欧美各地动物园纷纷效仿,但动物的收藏品身份并没有改变。

到20世纪70年代,在环保和动物福利的呼声中,动物园的理念终于发生了革命。评价一个动物园水平的标准不再是养了多少动物,而是这里能否尽量让每一种、每一只动物都生活在模拟自然的展区里,表现出原本的天性。这样既能让园内的动物健康生活、繁衍生息,也是在告诉游客:每种野生动物的样子、行为,都与它们的自然栖息地密不可分,保护动物就必须保护它们赖以生存的环境。当今的动物园,正在成为引导我们了解自然、保护自然的一扇窗口。

展区造景:

都市里现出野趣

小到不足1平方米的展箱,大到数千平方米的活动场,要营造出“自然野外”的感觉可不容易。加上动物园展区要兼顾动物、饲养员和游客三方的需求,设计难度可比一般的园林造景高多了。

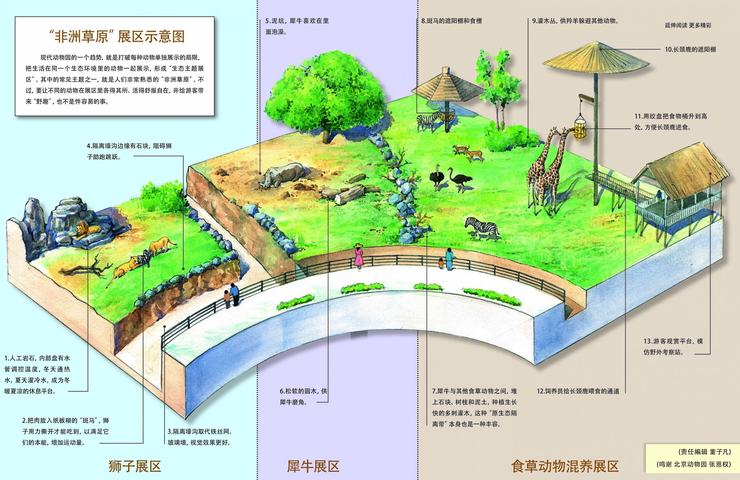

初级的设计方法,就像前面说的“场景式”展区,动物就是演员,展区就是衬托它们的舞台。比如辟出一片开阔草地,把斑马、羚羊、长颈鹿混养在一起,非洲草原的感觉是不是就出来了?以此类推,可以在虎园里种一片小树林,北极熊展区配大水池和混凝土“冰山”,鹦鹉、犀鸟则养在种有热带植物的温室里。

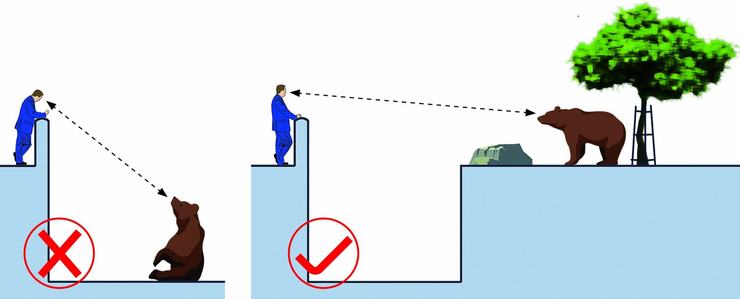

为了更显“原生态”,有些动物园还把同一地区的食肉动物和食草动物“视觉混养”,比如狮子和斑马,老虎和梅花鹿居然“在一起”了,啥情况?这是设计师的障眼法——猛兽与猎物之间其实有条壕沟,只是被巧妙设计的地形遮掩,猛一看还以为没隔开。

模拟自然的更高境界,是营造“沉浸式”展区:比“场景式”更重视动物福利,要尽量符合其生活习性;游客步道、观察窗乃至声音、气味等也和展区融为一体,使人仿佛置身野外。达到如此效果不一定要很大空间,关键是尽量屏蔽展区内外的人工建筑、设施,这样游客放眼望去,看到的只是树木、灌丛、岩石和水流等“自然”元素。

动物减压:

偷窥比围观更好

在一些老式动物园,经常能看到动物们除了闷头大睡,就是摇头晃脑,像机器人一样来回转圈,甚至玩粪便、啄羽毛,实在可怜。原来,动物在枯燥的笼舍里天性无法满足,无所事事,又整天被人围观,导致内分泌失调、身心健康受损,就出现了这些扭曲的“刻板行为”。也就是说,动物园里的动物该有的刺激太少,不该有的刺激又太多了。

为减轻动物的心理压力,现代动物园不光要管吃管喝,还得给它们安排岩石、灌丛、树洞等隐蔽处,拉大与游客的距离,让它们有地方清静。尤其是小型鹿类、灵猫、雀鸟和蛇类等敏感胆小的住户,有没有合适的隐蔽处“减压”,简直是生死攸关。

当然动物园毕竟是给人参观的,游客的好奇心可以通过“偷窥”来满足:在室内,单向透明玻璃和隔音设施,让动物很难感到游客的存在;在室外,可以在灌丛中、岩缝间等比较隐蔽的位置开设观察窗,不会把动物直接暴露在众目睽睽之下,设计好的话还能让游客产生“野外考察”的新鲜感。

笼舍丰容:

给生活增加刺激

“增加刺激”则是尽量满足动物天性,它们在野外爱玩什么就给什么。爱爬树的,就放置假树、栖架供攀爬休息;爱钻洞的,就在地面铺上厚厚的沙土,让它刨个够;爱游泳的给水池,爱在泥里打滚的就给泥坑……而所有这些设施,只是当今动物园最热概念——“丰容”的一小部分。

“丰容”就是让动物笼舍的环境丰富起来,尽量还原野外的种种元素,从而激发动物的天性,让它们健健康康、生气勃勃。除了精巧的笼舍设计,饲养员还会让动物经常有新鲜感,给它们搞点装修,送些新玩具。像什么能推着走的大球或酒桶、可以用来搭窝的干草、挂成“秋千”的绳子和胶皮轮胎,甚至漂在水池里的木头,都是不错的丰容物品。哪怕只是往狮子、老虎的展区里放几坨食草动物的大粪,都能勾起它们的捕猎本能,high上好一会儿。

不过还有个问题:野生动物每天除了睡觉,大部分时间都在为找食而奔波;可动物园的居民们毫不费力就饱食终日,就算多玩耍一会儿,活动量也不够。时间长了,动物们一个个变成了胖子,无聊之下各种刻板行为也都有了……因此丰容工作的重要一环,就是“食物丰容”。

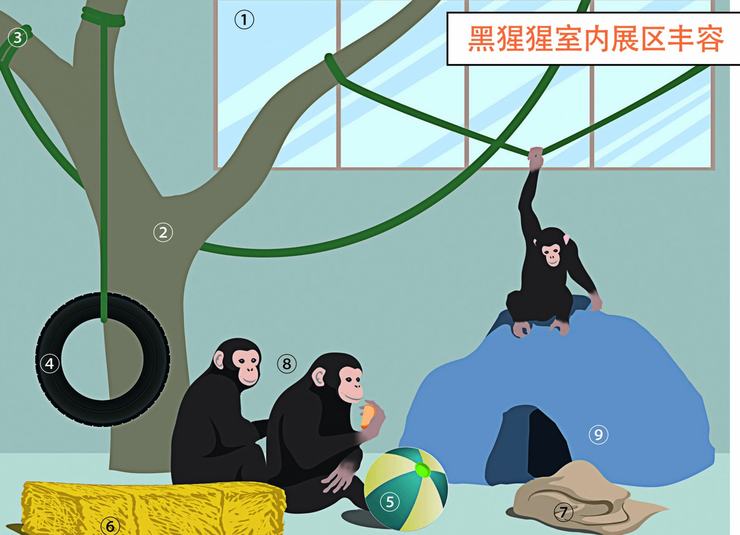

1.玻璃窗,保证室内阳光充足。

2.混凝土假树,可供攀爬。

3-4.绳索和轮胎,增大攀爬空间。

5.食物放入空心球,增加取食难度。

6-7.干草和被单,可用作铺盖或玩耍。

8.几只黑猩猩一起养,满足社交需求。

9.洞穴,万一争斗起来,弱者可以有躲避之处。

日常喂食:

想吃饭先得锻炼

食物丰容的精髓,在于“没有困难就创造困难”:动物想吃到东西,就得多花时间、多花力气,甚至开动脑筋。这样既增加了活动量,又消磨了时间,还可以激发它们潜藏的本能。

在游客眼里,这种喂食也是了解动物天性的好机会。把食物吊到高处,就可以看到老虎展示跳跃能力;把饲料分散藏在活动场的各个角落,黑熊就会开动敏锐的嗅觉闻来闻去,或者用利爪撕开南瓜、椰子壳等,取出里面的美食。

至于各种猩猩,更要学会对付各种取食器:肚大口小的纯净水桶、挂在栏杆外面的小网笼,以及钻了孔的树干……要吃到装在这些容器里的食物,它们常常要使用工具,用小棍把它们一点点掏出来!可别惊讶,野生黑猩猩、红猩猩都会玩这个。对野生动物来说,生存就是最好的老师,这也是现代动物园要告诉我们的。

(鸣谢 北京动物园 张恩权)

责任编辑 / 董子凡

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。