客家人

南下做客上千年

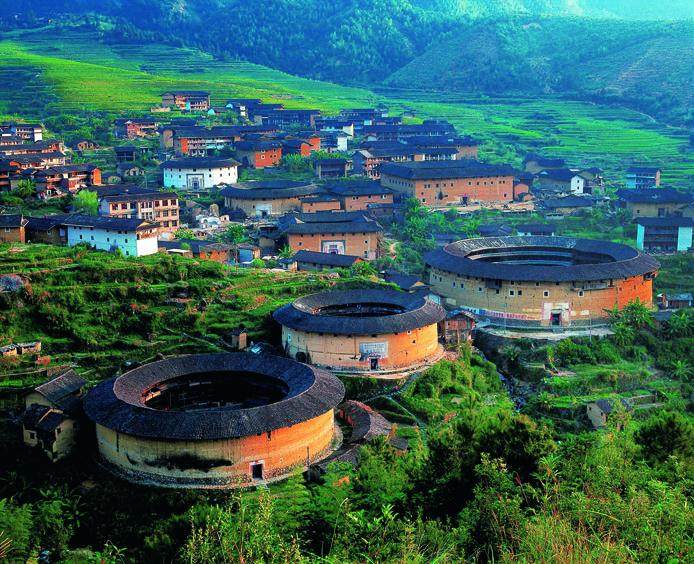

福建永定客家土楼

“正宗国语”客家话

对大多数人来说,福建、江西和两广的“客家话”像“天书”一般,无法听懂,其实,客家话才是最“正宗”的“国语”,它保留了中原古汉语的一些发音、语法和词汇,被称为中国古汉语的活化石。

诞生在河南一带的中原古汉语,为何反而在东南地区得到最好的保存?这要从“客家话”的主人——客家人说起。“客家”是相对于“主人”的一种称谓,指代从外地来的人。由此可见,客家人并不是当地最早的居民,而是某个时期迁徙而来。“客家人”这个名词,最初来自于当地原住民对这群外来人的称呼,久而久之演变为他们的自称,一直保留到今天。

三易故乡寻新家

客家人是我国历史上较早的一批移民。其祖先居住于河洛地区,是血统纯正的中原汉人,经三次大规模迁徙后,到长江以南定居下来。

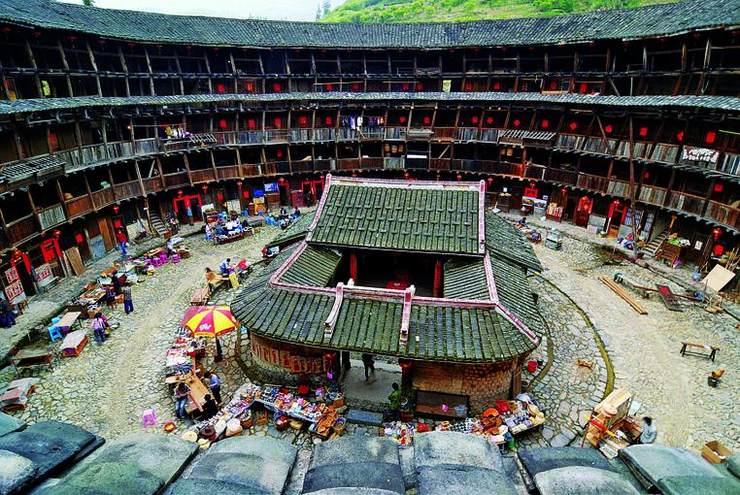

客家土楼中心建有祠堂

第一次迁徙发生在晋朝。公元291年,西晋八位诸侯王为了争夺皇位,展开了长达16年的内战,北方的游牧民族乘机向中原农耕区挺进,建立政权,史称“五胡乱华”。中原地区民不聊生,人们开始陆续向南迁徙避难。西晋灭亡后,司马睿建立东晋并将都城迁往建康(今南京),更是带动一大批晋朝遗民跟随皇室南迁。这批遗民大多为官僚士绅、世家大族,因此这次迁徙又称“衣冠南渡”。南迁大军最远已到江西境内,大部分也到了江淮流域。

责任编辑 / 刘莹

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。