木桩上的荷兰

标签: 博物高考题

陆地上的好地方总是过于拥挤,海洋看起来却那么空阔,人类很早就设法利用这些蓝色空间。最简单的做法,自然就是填平原有水域,将它们转变为可以耕作和居住的陆地。对于山多平地少的沿海城市,取“长”补“短”,从山地、丘陵铲土填海,的确能很快拓展空间。

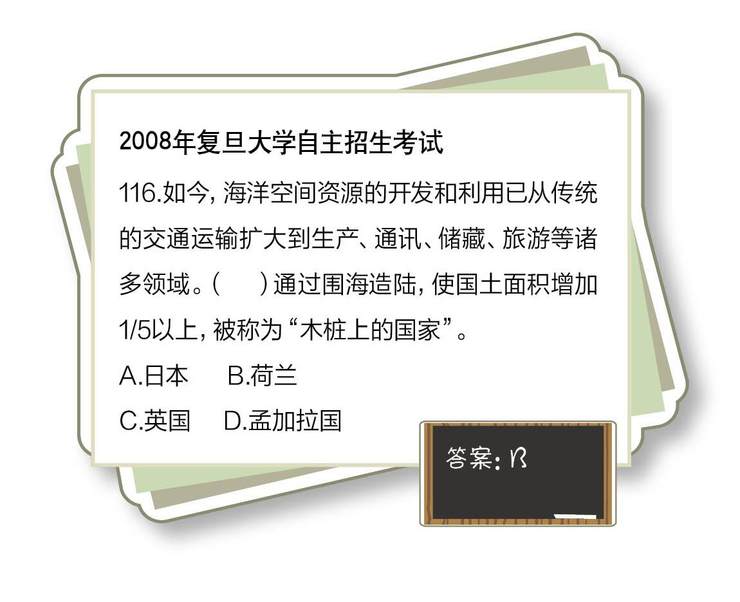

西欧国家荷兰,英文名叫“Netherlands”,正是“低洼之国”的意思。它位于北海之滨,接近四分之一的国土都在海平面以下,首都阿姆斯特丹,就低于海平面1~5米,是个典型的“水下城市”。从前,阿姆斯特丹所有的房屋都是以木桩打基,城市就像架在无数木桩上,“木桩上的国家”这一称号,最早正是由此而来。

但是,木桩并不能完全解决问题。20世纪之前,荷兰西北部有个“须德海”,是一处深入陆地的海湾。它形成于13世纪,当时北海内侵,与原有的湖泊连为一体,吞没了大片平原。损失惨重的荷兰人,就此开始了夺还土地的征程。

造陆需要土石,荷兰境内的丘陵曾几乎都被铲去,真正堪称“移山填海”。但这些工程零零散散,杂乱无章。直到20世纪,荷兰才开始专门针对须德海进行有规划的改造。1932年,他们建成了长29000米、宽90米、高出海面7米的拦海大坝,连接须德海北口两岸,将4000平方公里的须德海圈入陆地,变成内湖。再通过排咸纳淡,将它逐渐改造成淡水湖。之后,继续沿着湖滨造陆,围垦出1660平方公里的田地。如今,须德海已不再是海,而是被千顷良田所环绕的“艾瑟尔湖”了。

责任编辑 / 林语尘

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。