灾仙蝗虫

天谴素食大军

标签: 动物世界

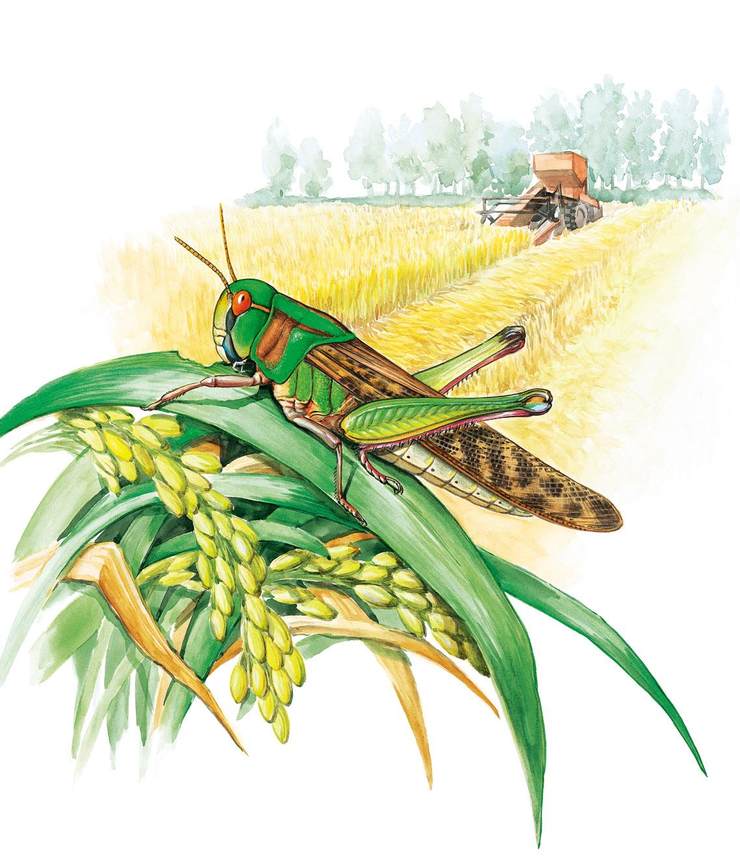

蝗虫给人最深的印象就是食量,它们不停咀嚼的口器,可以吞食掉任何绿色植物,因此蝗虫大军的侵袭,对人类来说无异于一场灾难。我国的蝗虫种类超过400种,其中东亚飞蝗、稻蝗、蔗蝗等都是常见种类,为害农作物。我国自古把蝗虫看作具有灵性的动物,认为蝗灾是天谴,而民间也修有蝗虫奶奶庙,因而蝗虫可谓由来已久的“灾仙”。

旱地之虾

早在先秦时期,古人就把蝗虫分了若干类别:青色的蝗虫叫“草螽”,不能飞的蝗虫叫“土螽”,飞行时翅膀摩擦有声的叫“螽”,而未成年的蝗虫若虫则被称为“螽”。在以农耕为根本的古代,发明许多词汇去描述不同的蝗虫,足以见得古人对于这些昆虫的重视、敬畏和恐慌。这些蝗虫们拥有一个统一特征:信奉“集体主义”和“素食主义”。它们集群出没,遮天蔽日,将所到之处的植物啃食一空,为人类带来难以趋避的灾难。

古人想不明白,这些让他们一年耕种付之流水的蝗虫是从何而来。当时主流的观点是:陆地上的蝗虫和水里的鱼虾是可以相互变换的。宋代李苏在《见物》中记载:“旱涸则鱼、虾子化蝗,故多鱼兆丰年。”至今,在我国北方依旧有人相信,在干旱的季节,鱼虾的卵会变成蝗虫,而多雨的季节则相反,蝗虫的卵会孵化出鱼虾。古人以为,在雨水多的季节,蝗虫都本本分分地做起鱼虾了,所以鱼是丰年的标志——如今的生物学家将之解释为,雨水可以浸死土下的虫卵,阴湿的环境使得虫群间疫情流行,同时蛙类等蝗虫的天敌也会随之增加,所以多雨则蝗虫变少,而大旱之后,往往蝗虫会随之爆发。

麦田毁灭者

“开封大蝗,秋禾尽伤,人相食。”——这句话叙述了明崇祯十三年的情景,曾经被广泛引用,来描绘蝗灾时的场面。远在公元前11世纪,商代的甲骨文上就有了世界上最早的蝗灾记录,在唐宋年间,蝗灾平均2~3年发生一次,而到了明、清时期几乎连年发生。白居易的《捕蝗》诗中,同样描绘了蝗虫大肆爆发时的景象:“始自两河及三辅,荐食如蚕飞似雨。雨飞蚕食千里间,不见青苗空赤土。”

秋季,雌虫将卵产入土中,以保证虫卵能够安全过冬;孵化出的若虫名为蝻,其形态与成虫近似,无翅;蝻经过5次蜕皮,得以长出翅膀,成为成虫。在蝗虫的生活史中,造成这些小虫成灾的关键,首先是在产卵环节:在适宜蝗虫生存的环境中,每平方米的土地中,蝗虫卵块最多可达5000个,每个卵块中约有50~80粒虫卵,假若这些虫卵全部孵化,就是数十万的蝗虫大军。除此之外,成年的蝗虫高度适应陆地上的生活,它们有着完善的保水机制,并可以凭借翅膀扩散迁徙至远方寻找食源。

责任编辑 / 王辰

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。