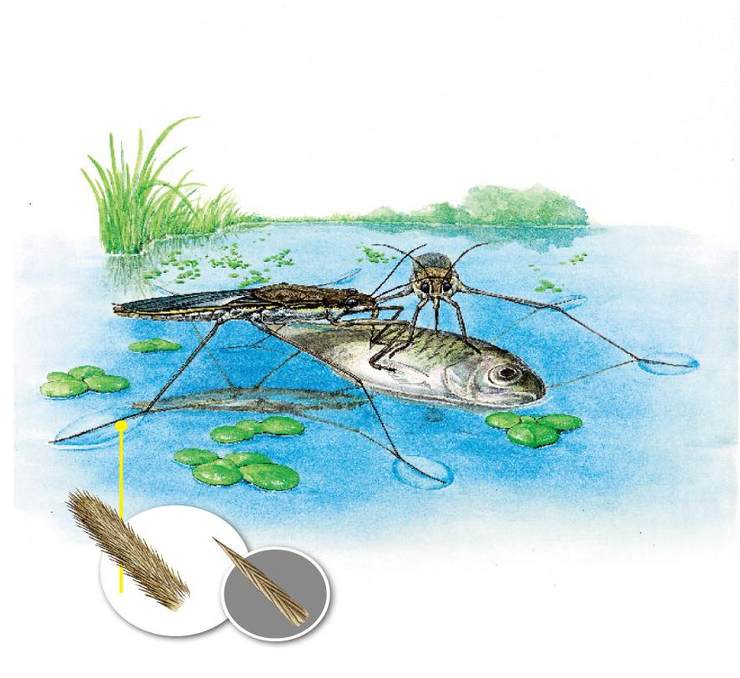

浮仙水黾

凌波微步 踏水而行

标签:

水马池中走

北宋年间,福建的知名书香世家出了个哑巴公子:黄鉴到了7岁还不能开口说话,亲友都认为此子痴傻,唯独他的爷爷常带他读书认字、吟诗作对。黄家祖孙二人时常到村边池塘观景,春来水暖,黄老太爷见到池中水面上有一群小虫,身体狭长,腿脚纤细,踏水而行,犹如凌波微步,因而对黄鉴说,这虫民间称之为水马,真可谓“水马池中走”啊!正当黄老太爷为“水马”一句思考合适的下联搭配,哑巴黄鉴突然开口,用生硬的语调答对:“游鱼波上浮。”——虽然不是绝妙好对,但下联可谓工整,哑巴也终于能够说话。此后黄鉴金榜题名,成了一届知名文士,并和范仲淹成了好友。

在黄鉴的故乡,“水马池中走”的对联广为流传,人们以为是这种带有灵性的水生昆虫,为哑巴公子开启了聪慧的大门。水黾不但遇水不沉,还能够在水面,甚至是流动的水中任意行走、跳跃,这种“违背”自然界常理的现象,往往被归为鬼神之说。因此在一些地区,水黾被看作水神的使者,职责在于监视水面上的动静。

水和尚·卖油郎

唐朝着名博物学家陈藏器在《本草拾遗》中说:“水黾群游水上,水涸即飞。长寸许,四脚。”李时珍沿用了这种观点,并且加了注解,说“水爬”、“水马”都是水黾俗名的讹传。这里有一个对水黾的最大误解:四脚。水黾是昆虫,共有6足,其中最前面的一对足短,且紧收于胸前,因此远远看去,就像只有4只脚一样。不过对于水黾的迁徙特性,陈藏器的观察倒是十分准确:水黾喜好群居,一旦水源干涸,它们就飞至别处。

水黾在民间有多个俗称,其中之一是“水和尚”,因为水黾吃食,全靠施舍和机缘。当小虫不慎落水,或者水下的鱼虾死亡后浮在水面,水黾就会聚集在尸体边,用吸管般的口器吸食汁液。其实水黾并非只会坐等馅饼掉落,它们也会“帮助”一些即将溺水的虫子淹死在水里。很多地方也把水黾称为“卖油郎”或者“油锅”,人们以为它们在脚上涂抹了油。油比水轻,因此水黾浮水。有时水黾也被称为“酱油”,据说因为水黾的味道吃起来咸而有酱香——这个说法难以考证,因为李时珍特意说,水黾有毒,杀鸡犬,吃水黾须谨慎。、

责任编辑 / 王辰

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。