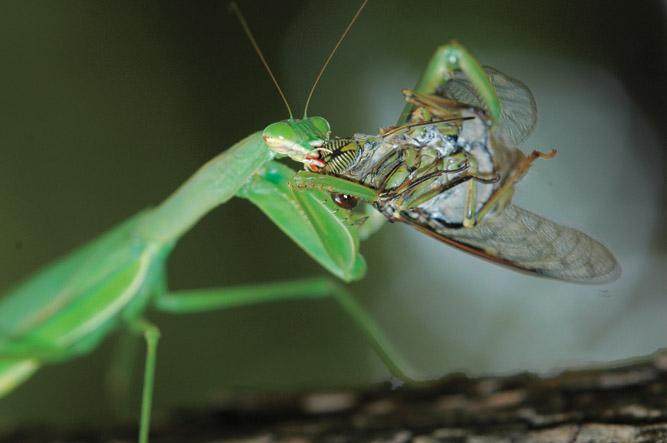

螳螂捕蝉 镜头在后

标签: 读编互动

“螳螂捕蝉,黄雀在后”的成语大多数人都知道。其实再八卦一点,多数时候都是雌螳螂捕捉雄蝉。因为雌螳螂个头儿比较大,繁殖期需要补充更多的蛋白质,所以喜欢捕捉更大的猎物。雄螳螂的个头儿小得多,想要抓到成年蝉基本不可能。至于蝉,雌蝉都是“哑巴”,它们根本没有鼓膜,总是安静地趴在树干上,只有聆听的份儿。雄蝉拼命地歌唱,除了能吸引来雌蝉,振动鼓膜时身体的剧烈颤动,更能让螳螂快速锁定目标,准确出击。至于黄雀的性别,我们暂不讨论。

在北方,螳螂差不多6月中旬孵化,8月中下旬长成。而这也是知了们破土而出的时节,所以此时正是拍摄螳螂捕蝉的最佳时机。走在山路上,到处都是阵阵蝉鸣,当你走过树林的时候,甚至会有惊飞的蝉撞到身上。非常有意思的是,很多蝉在受到惊吓后,在飞起的一瞬间尾部会喷出一股液体,一定要小心哦,喷到镜头上可就麻烦了。如果你突然听到急促或者间断的蝉鸣,偶尔还会伴随着蝉翼拍打的噼啪声,那就得赶紧好好找找了。多数时候,你都能发现螳螂正在撕扯蝉的现场。你必须试探着慢慢靠近,大多数饥饿的螳螂都不舍得放弃这么难得的大餐,只要你有足够的耐心,一定可以接近。如果在靠近的过程中,螳螂已经开始躲闪,那最好还是撤退吧,强行接近,可能什么都拍不到,还浪费了人家的一顿美餐。如果进展顺利,得到了螳螂的信任,它就会在你面前无所顾忌了,但你依旧丝毫不能放松。

顺光拍摄并不出彩,先不说螳螂身上反光造成的高亮反光,螳螂和蝉的焦平面也很难保证。可以尝试逆光拍摄,但不要那种纯黑白的剪影:一些光线从螳螂身上比较薄弱的地方透射过来,交待了足够的细节,蝉翼的纹理也更加清晰。背景尽量不要选择发白的天空,稍稍变换角度,一小从灌木的嫩叶就被虚化成淡淡的绿幕,朦胧的画面会给人更多的遐想空间。

责任编辑 / 唐志远

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。