假如人类没有航天

标签: 博物广知

叩开太空时代的大门

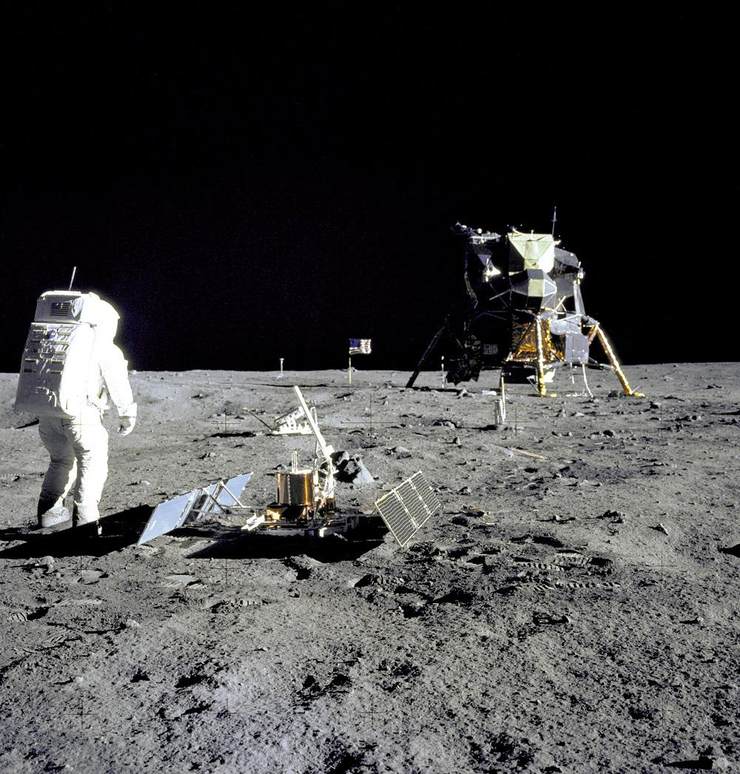

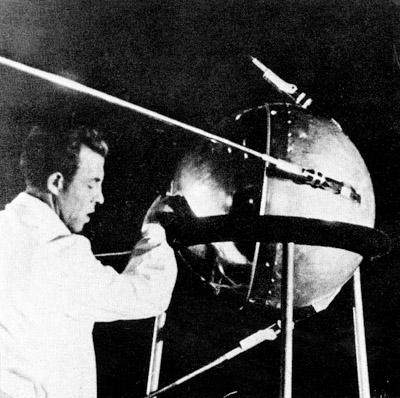

1957年10月4日,前苏联成功地发射了人类第一颗人造地球卫星“斯普特尼克”,从此人类进入了太空时代。此后美国和前苏联为争夺世界霸主地位展开了“太空竞赛”,这却阴差阳错地加快了人类迈向太空的步伐。1961年4月12日,前苏联航天员尤里·加加林乘坐的“东方1号”载人宇宙飞船环绕地球轨道飞行成功,为前苏联人赢得了太空竞赛的胜利。至此美国整个国家受到了巨大的震撼,为了挽回在航天技术上的失败,美国的国家机器开始飞快地旋转起来。直到1969年7月16日,发射“阿波罗”11号载人飞船,第一次把人送上月球,美国终于在“太空竞赛”中获得了阶段性的胜利。此后,虽然前苏联放弃了在载人登月上与美国的角逐却在空间站技术上领先于美国,走上了自己独特的航天之路。近30年的“太空竞赛”虽然具有浓厚的政治军事背景,但从客观上大大地促进了人类的科技进步,这点和核武器的发明并转化为核电技术一样,由此得到的高新技术和产品迅速转化为民用使我们受益匪浅。

航天技术大投入带来巨大效益

阿波罗计划总共耗资1500亿美元,按2003年的美元币值计算,相当于1750亿美元,但从登月计划中美国人共获得了3000多项专利,这无疑对美国的高新技术产业的发展起到不可替代的推动作用。大投入带来的收益远远超过投入。据资料显示,美国空间计划获得的技术已经为美国经济增加了2万亿美元的收益,而美国在航天事业上的投入产出比高达1比8。如今航天带来的新技术和产品早已经进入了我们生活的各个领域,你不妨和我一起环顾四周,看看都有哪些意想不到的发现。

帅哥要配“太空鞋”

篮球场上,女孩子们睁大着眼睛欣赏着几个高大男生们精彩的运球、抢断,这一幕似乎在大中学校中司空见惯,潇洒的男生们一般都身着酷酷的运动鞋,银白色的鞋帮,新颖流畅的造型更为男生们平添了风流倜倘。知道吗?这些酷酷的运动鞋的“中空吹塑成型”制造工艺可是来源于上个世纪60年代的“阿波罗”登月计划中的宇航服的制作技术。当时,科学家们为了制造一个完整并且厚度均匀能耐受很大压力的宇航服内胆,而发明了把一团耐压软材料加热软化,放在一个模具中,然后再向这个模具中吹入高压气体的方法。这种制造工艺有点像古老的制作玻璃瓶的工艺。后来,运动鞋制造商发现这种工艺可以快速高效的来制造一个完整的鞋帮,于是便广泛的使用起来。怪不得现在运动鞋的造型越来越酷,原来有航天技术的基因在里面呢!

走下神坛的数码相机

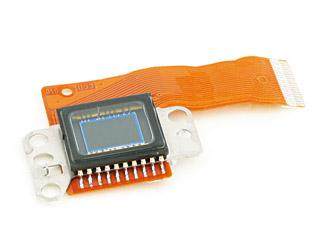

想象一下……40年前,你家如果能有一架老式的海鸥双镜头相机将是很了不起的事情。然而,现在你和朋友出门游玩手里拿个小巧玲珑的数码相机不再是什么新鲜事了。大部分的数码相机都是由CCD感光的电子极速体育网址_jrs信号直播_jrs信号直播器材。早在20世纪60年代,当时已经有了用于军事和科研的卫星,为了获取敌方的军事设施的照片,人们在这些军事卫星上安装了照相机,但问题也随之而来了,太空中如果用胶片拍摄洗印将是非常麻烦的事情,以前曾经使用返回技术将拍摄后的胶卷送回地球冲洗,但这样做的成本很高,效率低下而且还很危险,有时候胶卷会落到敌人手中。因此需要一种技术解决图像传输的难题。这时有人开始了“CCD芯片(电荷耦合元件)”的研究与开发,研制出航天和军事业用的数字化照相机,通过卫星系统从太空中以电子信号的方式向地面发送照片。1969年7月美国“阿波罗”登月飞船上的航天员在月球上拍下了数码照片,尽管那个时候专用于航天事业的数码相机所拥有的分辨率还达不到30万像素,仍然使用感光胶片作为记录媒介,但图像信号却能通过卫星系统顺利传送到地面指挥中心,这对于航天事业的发展无疑具有重大的现实意义。后来日本索尼公司率先对这种曾经用于军事科研的产品进行民用化研究,如今数码相机已经走入千家万户,为你我带来了生活的乐趣。

责任编辑 / 徐建

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。