三月

阳春三月踏歌行

标签:

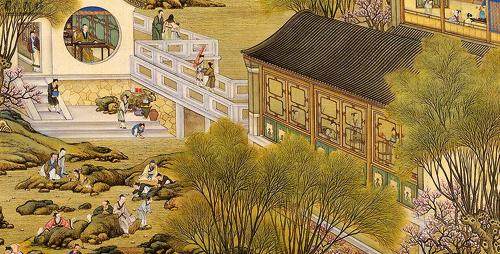

“蚕月桑叶青,莺时柳花白。淡艳烟雨滋,敷芬阳春陌。”这几句诗,暗含着一串农历三月的别称:蚕月、莺时、桃浪、阳春、雩风,并栩栩如生地勾勒出农历三月的征候:植桑养蚕、莺啼鸠鸣、清明细雨、郊野踏春。

“蚕月”的称呼源于《诗经·七月》,古时女子的蚕桑农事是农业生产重要的部分,而男子下地插秧、躬耕稼穑也在三月,因此三月又名“秧月”。在耕作时,闻见燕子、杜鹃、斑鸠、白鹭等鸟儿展羽高飞,啼鸣婉转,三月亦别名“莺时”。

人们对三月的感情,更多的是对春之将尽的留恋。三月雨水充足,有“清明时节雨纷纷”,有“斜风细雨不须归”,有“三月桃花浪”,在江南、湘水一带还有三月的“迎梅雨”。粉红色的桃花瓣儿纷纷飘落,顺着溪水淌缓而下,两岸白色的柳花四扬,青绿的碧草如茵,虽说是“末春”、“暮春”、“晚春”,但三月的日暖风和,给人们带来身心的舒展。

《论语》中早有记载孔子“风乎舞雩”的愿望:三月里,换上春天的衣裳,和众友人一起在郊外的溪流中沐浴,在春风里载歌载舞。去舞雩台吹吹风,多么令人神往,所以人们也称三月为“雩风”,水边饮宴和郊外游春也逐渐成为三月三“上巳节”这天的流行。“三月三日天气新,长安水边多丽人”,白居易杜甫诗中的唐代仕女们在这天去长安城南曲江游玩踏青,逍遥自在;文人墨客则“群贤毕至,少长咸集”,在天朗气清的上巳日,坐在溪水边,曲水流觞,饮酒作诗,王羲之的书法绝品《兰亭序》就是在这天一气呵成的。

责任编辑 / 徐韵

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。