苦菜:坏草众人吃

标签: 草木庄园

王安石科考队

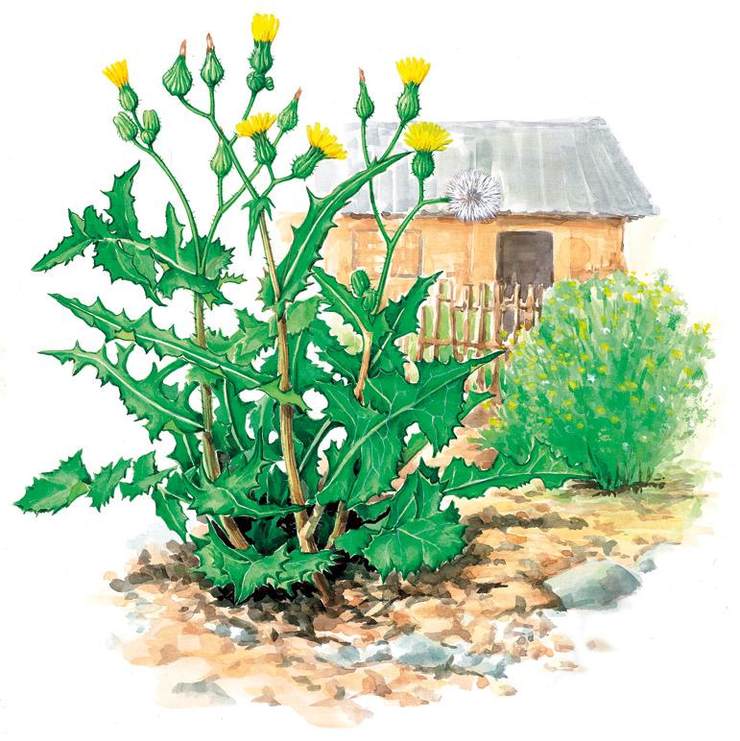

春日融融,刚刚泛起一片新绿的农田旁边,有位衣着朴素,甚至看起来有点邋遢的中年男子,时而蹲在田边摆弄野草,时而向路过的乡民请教。田间的农夫们无论如何也想不到,他便是大宋朝赫赫有名的宰相王安石。王安石的野外考察,只有一个目的:搞清楚民间吃的“苦菜”究竟生长在哪里。

至于外出科考的动机,则要从《诗经》说起。有人向王安石求教,问到了《唐风·采苓》中的诗句:“采苦采苦,首阳之下。人之为言,苟亦无与。”作为文学大师,王安石自然明白这句子是说:“采苦菜去,在首阳山脚下。这句话是谎话,姑且不要相信。”但是“去首阳山脚下采苦菜”,为什么就是谎话呢?后人纷纷注释,有人说苦菜生在半山腰,有人说苦菜生在田间,总之不在山脚下就是了。苦菜的问题激发了王安石近乎偏执的考证癖好,于是这位主张身体力行的宰相才会微服而出,到田间找苦菜,验证了“苦生于田”的说法。

野菜分善恶

比起那些埋头治学的书生文人,农夫们对苦菜就熟悉多了——春天的时候苦菜发芽,老幼病残就会集体出动,拎个小筐,把苦菜挖回去当作副食储备。吃苦菜的优良传统,要追溯到先秦时期,那时候田野间生有许多种野菜,其中味道甜美的上品,要上供达官贵人,比如荠菜;而味道苦涩的粗纤维植物,才是百姓们可以享用的食物,苦菜就是其中的代表。《诗经》中记载过一对穷苦夫妇的新婚誓言:“谁谓荼苦,其甘如荠,宴尔新昏,如兄如弟。”意思是说就算苦菜味道难以下咽,我吃在嘴里也像荠菜一样甜美,我们结婚后的生活要像亲兄弟一样彼此关爱。诗句中的“荼”,就是苦菜的文雅别名了。

苦菜和荠菜,从味道到价值,都显示出了鲜明的对立。于是文人们开始用这两种野菜作比喻,荼(苦菜)指小人,荠指君子,还创造了“荼荠”一词,指小人和君子,于是野菜被强行分出了善恶贵贱。普通百姓还是吃不起君子菜,苦菜依旧是最大众化的野菜,而那些君子们则按照《礼记》中的要求,用苦菜叶子把猪肉包裹起来腌制,以祛除肉的腥气。

责任编辑 / 王辰

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。