我爱粘土!

清华大学美术学院陶瓷艺术设计系

文章出自:博物 2004年第12期

据说这种泥还有保护皮肤的功效

电梯门一开,第一次来这里的我一下就确定自己是到了陶艺系——两只造型奇怪的陶瓷凳子不知是哪届同学的作品随意地放在大厅里,在两边走廊尽头的窗台上,数件烧好的或陶或瓷的抽象作品堆在一起,一个造型怪异的陶塑人形正傲视着窗外高架桥上停滞不前的车群……工业化与传统在这里对比得如此鲜明。继续用古人的方式,用双手与泥的接触来度过四年的大学生活是什么样的?让我们共同来看一看泥与人在这里如何交流。

“牛头”与“菊花”

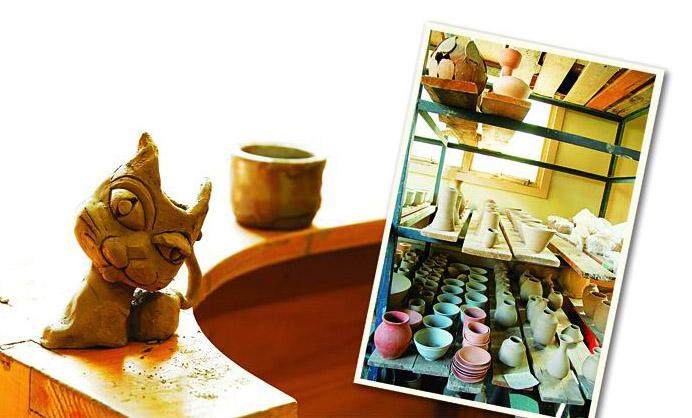

大三同学张宇桌上的小泥猫后来不小心掉到了地上,重回了大泥团老家。右图为同学们的作业。

“像古代人一样,我们每一个作品的最后呈现都要经过取土、和泥、拉坯、上釉、烧制等等工序,不过现在的土大多都是买回来的,我们的第一步就是和泥。”姜坤,陶艺系大三学生对我说。此时的他与他的11位同学正在陶艺教室里练习拉坯,一个个穿着围裙的忙碌身影在座位与放泥的桌子间的过道中穿梭。

墙上大而宽的架子上面摆满了未上色的瓶瓶罐罐,而老师下乡采风带回来的一只民间油壶是今天临摹的对象。每个人都在有条不紊地忙着,每个人的座位前都有一个被他们称为“轳辘”的转盘,转动与否及速度用脚踏板来控制。在里面另一间大教室里,大二刚刚开始接触陶泥的同学们则在练习最基础的和泥。

因为约好的老师临时有事出去了,我们就在教室里和大三的学生们直接聊起来。姜坤带我们来到一个大而厚实的桌子前,向我们展示他的和泥技术!一大块看起来至少有20斤重的湿泥在他手中变得温柔而驯服。“你看,这像不像一个牛头?”姜坤问我。嗯,的确像,他把大泥块用力揉一下,转一个面,两边看起来就像牛角和牛眼睛一样,而且这块泥的体积也与真牛头体积有一拼,这个“牛头揉”的叫法非常形象,而且还是一只温顺的牛。对面桌上也在奋力揉泥的王利民和杨秋末在用另一种更秀气的方式对付着相对小点儿的泥团——这就是“菊花揉”了,更像两只旋转的泥螺。

责任编辑 / 张迪

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。