天气预报的诞生

全世界最大的情报网

每个气象局都是一个“情报中心”,无数经验丰富的行家使用最高科技的设备兢兢业业地完成收集情报、分析情报的工作。气象系统铺开一张覆盖整个地球的巨网,天上有卫星、飞机,地面有雷达,高山上有自动观测站,海面有观测浮标、观测船。气象专家的情报网比任何国家的情报机构都要庞大、复杂,他们的工作关系重大,因为不论在哪个年代,在气象灾害中死亡和遭受损失的人都要比战争中的多很多。气象预报的第一步就是收集各地气象资料,资料来源广泛,可谓上天入地。

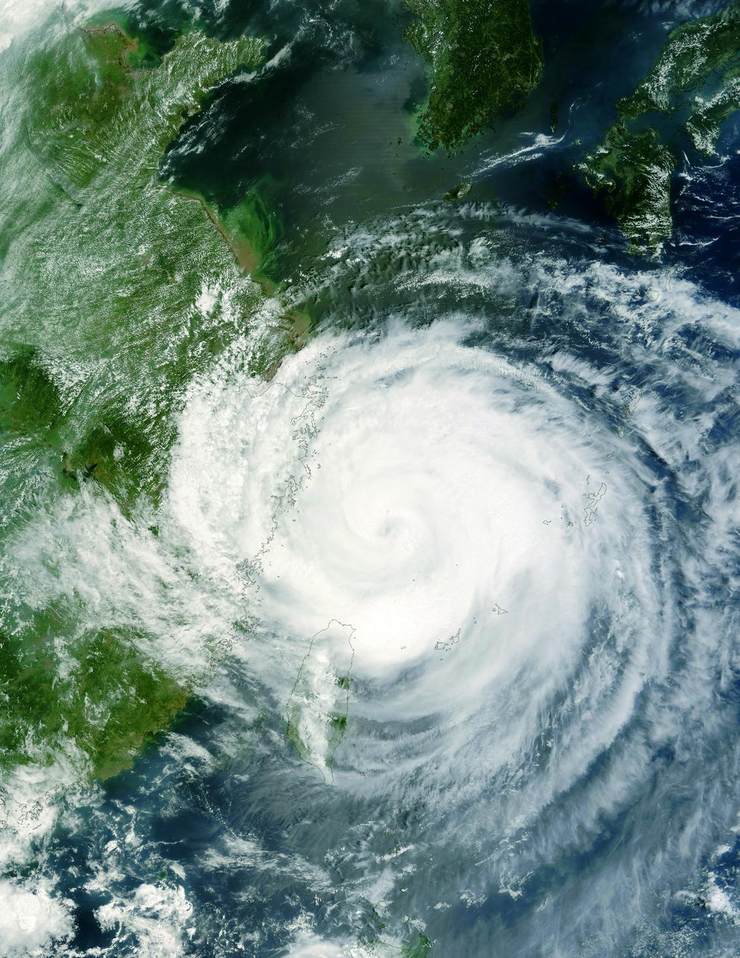

台风来了!

在卫星的电眼下,台风巨大的气旋一览无余,它正在从台湾岛以北的海域向西移动,很快就就要在浙江沿海登陆了!

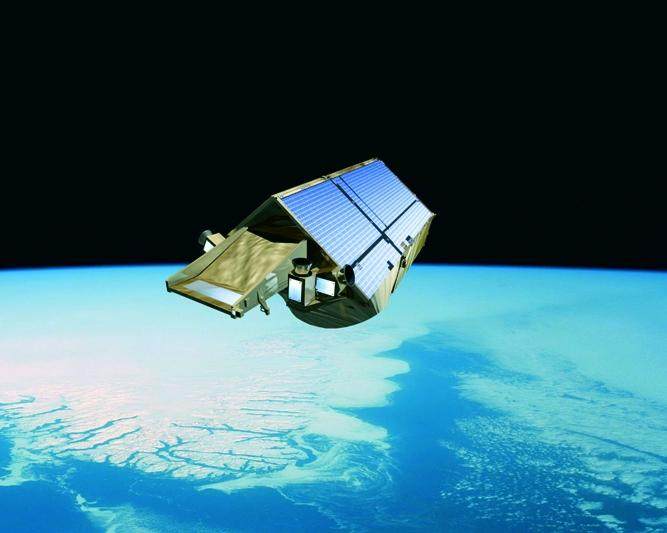

看似空无一物的天空中,其实有无数双“眼睛”在紧紧盯着地球呢,它们就是气象卫星。它们把记录下的资料传回地面上的基地,有它的帮助,就可以直接看到台风从太平洋上一步步逼近大陆、冷气流从西伯利亚汹汹而来、被沙尘暴染成黄色的云从西北席卷大地。现在世界上比较发达的国家都有自己的气象卫星,我国的风云6号在国际上处于比较先进的水平。

在地面、在太空毕竟离云有距离,气象观测飞机直接钻到云层深处,可谓“打入敌人内部”。观测飞机记录的是大气中各项数据的最直接资料,对预报未来天气和其他气象、气候研究方面都有巨大作用。气象专家除了派出自己的专职飞机,还与民航合作,现在一些普通的民用客机上也装有测量装置,它们在搭载旅客的同时也为气象部门提供帮助。

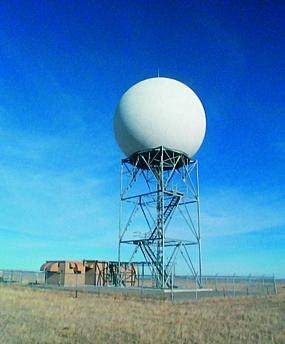

雷达是监测云、雨的好手。在气象领域,雷达是非常重要的信息源。专门的气象雷达向天空发射特定频率的电磁波脉冲,如果波在空中遇到了阻碍——通常是云、雨,有时也会是冰雹,就会被反射回来。雷达的接受器接到反射信号后,由计算机系统绘制出一张天空中云的“地图”,这张图会清楚地显示出哪里有可能造成暴雨的“危险”雨云。雷达的特点是能及时、准确地观测天空现状——东边5公里外有片云彩马上就要下雨了,出门别忘带伞啊!

气象观测最基本的方法就是在地面上用一些特定的仪器观测众多气象要素。气象站的典型外貌就是高高的风速测量仪,还有白色的百叶箱。气象站日常需要观测的项目很多,包括天空云量、能见度、气压、空气的温度和湿度、风力和风向、降水量、日照、蒸发量、浅层地温、深层地温等等,数据对预测天气和科学研究都很重要。随着技术发展,高山、严寒的地方还建立了无人的自动观测站。

在茫茫大海上谁来测量气象资料?大洋上也有气象学家的“眼线”——海面气象观测船和自动观测浮标。观测船定时在特定的海域航行、测量数据。自动浮标则能在远离海岸或条件特别恶劣的地方工作,它内部的仪器能自动观测数据,并把数据发送给气象中心。即使再大的风浪,海中的浮标们也能忠诚地完成工作。

我们来说说明天的天气吧!

国家气象中心是天气预报的“大本营”,我们每天所看到、听到的天气预报几乎都和这里有关。大气系统的变化非常复杂,难以预测,所以才会有“蝴蝶效应”之说(一只蝴蝶扇动一下翅膀,引起太平洋对岸的风暴)。我国速度最快的计算机就在中国气象局,用于气象、气候数据的处理和计算。现在的天气预报是气象学家根据高科技手段测出的数据和自己的经验,综合判断得出的结论。

全国气象会商电视会议

每天早晨8点,全国各省的气象台负责人一起召开会议,汇报各省的观测资料和预报。各省气象台的负责人当然不用真的聚到位于北京的中国气象局里来,召开的是“网络电视会议”。电视会议有点像“视频聊天”,各省气象台都有一台带摄像头的电脑通过网络参加会议。

责任编辑 / 刘莹

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。