野菜兴衰录

标签: 草木庄园

阳春时节,江南的风变得柔软,冻结了一冬的土地褪去枯黄,重新披上了嫩绿。享受春光的人群之中,间或有一两个人,手持铁铲,拎三两只塑料袋,目光游移于绿草之间——又一场挖掘野菜的战役即将打响。在手持铁铲的挖掘者背后不远处,另一双年轻的眼睛也在注视着草丛里的勃勃生机——正是这个年轻人在网络上对于野菜的留言,促成了我们此次寻访野菜的旅程,他说:“看着野菜我行我素地茁壮生长,看着它们间或开出的一两朵小花,就像看着一枚枚闪亮的功勋奖章,就像看着一部三千年来不可磨灭的荣辱兴衰史。”

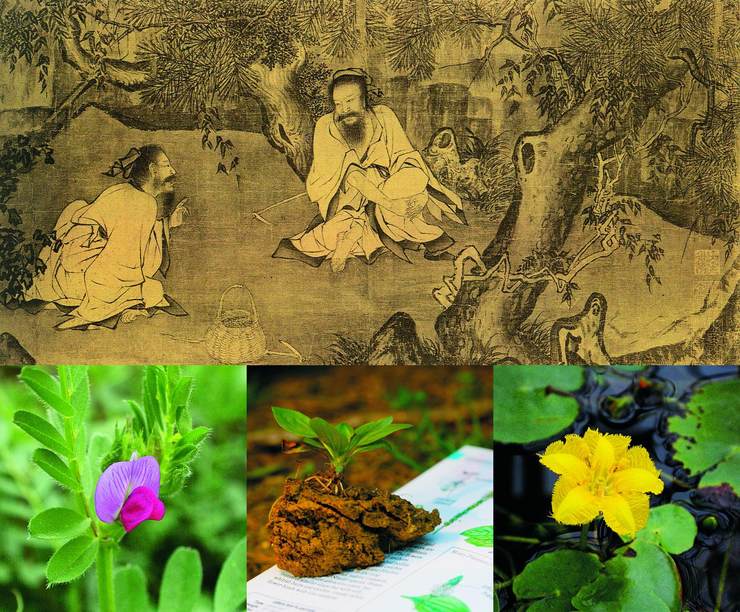

“采采,薄言采之;采采,薄言有之。”“”指的是车前草(下图二),在如今,车前依旧保持着“药用植物”的头衔,却不再混迹于野菜的队伍之中。

《关雎》中所说的“荇菜”就是如今的菜(下图三),属于龙胆科植物,如今再没有人把它当作野菜采摘,只有在河湾、池塘中,菜依然静静绽放着先秦时代被浅吟低唱的黄色花朵。

花草间的简单生活

为了寻觅野菜的踪迹,我们驱车来到南京市郊。尚未耕作的田埂之间,悠闲的耕牛不紧不慢地低头咀嚼着;嫩草、野菜,甚至毒草,在耕牛的嘴里变得一视同仁。这番景象,在我脑海中却只留下了一句话语:对于动物而言,世上本没有野菜。

人类又何尝不是动物?野菜又何尝不是和那些“家菜”被一视同仁地看待呢?

尽管相传自神农尝草之日起,有药用与食用价值的植物就成为了重点栽培的对象,但直至先秦,由于耕作能力的限制,蔬菜作为副食,始终没能占据农业栽培的主流,采摘之风依旧盛行。“参差荇菜,左右采之。”即便未曾熟读《诗经》,多数人也对这句诗歌有所耳闻,诗中描绘的民风,正是野菜与当时人类生活巧妙结合的写照。

责任编辑 / 王辰

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。