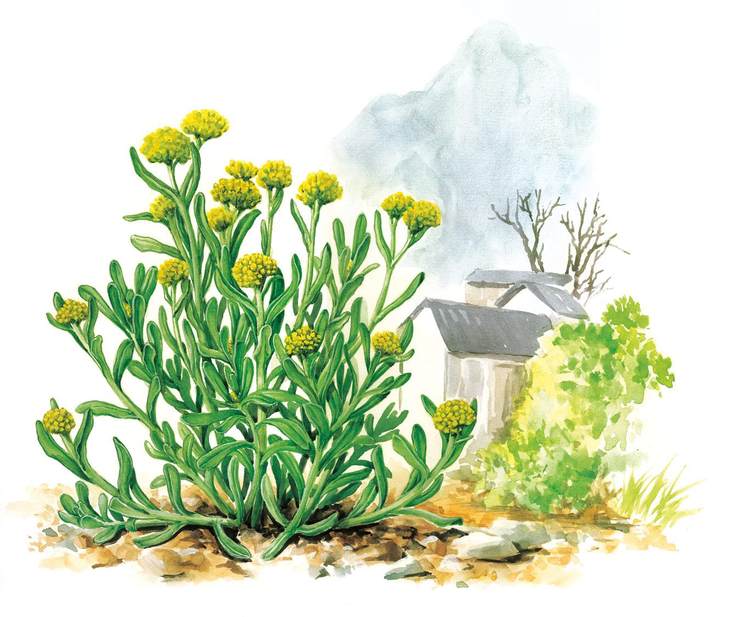

鼠麴草

人食清明粑 虫饮蚍蜉酒

标签: 草木庄园

麴,读音“屈”,意为酒曲。鼠麴草又名清明菜、白头草、佛耳草,生于我国华北以南大部分省区,常见于路旁、田野、草丛中。茎叶入药,具镇咳祛痰之效,也是民间治疗溃疡、创伤最常用的草药之一。嫩叶可食用,汁液也可用来制作各种传统食品。

宋徽宗遗恨

北宋的亡国之君宋徽宗,被金人的军队押解着缓缓北行。队伍停靠在路边休息的时候,宋徽宗忽一低头,看到了路边刚刚破土不久的小草—这株小草的叶片毛茸茸的,仿佛戴了银狐裘的披肩。徽宗见了这草,勾起心中无限往事,因而向被虏的臣子们问起日期节气,臣子答道,眼下即将到寒食节了。触景伤情,宋徽宗为这小草作了一首心酸苦楚的短诗,曰:“茸母初生认禁烟,无家对景倍凄然。帝城春色谁为主,遥指乡关涕泪连。”

诗中的“茸母”大名叫做鼠麴草,也就是宋徽宗所见到的小草了。因为叶片上生有茂密的白色茸毛,民间以为,这草是“万茸之母”。北宋故都汴京民间,每逢春日,人们便会采集这种草的嫩芽食用,已成寒食、清明时节的风俗。宋徽宗感叹“茸母初生认禁烟”,说的就是鼠麴草在寒食节生出嫩芽(寒食节禁止烧火,也就没有炊烟,所以诗中称之为“禁烟”)。至于堂堂皇帝为什么认识鼠麴草,又为什么对民间风俗这般了解,那是因为宋徽宗尚未继位、身为亲王的时候,经常微服光临青楼歌馆,从青楼女子那里听来了诸般民间风物。如此的昏庸之人,落得“无家对景倍凄然”这般下场,也可谓咎由自取。最终宋徽宗被囚禁于五国城(今黑龙江伊兰),那里草木皆与汴京不同,他竟是连再见“茸母”这种野草的机会也没有了。

龙舌饼与清明粑

李时珍在《本草纲目》中称,鼠麴草之所以得名,“鼠”字是因为它的叶片从形状到毛茸茸的特征,都和老鼠的耳朵相似,因此这种草还有个别名叫“鼠耳”;至于“麴”,本意就是用粮食酿酒时所用的酒曲,鼠麴草花的黄色和酒曲类似,所以民间干脆也把这种植物称为“米麴”。总之,鼠麴草从命名开始,就和餐饮有所关联。

南北朝时期,在荆楚地区流行一种鼠麴草的吃法:在阴历三月三日,采集鼠麴草捣出汁液,混合蜂蜜后用来制作米饼,名为“龙舌饼”,吃后可防治流行疫病。而各地流行更为广泛的做法是,清明前后采摘鼠麴草,称之为“清明草”,用它的汁液混入糯米制作糍粑,可将糍粑染为绿色,名“清明粑”—这种吃法至今尤存。唐人段成式则称,非但清明前后人类喜食鼠麴草,连蛰伏初醒的虫子也对这草感兴趣,鼠麴草叶片茸毛上的甘露,就是虫子饮用的琼浆玉液,名为“蚍蜉酒”。

责任编辑 / 王辰

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。