梁山泊

北方泽国的前世今生

“宛子城中藏虎豹,蓼儿洼内聚蛟龙”,这是中国四大名着之《水浒传》的开头语。“蓼儿洼”和“宛子城”便是小说中梁山好汉杀富济贫、替天行道的根据地—“水泊梁山”。

“水泊梁山”是一对山水组合。山是由青龙山、凤凰山等大小十余座山峰组成,三面环水。它本名“良山”,属西汉时期梁孝王的封地,其上有一座碗形堡垒,取谐音唤作“宛子城”。梁孝王在此围猎时,不幸中暑暴毙,葬于山坡北麓,遂易名“梁山”。如今,在梁山小梁峰阳坡的松林中,仍留有梁孝王墓碑。而这汪大水早在上古时期便出现了,只不过随着时代变迁,它有着不同的名字:蓼儿洼、大野泽、东平湖其中最出名的自然是“梁山泊”,这还要拜施耐庵的《水浒传》所赐。

《水浒传》中描写的梁山泊,方圆800余里,河道纵横,水势浩渺。一百单八位好汉正是凭借这“险山恶水”啸聚山林,杀富济贫,又屡败官军的。然而千百年后,沧海变桑田的神话却在这里上演。

“水浒”式梁山

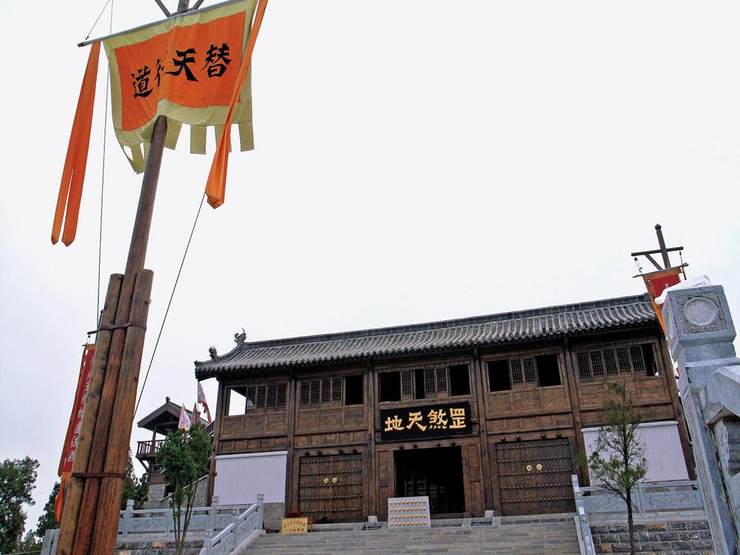

一部《水浒传》让梁山泊声名大噪,因为《水浒传》太有名了,很多人慕名而来,就是为见见那传说中的忠义堂、那杆“替天行道”的杏黄大旗。然而,如果你真的来了,会发现《水浒传》只是梁山泊故事里的一部分,这汪大水里的故事远比小说丰富许多。

一部《水浒传》让梁山泊声名大噪,因为《水浒传》太有名了,很多人慕名而来,就是为见见那传说中的忠义堂、那杆“替天行道”的杏黄大旗。然而,如果你真的来了,会发现《水浒传》只是梁山泊故事里的一部分,这汪大水里的故事远比小说丰富许多。

千百年后,作风依旧

如今,尽管梁山泊早已不复当年大野泽那般壮阔,但它仍像当年的那个天然泄洪区一样,湖面面积大小,完全由水量来决定。水量大时,仍能达到“山排巨浪,水接遥天”的规模;而在枯水期,则露出片片滩涂,只有丛丛芦苇随风飘摇。传说梁山泊水军第三次大败高俅时,就是“有组织、有预谋”地集结在湿地芦苇丛中,俘获了大批逃上岸的官军。

如今,尽管梁山泊早已不复当年大野泽那般壮阔,但它仍像当年的那个天然泄洪区一样,湖面面积大小,完全由水量来决定。水量大时,仍能达到“山排巨浪,水接遥天”的规模;而在枯水期,则露出片片滩涂,只有丛丛芦苇随风飘摇。传说梁山泊水军第三次大败高俅时,就是“有组织、有预谋”地集结在湿地芦苇丛中,俘获了大批逃上岸的官军。

上古天然泄洪区

浦巷千丝直,平湖坠镜清。

责任编辑 / 郭亦城

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。