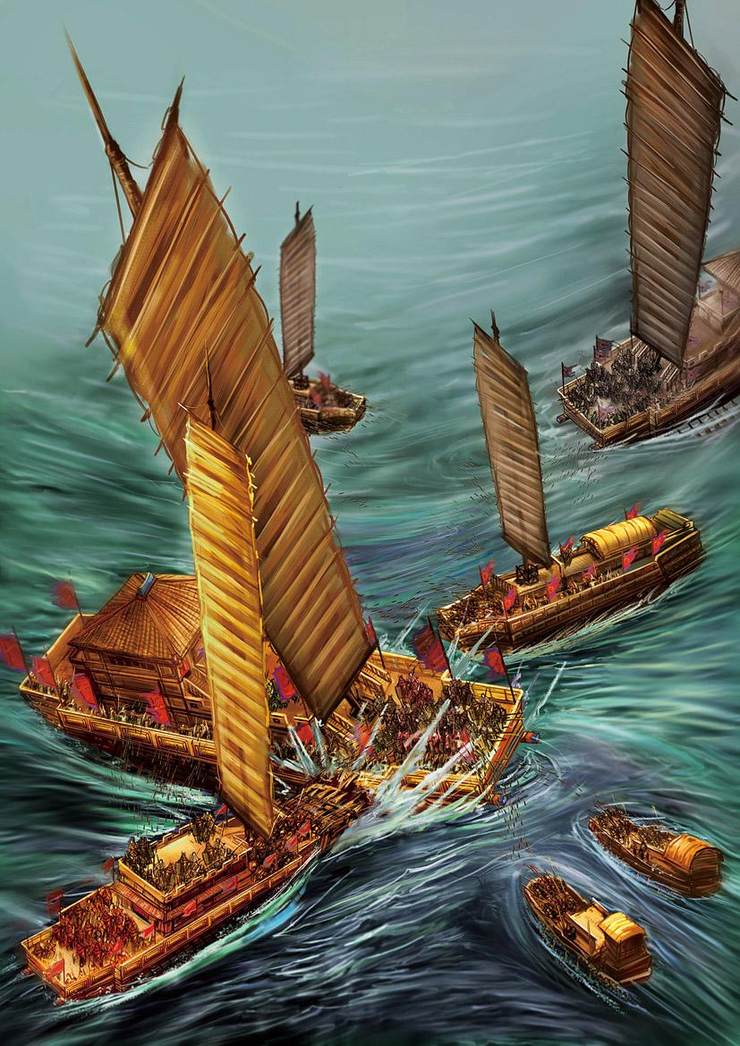

在赤壁兴风作浪

三国时代的水战与舰船

标签: 古史传说

江西九江,古称浔阳,曾是两汉时重要的水师基地之一。这些水军操练之地,位于湖泽丰富的长江中下游,它们后来大都被孙吴纳入势力范围,造就了天下无敌的吴军水师。孙策挥师吞并江东六郡,就是仰赖强大水上武装;后来,孙权还训练出胜任远海作战的部队,甚至派一万远征军跨海攻打台湾岛。

两千年前那个寒风凛冽的冬天,曹军南下的舰队在长江上集结;而孙刘联军的水师,亦在对面赤壁的险崖前,布好了堂堂之阵本是一场火星撞地球式的大战,却被一把火,烧得曹军望风而逃。你也许会说,是曹操听信了庞统的馊主意,将战船用铁链锁在一起,才葬送了百万雄师—别忙着下结论,我们不妨先回到烽火连天的三国时代,看看那时候的战船应该是怎样作战的。

大船“吃”小船的游戏

谁也没法否认,在冷兵器主宰沙场的岁月里,战船个体间的“肉搏”决定了一场水战的结果—己方船只高速冲向敌舟,破坏舷侧、长楫、舱室这些要害部位,使对方沉没。“相扑”战法源远流长,春秋年间吴越争霸,两国的舰船作战,就是如此这般你来我往,较量“铁头功”。

狭路相逢,大半都是大船掀翻小艇,坚船撞沉陋舟。一句话,大型船舰在这种战术背景中具有绝对优势。据说,三国时造船技术最先进的孙吴,就拥有上层建筑达五层的巨船“飞云”、“盖海”,还有一艘名为“大舡”的巨无霸,上面建有宫殿,可载三千人。这样的巨舰真的存在的话,那简直就是一座所向披靡的“人工岛”了!

我们此时会发现,船舰首尾相连,不仅可以减小风浪颠簸,使不善舟楫的北方兵士迅速适应水战。从更为实用的考虑上看,众多小舰变成大舰,也能让装备水平上一个档次。其实,这也不是庞统的专利发明,早在西周时代,就有双船并联的“方舟”、四船并联的“维舟”,甚至N船并联的“造舟”出现。用一部分机动能力的损失,换来战船冲撞威力的成倍增长,这在曹操看来,确是笔划算的买卖。

责任编辑 / 萧潇

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。