指挥看不见的乐队

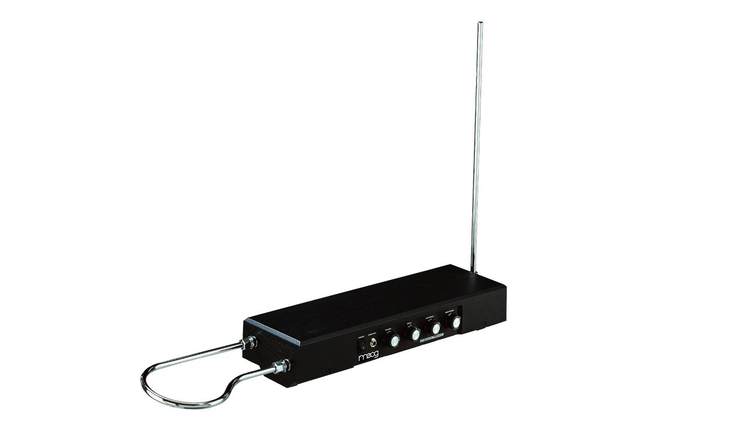

电子乐器的鼻祖——瑟丽明

捕捉空气中的旋律

你连碰都不用碰它,音乐就随着你的手指舞动响起来了——可别被这东西充满魔幻味道的出场所吓倒,它诞生的日期,远远早过电吉他、电子鼓这些我们耳熟能详的电子乐器,它是科学家将电流转换成声音信号最早的尝试之一。20世纪20年代,前苏联物理学家,同时也是大提琴演奏家瑟丽明(Theremin)教授发明了这个神奇的玩意,并用自己的名字给它命名。彼时还没有哪样乐器,可以像“瑟丽明”一样,这么成功地将电流转换成声音,连大名鼎鼎的爱因斯坦都对这项发明啧啧称奇。

电波这样

被我们听见

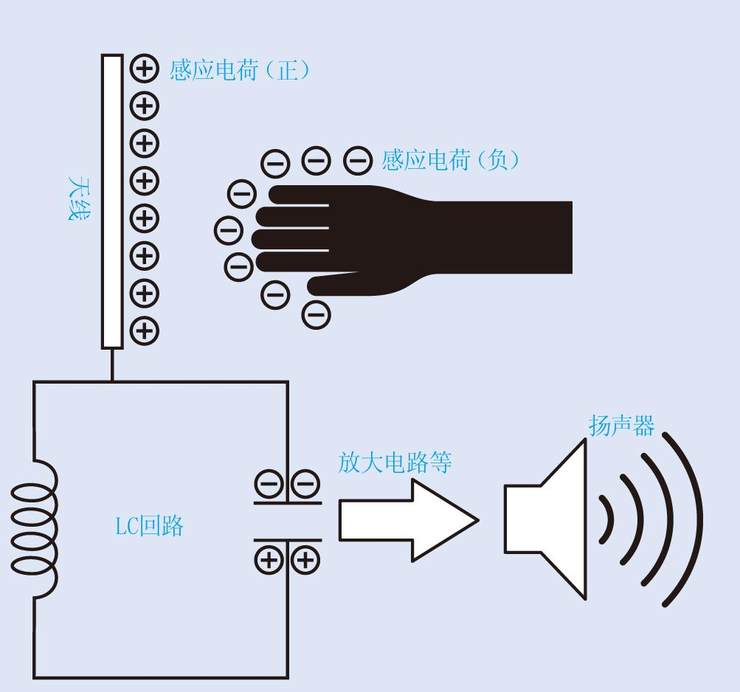

看似不可思议的“瑟丽明”原理非常简单:“核心技术”其实就是最基础的电磁振荡电路——LC回路。简单来说,这是一个电阻和电容组成的闭合回路。说到这你一定想到了:电磁振荡将在LC回路中产生周期性变化的交变电流,它是一种“波”。而声音的本质是什么?当然也是一种“波”。

我们知道,与闭合回路连接的导体,可以看作它与无限远处的大地组成了一个“电容”,而演奏者的手(当然是导体啦)与“瑟丽明”的天线(它与一个闭合的LC回路连接着)之间,同样形成一个电容。当人手做出细微的动作时,整个回路中的电容就发生了改变,而振荡的频率也就跟着改变了,再经过一系列电子线路的放大,最后由扬声器放出声音也就有了抑扬顿挫的变化。

还记得奥运会闭幕式上“伦敦8分钟”吗?具有伦敦风情的双层大巴幻化成一座小舞台,歌唱家和吉他手被托举着升上半空。电吉他发出的轰鸣,时而婉转低回,时而声如裂帛……这些千变万化的音色,都是原声乐器所远远不能及的。

无论是电吉他,还是其他形形色色的电声乐器,它们所采用的电学原理,和古老的“瑟丽明”几乎一样。没有百年前革命性的发明,今天的我们也就欣赏不到鸟巢中这场精彩演出。供图/CFP

恐怖片的

“过气宠儿”

其实,“瑟丽明”也还算不得是科学家将电讯号转化成声音的最早尝试。早在1897年,美国人就发明了“电传风琴(Telharmonium)”,它虽然也可以创造出与原声乐器迥然不同的声音,但是这东西重达7吨,体积和一辆公交车差不多大,所以自然被小巧实用的“瑟丽明”抢了风头。20世纪40~50年代,在大量好莱坞恐怖片中,我们常能听到那种悠扬中伴着凄厉的背景音乐,这些带有时代特色的电影配乐,就是出自“瑟丽明”特点鲜明的“歌喉”。

责任编辑 / 萧潇

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。