八月

秋高潮弄桂香飘

标签:

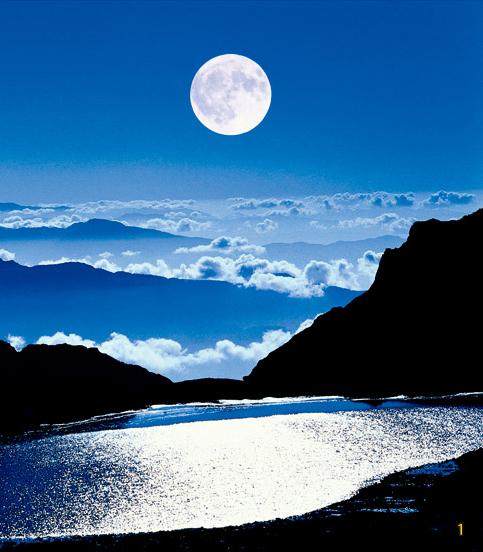

半庭秋露,一行新雁,满轮团月;葡萄风,豆花雨,似海潮——农历八月是个耐人寻味的月份。八月露水降,雁南飞;古人形容八月吹在葡萄叶上的风为葡萄风,把八月豆子开花时下的雨叫做豆花雨,不知不觉秋至八月,又是一番景象。

按照“孟、仲、季”的排行方法,八月因序在中间,当为“仲秋”,又称八月为“正秋”、“秋半”、“中秋”。八月和月亮有着深厚的渊源,从北宋开始,每年八月十五正式被定为“中秋节”,在这“海上生明月,天涯共此时”的时刻,人们赏月、拜月、玩灯,吃象征团圆的月饼。在江南,更有着中秋时节赏满月华、观钱江潮的风俗。据《武林旧事》记载,南宋人尤好观潮,但见潮水奔腾而至,怒涛霜雪,弄潮者“乘骑、弄旗、标枪、舞刀”于水面上,如履平地,真可谓“弄潮儿向涛头立,手把红旗旗不湿”。

东南形盛,在八月中秋这天表现得淋漓尽致,与观潮同样引人入胜的是月中寻桂。八月桂花遍地开,独占三秋,李清照把桂花定为“花中第一流”,“画栏开处冠中秋”,八月称“桂月”和“桂秋”,理所当然。而“寻桂”与八月更是有着千丝万缕的联系。白居易诗中写的便是中秋之夜,“江南忆,最忆是杭州。山寺月中寻桂子,郡亭枕上看潮头。何日更重游?”彼时杭州灵隐寺老桂树上桂子掉落,豆大珠圆,其繁如雨,人们月下赏桂、寻桂,得几分雅趣,添几缕桂香。明清时期,三年一度的秋闱,即科举考试中的乡试正是在八月中举行。放榜之时,桂花香飘万里,于是称之放“桂榜”,“寻桂”和“折桂”的雅事,也都被寄予了金榜提名的希望。

不论是金榜提名,还是稻粱丰收,人们眼中的八月充盈着收获的喜悦。《国风·豳风·七月》早有记载:“八月其获”、“八月断壶”、“八月剥枣”,说的就是八月蔬果都已成熟,于是人们把八月称为“获月”和“枣月”。在汉代,无论官方还是民间,祭祀土地神的“秋社”,在八月秋收后的某天进行。报答土地赐予的丰收,还是选在这一天最为合情合理。

责任编辑 / 徐韵

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。