半夏:毒物除湿,羊眼降妖

标签: 草木庄园

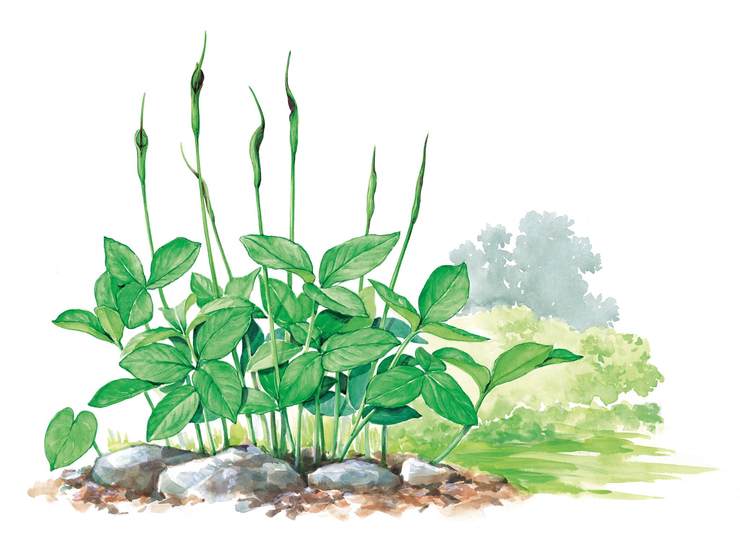

又名三叶半夏、三步跳、老鸦眼,生于我国南北大部分省区,常见于草坡、荒地、田边。半夏块茎有毒,可入药,具除湿化痰之效,但需炮制后方可使用,由于耐干旱、易存活、具有一定经济价值,有时果园、苗圃中会将半夏与树木间种。

家庭和谐测试

在北宋才子佳人相继涌现的时期,能够和苏东坡兄弟齐名、并称“二苏三孔”之一的孔平仲,以他所崇尚的古诗叙事体,记载了一则半夏引发骚乱:一家人收到了朋友寄来的半夏,本是寄给老父亲的礼品,却成了家中子女们的觊觎对象。长子在厅里正襟危坐,一边呵斥弟妹们不可哄抢,一边思量如何将半夏据为己有;次女则出其不意,钻过大哥的腋下空当,一把将半夏抢走了大半;小女刚刚会走路,但专属奶妈却打着她的名义,也凑上来争抢。

哄抢之后,将半夏吃下不久,这些子女们就受到了应有的惩治。“须臾被辛螫,弃余不复藏。竞以手扪舌,啼噪满中堂。”他们的口腔和喉咙火烧火燎,只得争相尝试呕吐。此刻老父亲才终于露面,并告知这些不知谦让的子女们,快去吃些生姜解毒。以半夏为礼物,测试家庭的和谐程度,若是闹了笑话,还要被写到诗歌里头——孔平仲正是用如此“阴损”的招数,来告诫人们要恪守兄友弟恭、长幼有序的儒家正统规矩。

季节错乱论

在药铺里,半夏是味除湿祛痰的草药,在平原和丘陵地带,半夏是种春夏之交常见的野草。作为植物而言,半夏的名字理应和夏季有关,早在西汉,《礼记》中就有记载说:“五月半夏生。”从此人们顺理成章地认定,阴历五月乃夏季之半,将这五月萌发的植物命名为半夏可谓名副其实。然而此后,越来越多的本草学家一边引用着《礼记》中的话,一边标注说,二三月间半夏发芽。北宋的博物学家苏颂,经过一番实地考察,在《名医别录》中写下了,半夏“五月八月采根”。自此之后,陆续有人尝试着重新诠释半夏的名字——这种植物并非五月发芽,而是到夏季过半的时候,最适宜采集地下的块茎。

羊眼降鬼魅

半夏的块茎入药,以形状浑圆、色泽洁白为最佳,由此之故,半夏也有个源自块茎外形的别名叫“羊眼”。新鲜半夏有毒,入药时需用生姜、石灰等物依法炮制,才能祛除毒性。李时珍称,炮制半夏,应以汤浸泡七日,并以姜汁相佐,也可将半夏研磨成粉,和以姜汁作饼,名为半夏饼。

责任编辑 / 王辰

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。