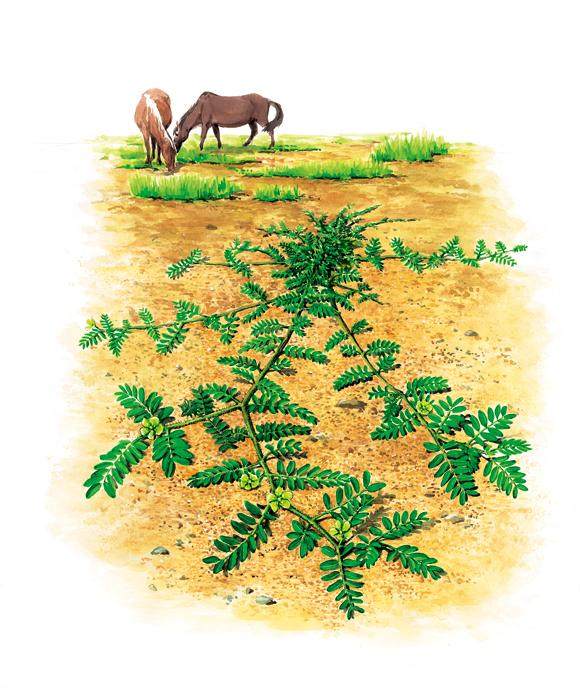

蒺藜

旱地之刺挡骑兵

标签: 草木庄园

诸葛亮的遗迹

诸葛亮真的死了?魏国都督司马懿心中半是兴奋,半是感伤。蜀国日渐衰落,全靠诸葛亮鞠躬尽瘁,才勉力维持起三国鼎立的局面,对于司马懿而言,这位只手撑天的蜀汉丞相,是平生最大、也是最值得敬畏的对手。如今诸葛亮操劳过度,死于蜀魏交兵的边疆,蜀国兵将烧营而走,这个时候出兵追袭,趁势夺城略地,正可谓天赐的时机。

在《三国演义》的小说中,司马懿中了诸葛亮死前布置的伏兵之计,仓皇逃窜,而实际上,据《晋书》记载,阻碍司马懿进军的,并非蜀国伏兵,而是道路上遍布的野草。打先锋的骑兵来报,道路上的野草果实多刺,坚硬锋利,人踩伤人,马踏伤马,队伍难以前行。最终司马懿还是想出了计策,找来两千军人,穿质地松软的平底木鞋为前队,多刺的果实如钉子般扎在木鞋上,大多随木鞋被带走,于是大军得进。但时间耽搁了不少,蜀兵已全身而退,司马懿不禁感叹,诸葛亮真天人也,不在此处伏兵,却用野草争取了撤退的时间。

刺球仿生学

阻碍司马懿进军的野草就是蒺藜了,它的果实带有形如长矛的锋利尖刺,会对战马造成很大的伤害。古时两军交锋,限制住骑兵的冲击相当重要,于是人们依据蒺藜的形状,铸铁打造出了铁蒺藜,将它们散布在军营周围,用来防止敌军的骑兵。王维在《老将行》诗中写道:“汉兵奋迅如霹雳,虏骑崩腾畏蒺藜。”王维所在的唐朝,铁蒺藜早已经是兵家必备之物了。

古人认为蒺藜生于西北,长安城是蒺藜最多的城市,为了防止蒺藜扎脚,长安的百姓们大都穿着厚底木鞋上街,这种特殊的鞋传至日本,演化成了木屐。蒺藜古名为“茨”,李时珍称:“蒺,疾也;藜,利也;茨,刺也。其刺伤人,甚疾而利也。”意思是说,蒺藜之刺伤人,迅速而锋利。蒺藜还有“屈人”、“止行”等别称,民间俗称“蒺藜狗子”,都源于刺可伤人之故。

责任编辑 / 王辰

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。