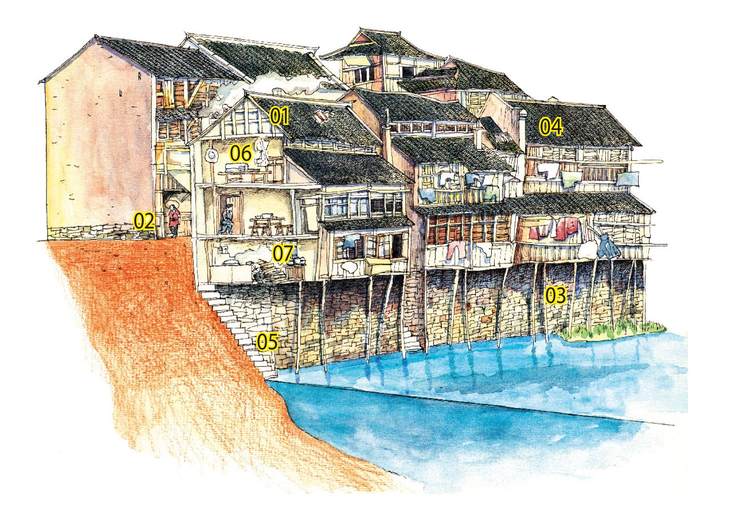

湘西吊脚楼

山坡水边的“危楼”

标签: 建筑文明

吊脚楼通常建在山坡或者水边,除了房屋主要区域的宅基地以外,在房屋的后面或两侧可以挑出一部分地板,下面用木柱支撑,形成架空的楼阁。这种营造方法的目的是让建筑内部可以获得更多的使用空间,同时又不占据可耕土地。也就是在有限的宅基地上,修建更大的房屋。真正有“吊脚”的楼,其实是湘西民居附属的部分,因为具有当地特色,吊脚楼成为整座房子的代名词。

支撑柱斜插入墙壁或者立在水中,纤细又歪斜的支柱与上部沉重的建筑形成鲜明对比,让看到的人无不心惊肉跳,感觉楼面要倒塌下来。其实这种结构相当坚固,可谓有惊无险。在临河的岸边,连排的吊脚楼被细密的支柱网支撑在半空中,远远望去,蔚为壮观。

01 穿斗式构架

吊脚楼整体多采用“穿斗式”构架,没有梁,直接用柱子支撑椽子,撑起屋顶。这样可以用较少的材料建造较大的房屋,而且其网状的构造也很牢固。

02 街巷

在吊脚楼的另一面,是弯曲幽静的街巷。街道两旁往往是成排的店铺,铺面大小不一,大的占据三开间的宽度,小的只有一开间,但进深都很长。

责任编辑 / 童晓岽

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。