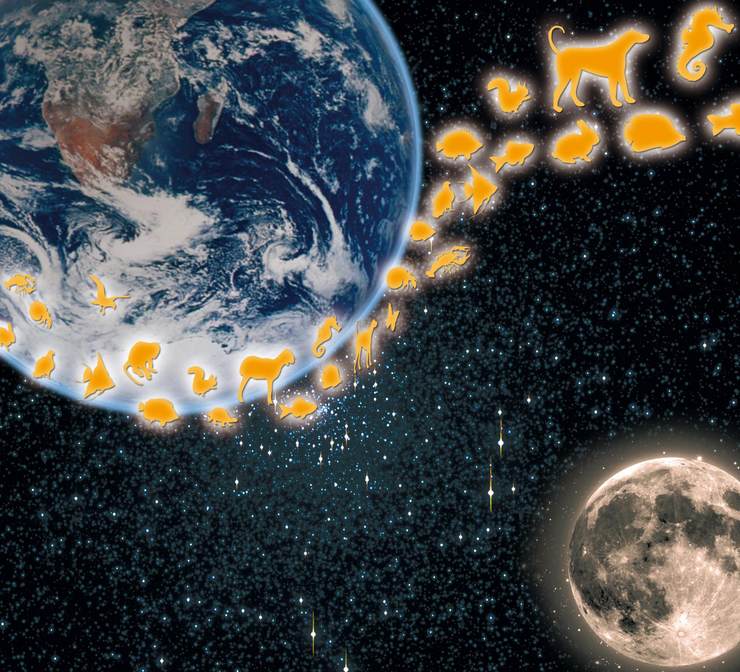

太空生存初体验

动物航天员X档案

莱卡——太空第一“人”

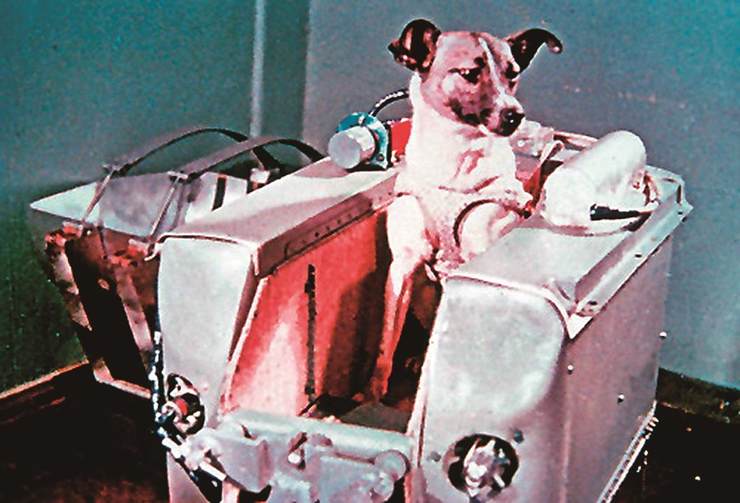

上世纪60年代,莫斯科的街头一景是流浪狗,它们在街区间奔来跑去,过着挨饿受冻、居无定所的生活。其中有一条3岁大的混血雌犬,它不是什么名贵品种,个头也很小,谁也不会料到,几个月之后这条不起眼的小狗将经受严格的训练,并作为第一个真正进行地球轨道飞行的动物而被载入史册。

后来人们给这条小狗起了一个名字——“莱卡”,还亲昵地称它“小虫”、“柠檬”。莱卡不到6公斤,适合在狭小的火箭头锥和卫星中居住。身为流浪狗的它同时非常适应恶劣的环境。经过各项身体检查,莱卡和其他一些狗被前苏联的载人航天研究机构录取了,等待它们的是更严格的训练和进一步的选拔。

莱卡和人造地球卫星

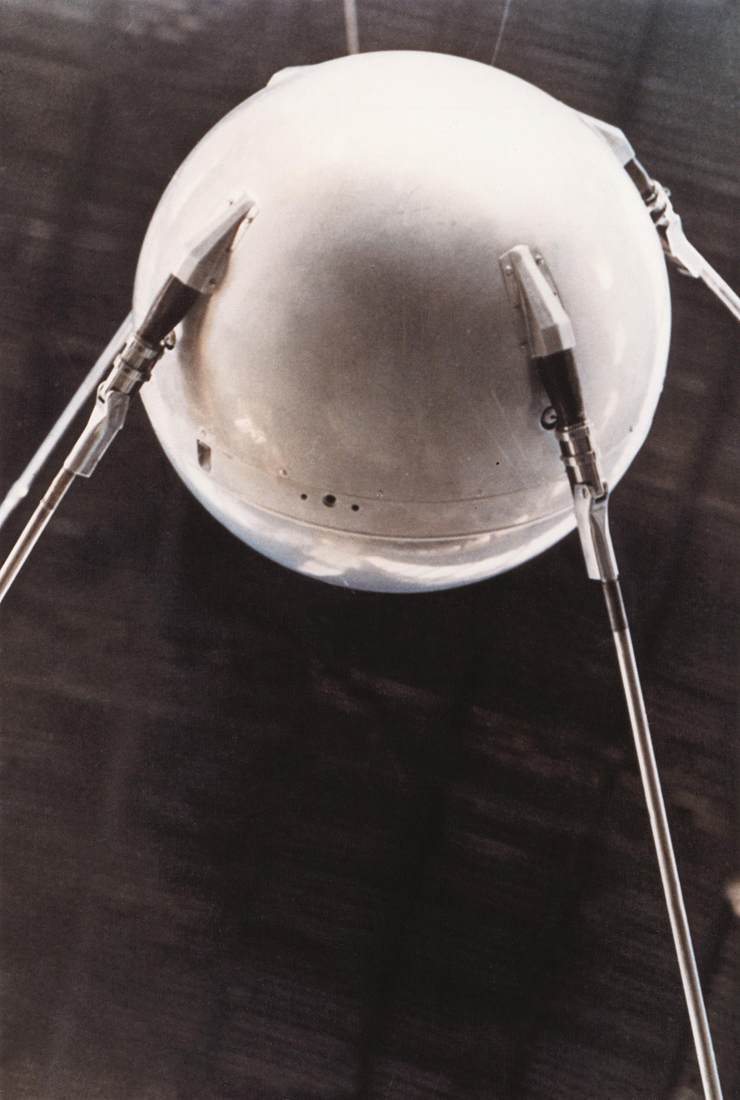

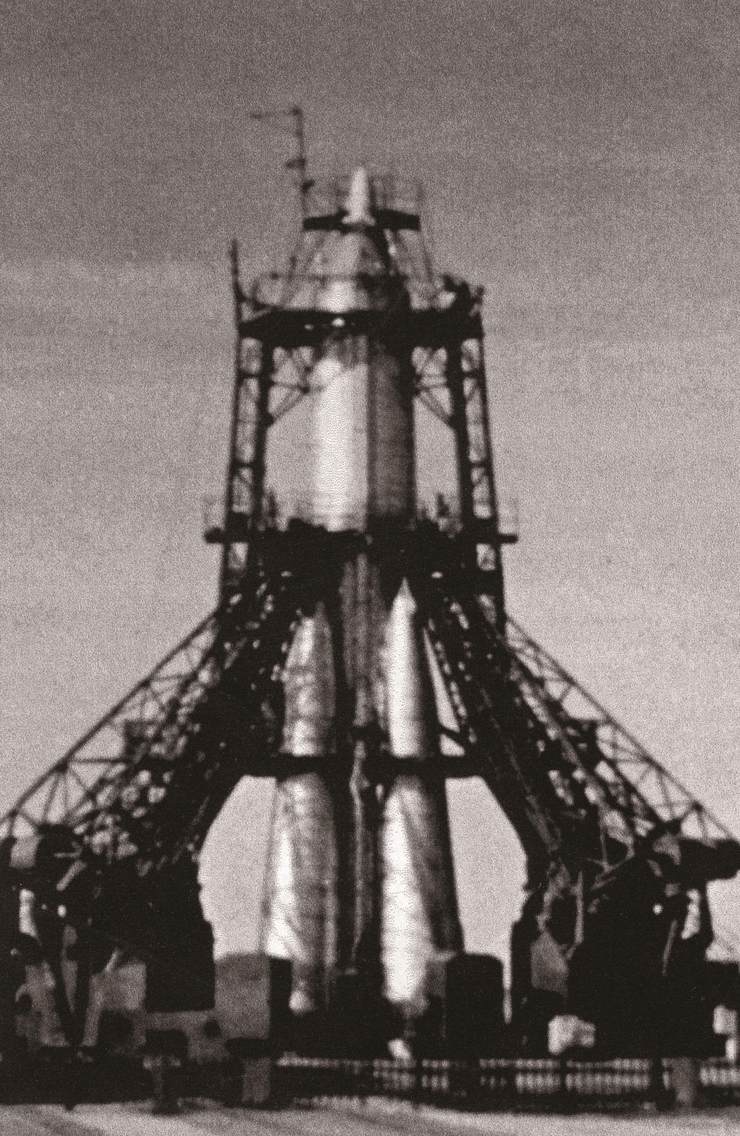

1957年10月4日,第一颗人造卫星“斯普特尼克”1号怀着人类的梦想飞向宇宙,不到一个月的时间,载着英雄莱卡(图2)的“斯普特尼克”2号也成功发射了(图1,图3)。这是人类航天史上的里程碑。 上图为图1

被选中的狗,每天都要进行呼吸、心跳和体温测试,还要经常进行X光透视。为了适应今后的飞行环境,它们要穿狗太空服,吃狗航天食品,在振动台上振动,在离心机上耐受高加速度,经受空间发射等训练。在最后的评定中,莱卡脱颖而出,确定为上天的小狗。为了使之适应太空的寂寞生活,它曾孤伶伶地在一个密封舱内独自度过了几周。

1957年11月3日,莱卡伴着前苏联的第二颗人造卫星“斯普特尼克”2号上天了,它由此成为乘卫星进入太空的第一“人”。遥测资料说明,从卫星起飞到进入轨道前的阶段,小狗表现得非常正常。轨道飞行阶段,莱卡出现异常的失重状态,但运动仍然稳健,生理功能没有明显变化。在整个飞行期间,动物舱和生命保障系统的性能超过原设计要求,舱内的压力、氧气、食物和水的供应都很正常。尽管之后座舱温度上升到40℃,但它还是在这种环境下存活了7天。莱卡最后死亡的原因,不是由于太空的失重环境,而是因为舱内的高温和逐渐消耗完的氧气。人们通过这次飞行终于知道,高等动物完全能适应太空飞行中严峻的环境,在进入轨道飞行的过程中无异常的生理反应,在失重状态下能长时间生存。

责任编辑 / 徐韵

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。