跨国留学圣地

古代印度的国际佛寺学府

公元7世纪的一天,一位行脚僧翻过一座小山坡,眼前豁然出现一座高大佛塔的轮廓,佛塔下铺开的是排排楼阁、讲坛、树林、水池、田地,其中之人或讲法听法,或打坐,或读经,或辩论。终于到了,无限敬意涌上他心头。这便是玄奘法师,而令他叹为观止的盛况,属于古代印度的那烂陀。

那烂陀,在梵语中意为“施无厌”,传说释迦牟尼周游布道之时,五百位商人买下这块土地请其讲法。其后当地的历代君主视此为圣地并建寺纪念,公元5世纪前后,在佛教盛行的年代里,印度中部的土地上建立起了大量的佛教寺庙兼学府,而位于古都王舍城(今印度比哈尔邦巴特纳市)旁的那烂陀逐渐成为了当时的学术中心。

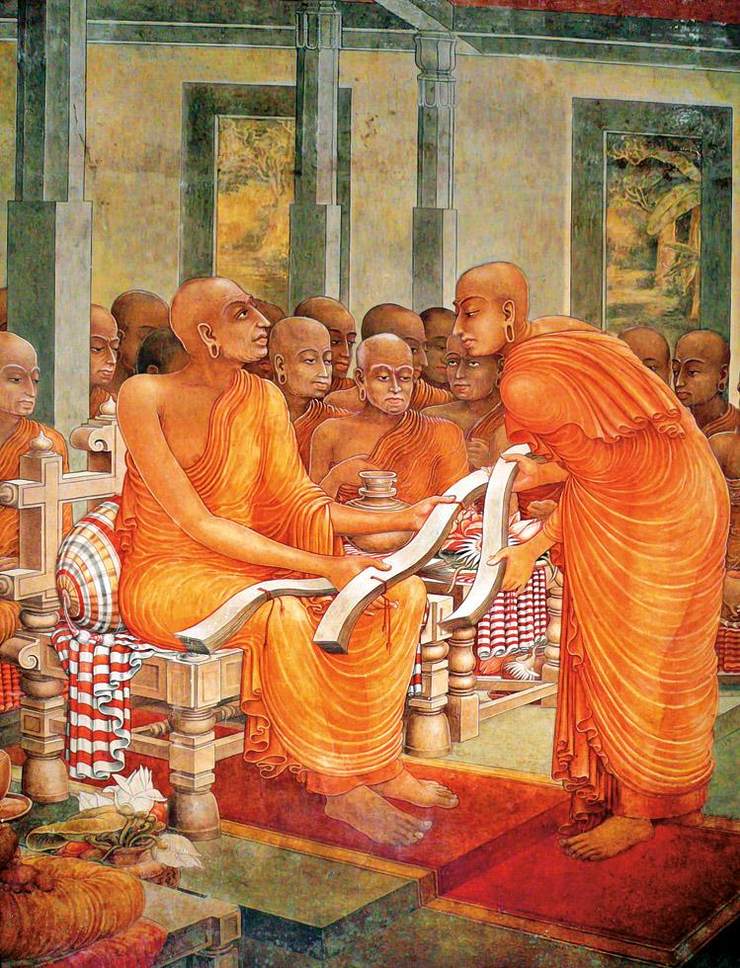

玄奘的《大唐西域记》和另一位中土高僧义净的《大唐西域求法高僧传》都提及那烂陀寺,义净的叙述尤其详细。他们说,那烂陀寺宛如一座方城,四周围匝长廊,寺高三层,高三到四丈,用砖建造,外围墙高三四丈,上面排列人身大小的塑像,雕刻精细,美轮美奂。

那烂陀是一所以讲授、钻研佛教为主的寺院,事实上,它几乎是一所彻头彻尾的大学。在这里,梵语是通用语,佛经典籍是课本。按照夸张的说法,在鼎盛时期,这所寄宿制的国际学府拥有超过一万名僧徒,可谓盛极一时。这些学生不仅有来自印度各地的僧人,还有来自中国、日本、中亚、东南亚等地的求法者,相比现在的综合性大学,那烂陀在规模和国际化上都毫不逊色。

玄奘正是这里的留学生之一,在那烂陀,他跟从百岁有余的“正法藏”(相当于今天大学的校长)戒贤大师学习。极其艰难的梵文,艰深晦涩的经文都一一被他攻克。学成之后,他在曲女城的辩论大会上获得了极大成功,得以在那烂陀代替戒贤大师讲法,成为中印文化交流史上的一段佳话。在那烂陀的所学被玄奘带回中国并深深影响了中国佛教的发展。

责任编辑 / 徐韵

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。