菱:月光下的幽灵花

标签: 草木庄园

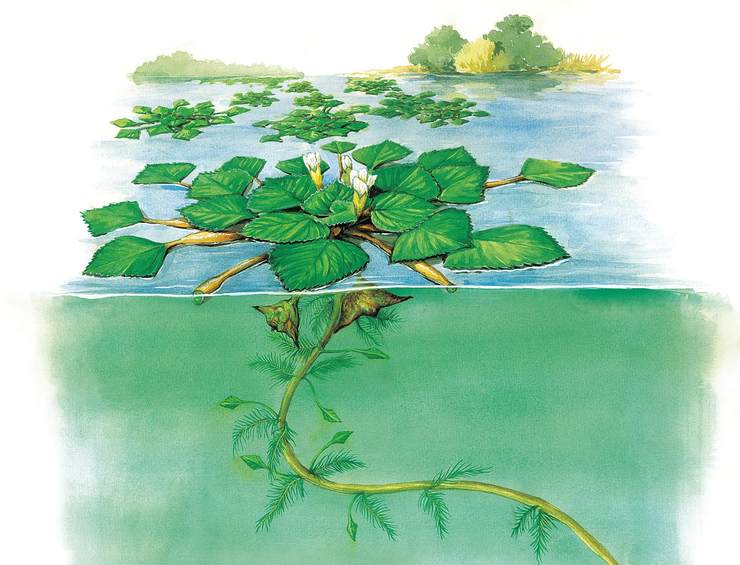

分布于我国南北各地,华中、华东、华南地区较常见。菱的植株生于水中,叶片漂浮在水面,根生在水下泥土中,花挺出水面开放,果实在水下形成。如今人们栽种食用的菱多为“乌菱”,此外常见的还有野菱、格菱、丘角菱等野生种类。

苏东坡式诱惑

苏东坡到杭州赴任的时候,西湖还是一汪麻烦多多的臭水塘。湖底的淤泥长久不曾清理,水下堆积着肆虐生长的杂草,加之面临海水倒灌的威胁,整个西湖既不能用来观光,也不能饲养鱼虾,主要作用就是散发臭气和淹死游泳的小孩子,与美女西子是比不了的,倒是可以和知名的丑女相媲美,比如东施,比如无盐。

针对西湖问题,苏东坡做了相当大的贡献:疏浚河道,清除淤泥,打捞杂草,主持修筑了飞架南北两岸的苏堤。湖中迅速生长的水草依旧是个麻烦事,若不及时清理,过两年水草就会卷土重来,填满水下空间,争夺氧气,导致虾兵蟹将憋死在水中,使水散发恶臭。见多识广的苏东坡充分发挥了北宋文人所具备的博物学家气质,为杭州人民介绍了一个新朋友——菱角。江南地区物产丰沛,人们大多不会特意栽种菱角,苏东坡就把荆楚之地栽种菱角的模式引入,并且把菱角粉、菱角粥鼓吹成了健康食品。同时他也宣扬,菱角作为《周礼》中记载的祭祀用品,在古代具有崇高地位。经济利益加上精神动力,使杭州百姓开始尝试在西湖中种植菱角,而为了种菱,人们就不得不清除掉多余的水草。相传种菱的农民争夺水面空间,苏东坡为了解决纷争,在西湖里修筑了地标性建筑,就是如今着名景点“三潭印月”的石塔。

菱花小巧而精致(图2),常在夜晚开放,到了白天,白色的花瓣就纷纷掉落,只剩下柱头还在挺立着(图1)。只有在阴天或是有树阴的水面上,菱花才能在白天依旧保存完好。

月下观菱花

李时珍在《本草纲目》中记载了菱角这种植物的一大特性:“五六月开小白花,背日而生,昼合宵炕,随月转移。”意思是说,菱角开小白花,这花厌恶阳光,喜欢夜晚,所以白天闭合,晚上开放,花朵会随着月光转移——明明就是一个向日葵的夜间版本。菱的花很小,从漂浮在水面的叶片中间钻出来开放,随月光转移之类的,是古人的美好愿望,但这些小白花在夜晚开放却是事实。清朝人吴锡麟在《簇水·菱花》词中说:“渐带夜深风露,淡浸全湖白。寻梦去、误了幽蝶。”这是在描述夜晚赏菱花的场景:等到夜黑风高,去水边看菱花,整个湖面都是白色的,就如同梦境中飞舞的、迷了路的蝴蝶。同时,古代文人把菱花当作美好而短暂的象征,因为他们观察到,菱花很容易凋落,太阳一照,风一吹,花瓣就消失不见,如同害怕见光死的幽灵,连颜色也和夜间的妖怪一样,煞白煞白。如此说来,西湖边上在明朝终于出了个大名鼎鼎的白色蛇形妖精,这和苏东坡在西湖栽种了太多菱角,或许有某种超自然的关联。

水中果 可防火

其实对于在南方多水地区生活的人,菱角是十分常见的植物。早在先秦年间,《楚辞》中就有“涉江采菱发《阳阿》”的句子,这个《阳阿》,就是当时民间采菱角的时候唱的歌曲。那时候人们以经济建设为中心,菱角的首要用途是当作食物,“旋摘菱花旋泛舟”的小情调,也只有薛涛那样的唐朝文艺女青年才有心情去体会。

责任编辑 / 王辰

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。