致毒重金属:多才多艺的隐形杀手

镉、锑、铊、铟

标签: 化学实验

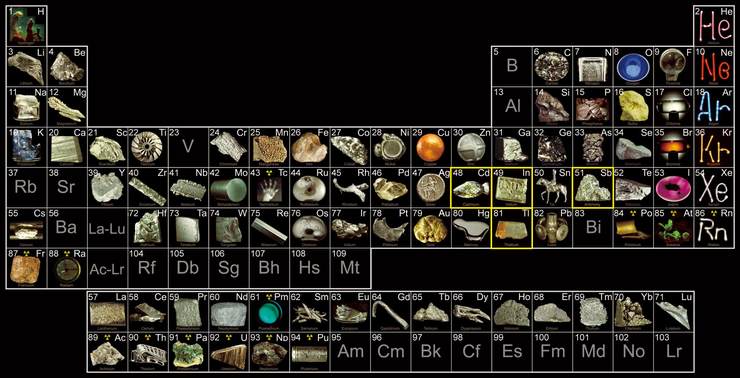

在元素周期表里,金属元素的序号越大,“负担”就越重—因为核外电子的数量越来越多,想把它们老老实实地看管起来,实在太难了。于是乎,它们有了两种截然不同的“管理办法”。电子数太多的元素,自行解体裂变成新元素,也就是上两期讲到的放射性元素;而另一些不够级别裂变的元素,不得己只好和其他元素共生在一起,靠相互共用电子来维持平衡。镉、锑、铊、铟就属于后者,而且它们在自然界中的含量少得可怜,加在一起也就占地壳总质量的十万分之几,所以它们大都“生存”在一些常见金属矿石的阴影下,许久都没有被人们发现。

铟有很强的光渗透性和导电性,所以现在的液晶显示器和平板屏幕的模板上,都会喷撒一层铟粉,来保证画质清晰明亮。

但真要把它们四个提纯出来,其实优点还蛮多的。作为金属家族里相对靠后的4位,它们的“金属本色”毋庸置疑,而且还都很软,也就是“延展性”极佳,可以跟铜、锌媲美。用作拉丝或者填充金属相当适合,像纯净的铊,甚至可以当胶水,用来粘合晶体管。另外,它们四个的另一优点,就是熔点低,可以当作自动灭火器的测温阀门,只要温度超过它们的熔点,阀门就会熔化,灭火器就开始自动灭火。

可乐、冰红茶、橙汁饮料们早就告别了玻璃瓶装的时代,改用一种由有机聚合物制造,俗称PET的塑料瓶。这种材料本身无毒无害,但是由于在生产环节中,需要添加锑来使它能一次成型,所以瓶中都会残留微量的锑。只不过,常温或者冰镇的饮料不会让锑从瓶身里渗出,但只要遇到超过80℃的热饮,瓶身就会变形,同时也把残留的锑释放出来。

虽然它们的应用范围很广,在许多电器元件、机械配件中必不可少,但人们记住镉、锑、铊、铟,大都是从它们带来的负面影响—“重金属中毒”事件中了解的。因为它们四个的毒性都非常强,能与消化、神经系统中的钾离子产生竞争,干扰机体能量的传递与代谢,所以与它们长期接触的工人很容易中毒。而在冶炼、铸造等重工业中,它们又作为中间环节的原料,随着污水排出,污染水源。这些毒素蓄积在鱼虾体内,再通过食物链进入人体,也会引发中毒。像上世纪80年代,日本沿海爆发的“痛痛病”,就是因为化工厂向海水中倾倒大量含铊废液,而造成了群体“急性铊中毒”。

铊是无味无臭的金属,但毒性超强,在没有通过生化技术合成出灭鼠药“毒鼠强”之前,人们为了控制鼠疫的蔓延,一直都是用铊盐来制作烈性鼠药。只是由于铊盐不能自然降解,会造成二次污染,渐渐退出了鼠药的行列。

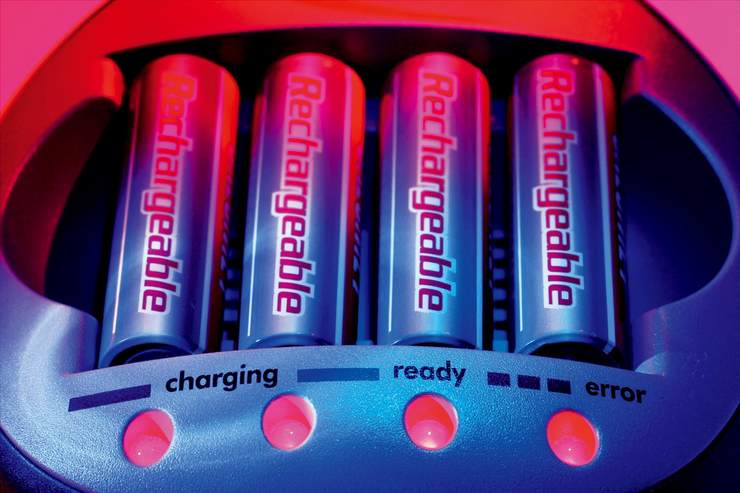

镍镉电池是第一代有充电功能的电池,镍棒和镉棒在里面充当了正负电极板。跟现在手机常用的锂电池相比,它容电量更大,但唯一的不足就是,它有“记忆效应”,不能想充就充—也就是电池每次充电要充满才能断电,每次用到没电时才能充电,否则电池极板就会产生气泡,减少电池板的面积,降低电池容电量,折损使用寿命。

镉(Cd):

责任编辑 / 郭亦城

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。