泳坛健将

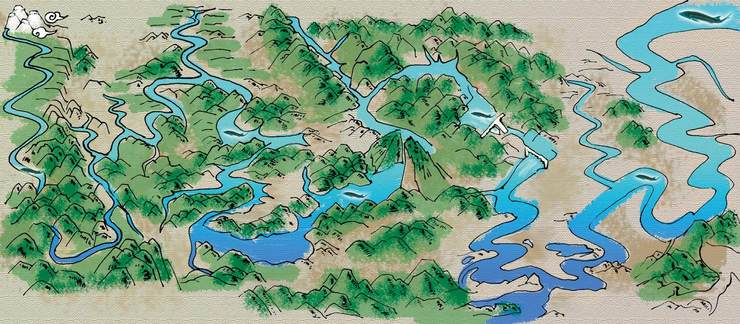

中华鲟激流6000里

拉 丁 名:Acipenser sinensis

特 征:是鱼没鱼刺

居 住 地:长江干流和大海

竞选理由:不畏艰险 知难而上 坚持到底

颁 奖:最佳爱国奖 最具毅力品质奖

(图:中华鲟化石)

“回来吧”!在一个盛夏的夜,有一个亲切的声音在召唤我。它来自哪里?好像来自脑海的深处,又好像来自西方的那块亲切的大陆。一瞬间,我突然记起我的童年虽然在大海中度过,但我的出生地却在一个叫中国的地方。我还有一个响亮的名字——中华鲟,证明我来自那里,与那里有着隔不断的联系。

十多年前,我的母亲在长江宜昌段那些水流湍急的河床卵石上产下一枚枚卵,我就是其中之一。不过,据说在长江上一座名为葛洲坝的水坝建成之前,我的长辈都是溯源游到长江的金沙江段去繁育后代,总旅程有3000多公里。后来,长江大坝阻断了洄游路线,我们只能在宜昌水域内产卵了。七天以后,我破卵而出,长江水那巨大的冲力让我不自主地“游”向大海。

在远行的路上,除了家人,我遇到了一群一同旅行的中华鲟伙伴。它们告诉我,它们不是在江水里出生的,它们来自宜昌的中华鲟研究所。为了中华鲟种群的繁衍,降低大坝对繁殖的影响,它们的母亲在研究所的“育婴池”里生下它们。孵化后,它们被研究所的养殖员放入长江,开始了千里旅程。

到底是来自科研院所,这些中华鲟伙伴告诉我们,我们中华鲟属于鲟鱼类,是古棘鱼类的一支后裔。我们的祖先在古生代非常繁荣,但到了中生代几乎绝迹。那时,我们生活在一个超级大陆的咸、淡水域之间,随着大陆漂移,我们被隔离而分化成了不同的特定种。就在那个时候,我们选择了中国海域和长江作为繁衍生息地,故名中华鲟。有人推测我们是从欧洲或北美来的“移民”,这我可不太情愿,既然叫中华鲟,当然是地地道道的中国种。有人特别看重我,说我们是“活化石”,那有点不敢当。人称“活化石”者,都是先被人们认定已经灭绝,后又发现了活的那种古老生物,而我们却世世代代与人类共同生存呢。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。