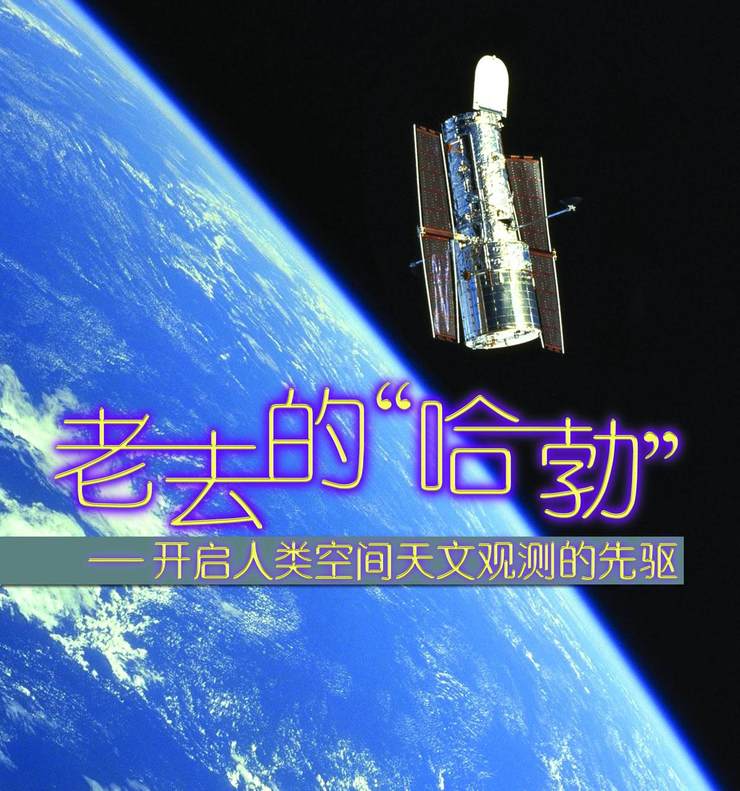

老去的“哈勃”

开启人类空间天文观测的先驱

标签: 博物广知

“哈勃”诞生

1609年,意大利天文学家伽利略第一次将望远镜指向星空,开启了人类的望远镜天文观测时代。随后人们发明了各种类型的天文望远镜,口径也越造越大。但无论口径有多么大,望远镜的分辨率都不能低于0.5角秒。

从分辨率的角度来说,世界上最大的天文望远镜也不会比爱好者手中的25厘米口径的天文望远镜好到哪里去。这到底是什么原因呢?看过星空的朋友一定知道人们常把星星的闪烁形容是它们在向我们眨眼。其实导致它们“眨眼”的真正原因就是我们的大气层。它虽然可以让我们免遭有害射线的辐射,但也成为了干扰甚至阻止我们窥探宇宙的屏障。闪烁的星光其实是那些被大气层中的气流弯曲了的光线。在我们看来,透过大气层观测星星就像透过一个注满水的玻璃杯看它后面的物体。现在世界上运行的最大口径的天文望远镜是两台位于美国夏威夷莫纳克亚天文台的凯克(KECK)望远镜,它们的口径都已经达到了10米。

近年来出现的自适应光学系统可以有效地降低气流引起的成像模糊问题,并突破了以前难以逾越的分辨率极限。但是即使有了它,望远镜的成像还是难以完全避免受到气流湍动的影响。如果是多云或者阴雨天气,无论地面上的望远镜口径再大,装备了再先进的设备,在光学波段内也是无能为力的。那么最好的办法就只有把望远镜放到大气层以外的地方去观测了。

早在1923年,德国火箭专家赫尔曼·奥伯斯(Herman Oberth)就首先提出了在大气层以外放置天文望远镜的构想。奥伯斯在他的一本书中这样阐述他的观点:“一架太空望远镜可以避免很多大气层给观测造成的不良影响,如太空望远镜不会遇上阴雨、有雾的夜晚,也不会观测到闪烁的星光,而且根本不会存在大气层对星体光谱中的紫外线和红外线吸收的问题。但那时候人类还没有发射人造地球卫星和载人航天器的能力,因此他的构想在那个年代根本无法实现。但他的构想是那么超前,以至于许多年后科技的水平才追赶上了他的构想。

责任编辑 / 徐健

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。