“土仙”蝼蛄

挥钉耙的地下工作者

标签: 动物世界

猪八戒 土行孙

中国的民间有句老话:“听见拉拉蛄叫,还不种庄稼啦?”这句话专门用来挖苦面对小困难畏首畏尾、患得患失的人。拉拉蛄何方妖孽?想来是破坏农作物的家伙。在重视农耕的时代,拉拉蛄早在几千年前,就为人们熟知,它还有个正规一点的名字,叫蝼蛄。

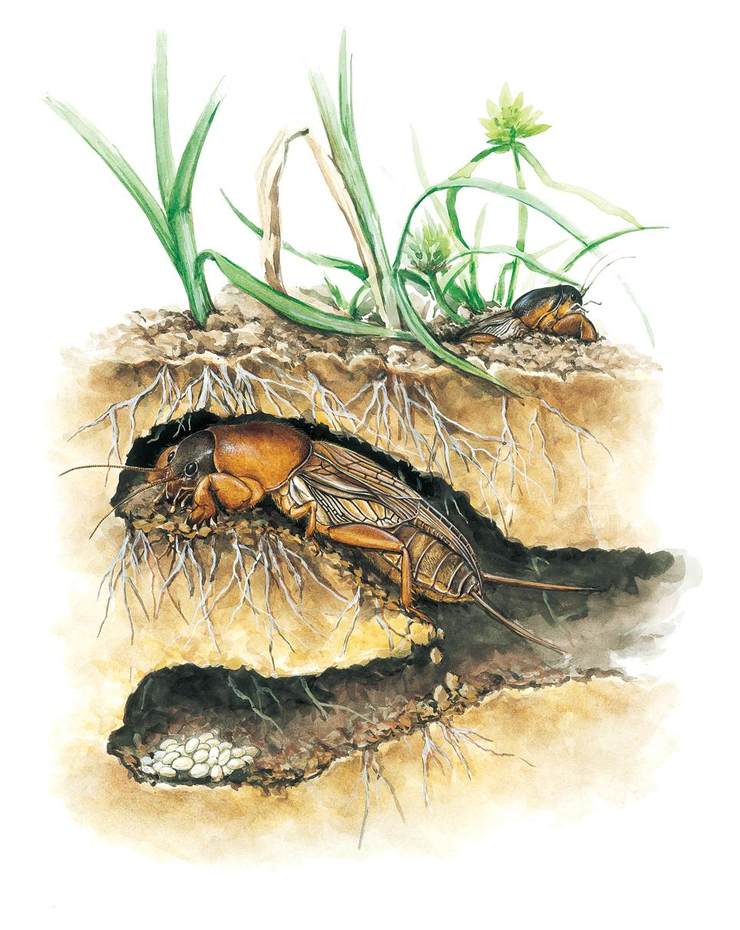

蝼蛄昼伏夜出,在温暖、潮湿的土壤中钻来钻去,咬食植物的根、茎、种子。如今的城市人大都没见过蝼蛄,无从想象这样一种昆虫的容貌如何丑恶。它们的面容近似于蟋蟀,肥大的腹部如同潮虫,翅膀短小,腿粗而有力——如果这些都不足以让人厌恶,那么,再给它配上一对耕地用的耙子,那形象是无论如何,让人喜欢不来了。蝼蛄的一对前足,与《西游记》中猪二爷挥舞的钉耙十分相似,每把“耙子”4枚齿钉,两大两小,是挖土掘洞的利器,昆虫学家称之为“开掘足”。凭借这对钉耙,蝼蛄在地下土壤中左冲右突,如入无人之境,恍若《封神演义》里的土行孙再世。一种昆虫,融合了两部经典神话小说中的人物形象,只是这形象实在有点猥琐,远远配不上地下工作者的光辉和高大。

五项全能未达标

蝼蛄也被称为“天蝼”,意思是,这种虫子能飞上天空。我们不敢奢求挖地的蚯蚓或者鼹鼠同时能够飞天,而蝼蛄却偏偏拥有这种绝艺。古人总结了蝼蛄的五大绝艺,可谓五项全能,但同时,这种虫子又是学艺不精的反面典型:“有五能而不成其技:一飞不能过屋,二缘不能穷木,三泅不能渡谷,四穴不能覆身,五走不能绝人。”蝼蛄能飞,飞不过房檐的高度;蝼蛄能爬高,但是爬不过树梢;蝼蛄能游泳,却游不过小河;蝼蛄能挖洞,但不足以在这浅洞中栖身;最后,蝼蛄能行走,可实在走不快。这么一种倒霉的昆虫,也被叫做“五鼠”,这名字大约是嘲笑它是五种技能都不精通的鼠辈。荀子引用民间五艺不精的说法,称蝼蛄为“鼯鼠而技穷”,五鼠变鼯鼠,经过讹传和演化,竟然成了另外一种哺乳动物的名字。

硕鼠的悲鸣

古人之所以对蝼蛄观察入微,是因为对它的痛恨。语文课本里学过一篇《硕鼠》,其中提到,“硕鼠硕鼠,无食我黍”,这里说的“硕鼠”其实并非什么大老鼠,而是指蝼蛄——古代辞典《尔雅》中写的明白:“,一名天蝼,一名硕鼠,即今之蝼蛄也。”夏末秋初,蝼蛄也像蟋蟀、螽斯等鸣虫一样,摩擦翅膀,发出鸣叫。古诗十九首中就有如下的句子:“凛凛岁云暮,蝼蛄夕鸣悲。凉风率已厉,游子寒无衣。”诗人触景生情,以为蝼蛄知道寒冬将至,哀叹自身时日无多,所以发出悲鸣;由物及人,没有冬衣,面临蝼蛄一般将被冻死的惨状,人也要悲鸣的。

责任编辑 / 王辰

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。