四大书院

千百年前的校园生活

白鹿洞书院 天下示范校

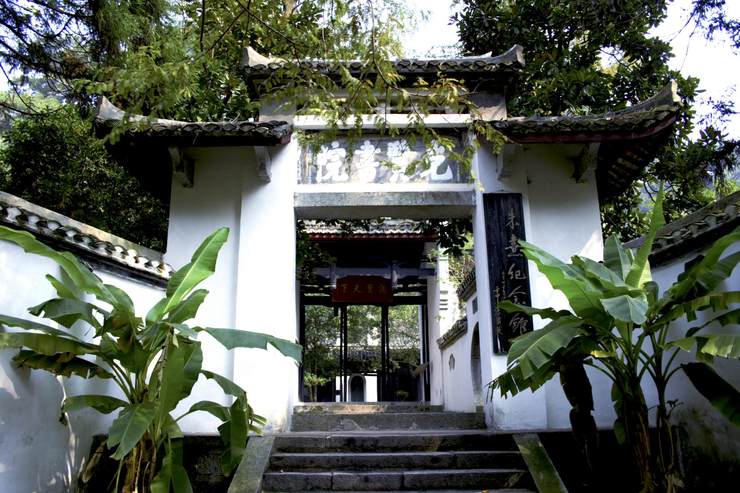

江西省庐山五老峰的南麓,众山环绕,溪水不紧不慢地流过。绿树掩映中,伫立着一座灰瓦白墙的建筑,那就是兴办最早的“天下书院之首”——白鹿洞书院。从大门向里望去,深深的庭院一进又一进,浓阴洒地,一片幽静。

在1200多年前,这里的密林中只有一座茅屋,一只脖子上挂着小口袋的白鹿,经常往返于茅屋与山下村镇之间。出去时口袋里装的是铜钱,不久,白鹿就会把“买”回的笔墨带到主人身边。这位“白鹿先生”叫李渤,当年他旅游来到庐山脚下,被清幽的环境吸引,就此隐居读书,还驯养了一只乖巧的白鹿。这里因为山环水合,俯视似洞,就被人称为“白鹿洞”。

唐代末年,兵荒马乱,士大夫们不忍看到斯文受辱,来到这里置田耕种,开辟了一处避世读书的风雅田园。南唐政府则在此创立官学,称为“庐山国学”。北宋时,改国学为书院,但很快毁坏。直到南宋,白鹿洞书院才在地方军政长官朱熹的主张下重修扩建。朱熹响当当的名头决不是来自他的官职“南康知军”,而是他的学问思想。

教化远扬

白鹿洞书院中的光贤书院(上图)是朱熹纪念馆,这位教育家当年为白鹿洞书院制定的学规,不仅对中国教育影响深远,而且还传播到朝鲜、日本等许多国家。书院前的水池一般被称为泮池,“泮者,教化也”,白鹿洞书院门前的泮桥(下图),后来被称为状元桥。供图/全景

白鹿洞书院中的光贤书院(上图)是朱熹纪念馆,这位教育家当年为白鹿洞书院制定的学规,不仅对中国教育影响深远,而且还传播到朝鲜、日本等许多国家。书院前的水池一般被称为泮池,“泮者,教化也”,白鹿洞书院门前的泮桥(下图),后来被称为状元桥。供图/全景

朱熹将孔孟以来的儒家学说,结合当时国情,发展出一个比较完善的“理学”体系,为立志“修身齐家治国平天下”、“构建和谐社会”的读书人提供了一套理论基础和思想行动指南。作为儒学大师,朱熹堪称当时中国的精神领袖。

责任编辑 / 李享

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。