太湖石

园林怪咖秀

标签: 石头记

白居易倾情推荐

公元826年,白居易刚到苏州当官没几天,偶然间在太湖岸边发现了一对“怪石”。他被石头的奇异造型所吸引,不仅把它们运回了家里,还赋诗一首赞叹:“苍然两片石,厥状怪且丑。俗用无所堪,时人嫌不取……担舁来郡内,洗刷去泥垢……老蛟蟠作足,古剑插为首。忽疑天上落,不似人间有……”

这首名为《双石》的诗,估计是以“太湖石”为主题的最早、也是最有影响力的作品。诗中写道:两块石头长得怪异又丑陋,看上去没啥用,所以旁人也看不上眼。我拿回家洗刷一番之后,发现它们如蛟龙又似古剑。我怀疑这样的奇石来自天界,绝对不是地球上能出产的……这首诗一经流传,顿时改变了时人的价值观,并引领出审美新潮流:太湖岸边的这种怪石,一般人欣赏不了,能欣赏它超凡脱俗之美的,都是些像白老师这种有水平的人。于是,“太湖石”名扬天下,很快成为收藏佳品,人们把它从水边搬进家门,主要用于园林装饰。

湖水雕琢而成“皱漏瘦透”为美

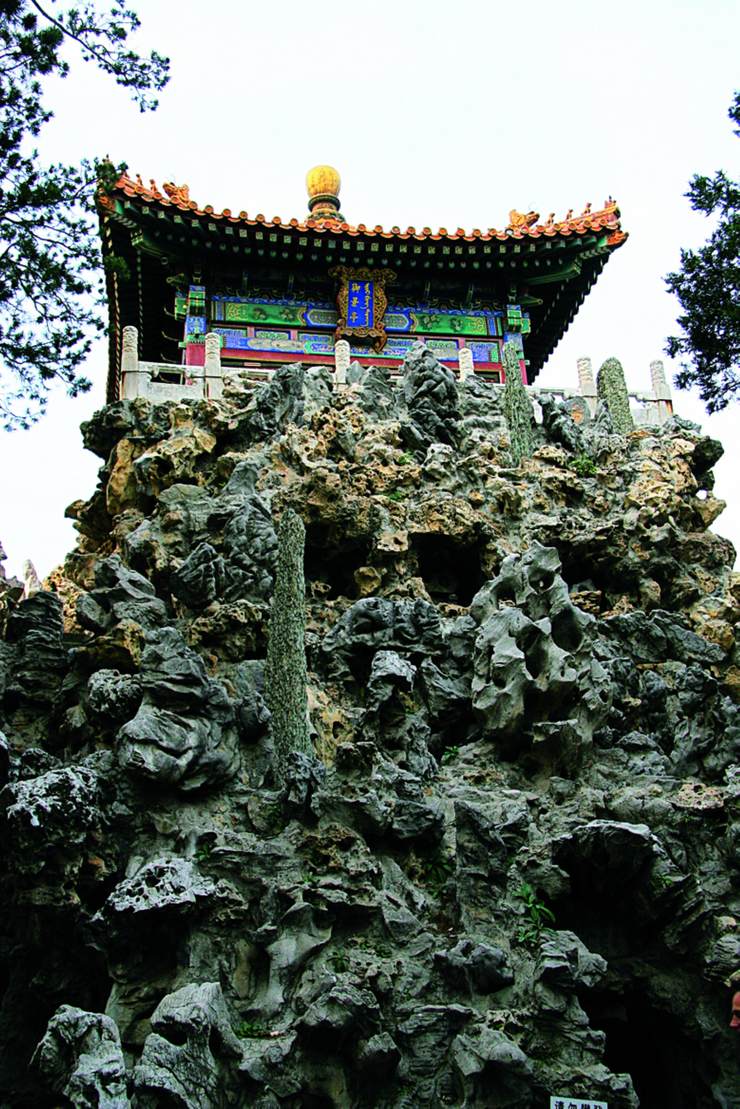

太湖石因产于太湖地区而得名,以造型怪异为特色,身上还有许多孔洞。它的主要成分为石灰岩,石灰岩比较容易被水溶蚀,那些孔洞就是长期被湖水冲击而“掏”出来的。古人评价说:“太湖石在水中者为贵,岁久被波涛冲击,皆成空石,面面玲珑。”

不过此类石头,不只局限于太湖才有。后来人们把这种多孔的石灰岩质观赏石,包括其他河湖水域里,甚至陆地上经自然风化的,都称作“太湖石”。比如安徽宣城、北京房山都出产类似的“太湖石”。

受岩石成分限制,太湖石多为灰白色,青黑或棕黄色的不多。颜色上差别不太大,“美不美”就全看形态了。宋代着名画家米芾定过一个标准,叫“皱、漏、瘦、透”,直到现在仍然被奉为金科玉律。“皱”说的是石头表面纹理纵横;“瘦”即耸立空中,体形伸展而颀长;“透”和“漏” 比较接近,“透”指水平方向上嵌空多眼,“漏”是纵向上有眼,贯通上下。

责任编辑 / 童晓岽

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。