临江仙

又名谢新恩、雁后归、画屏春等,约五十八字,有时句式略有不同,字数也有变化。原为唐教坊曲,五代时确定格律和调式,内容多为伤春、别离苦恨、缅怀旧事之作。

“水仙”已乘鲤鱼去

江面上起初只是泛起淡淡的水花,继而水波汹涌翻滚,一只硕大的红色鲤鱼如同快船,乘风破浪一般,向着江边游来。在鲤鱼背上端坐一人,仙风道骨,岸边的弟子们见了,无不欢呼。坐在鲤鱼背上的人名叫“琴高”,生于先秦战国时期,因为精通音律,善于抚琴,世人渐渐忘了他的本名,而以“琴高”称之。相传琴高善于修道,身怀长生不老的法术,在冀州、涿郡一带游历两百余年。忽一日,心血来潮的琴高忽然想要潜入涿江水中,取获小龙。临行前,他与门下弟子约定相见时期,嘱咐弟子们在水边设立好香案,待他归来。归期已至,时辰一到,琴高果然乘着鲤鱼归来。在陆地上停留了一个多月以后,他又乘着这尾红色鲤鱼遁入江中而去,不复现身于人间。

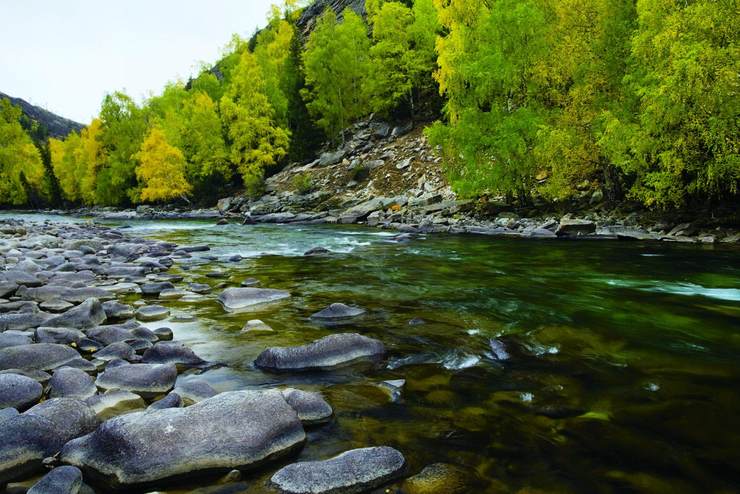

这段传奇故事被编入汉朝《列仙传》中,李商隐的诗句“水仙欲上鲤鱼去,一夜芙蓉红泪多”亦是歌咏此事。琴高作为水中仙人的代表,其故事出现在唐朝坊间的曲调之中,并被纳入教坊曲。到了五代时期,这些曲调有了明确的规格和调式,人们取了民间词集“敦煌曲子词”之中“岸阔临江底见沙”一句,为这一词牌命名为“临江仙”。

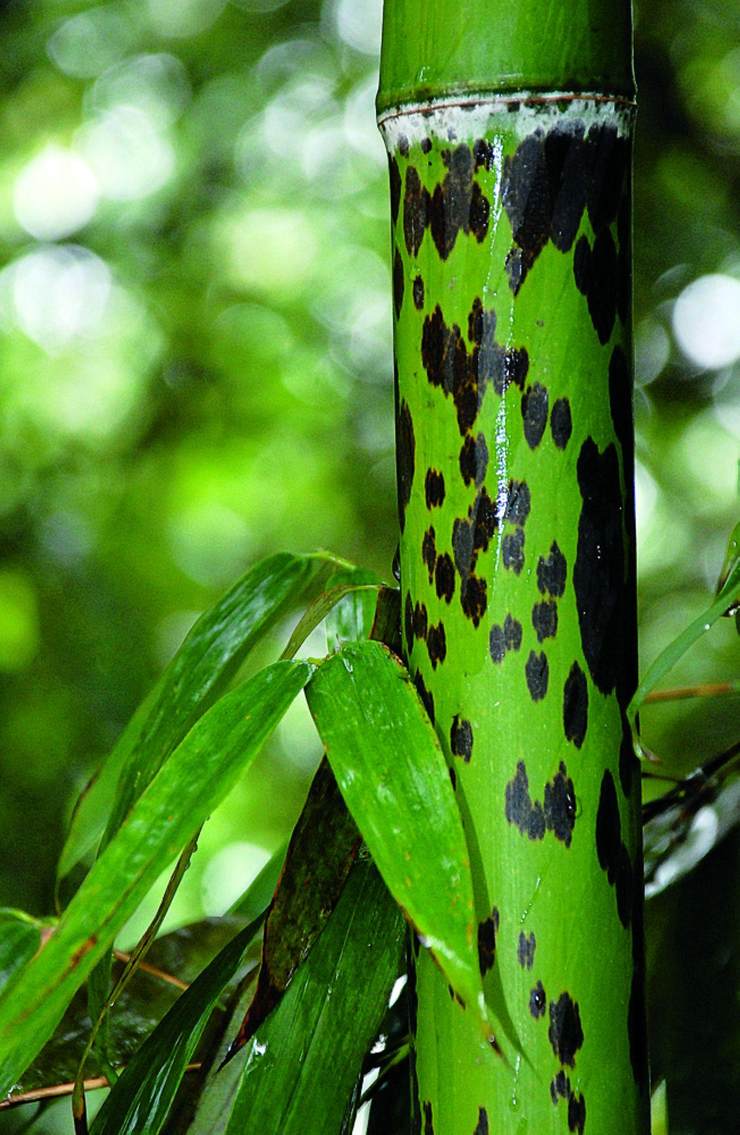

斑竹一枝千滴泪

“临江仙”词牌确立之初,内容大多描述“水仙”故事—所谓“水仙”,除了如琴高那样的水中仙人,还包括了洛神、湘妃等与水相关的名媛美女。相传上古时期,尧帝将自己的两个女儿娥皇、女英嫁给继位者舜,舜帝治理国事井井有条,然而在南巡时不幸身染沉疴而死,葬于九嶷山(位于今湖南永州)。娥皇、女英得闻此讯,潸然涕下。泪痕洒落于竹上,于是九嶷山一带原本青翠的竹茎自此挂上斑痕,即是“斑竹”,又称“湘妃竹”、“泪痕竹”。唐人张泌的《临江仙》中写道:“翠竹暗留珠泪怨,闲调宝瑟波中。花鬟月鬓绿云重。古祠深殿,香冷雨和风。”所说即是这一传说故事。

因图案美丽,质地光洁,斑竹不仅作为园林观赏植物,被人们移入庭院,它所制得的器具,也受到收藏家们追捧。然而传说终究归结于传说,斑竹茎上云纹紫斑的成因,当然不是泪痕—虽尚未有定论,但有科学家称,点点痕迹实则是斑竹的竹笋在特定环境下,尚未伸出的竹茎被真菌侵蚀,从而形成紫褐色菌斑。

责任编辑 / 王辰

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。