浣溪沙

标签: 诗词演义

又名浣纱溪、小庭花、广寒枝。四十二字,上下阕各三句,常用对偶之句。相传曲调源自西施浣纱之典故,因此得名,内容宽泛,风格不拘,婉约、豪放之作均有,作品常与个人见闻、经历、心绪相关。

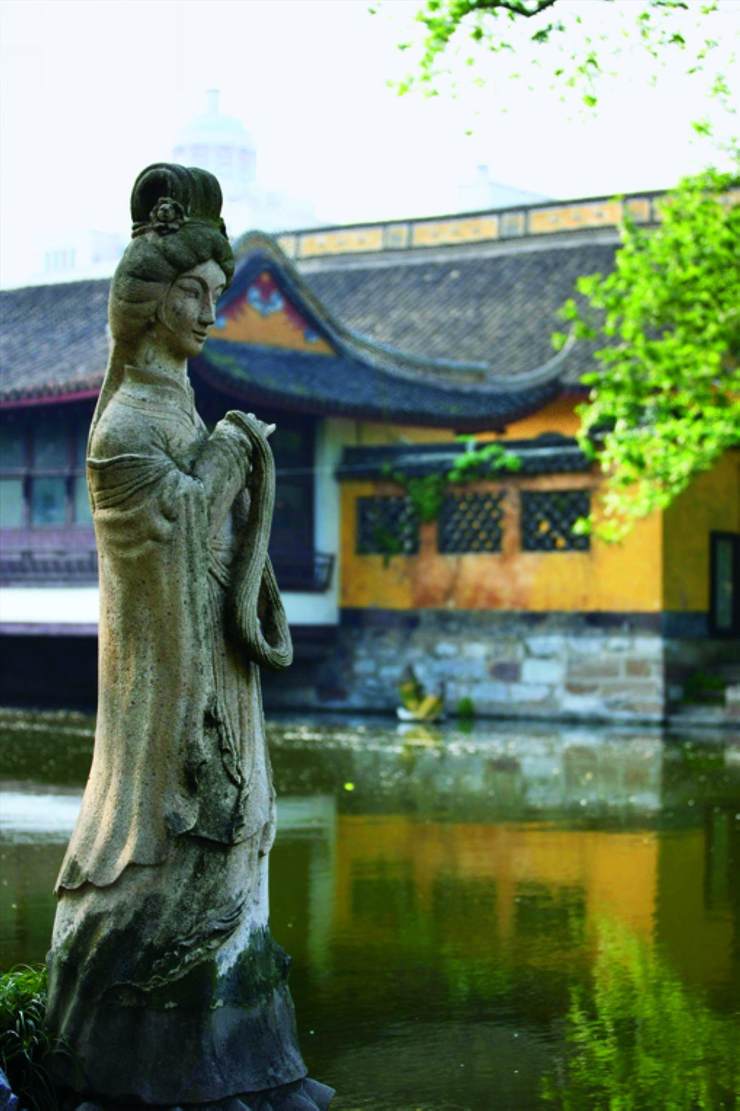

倾城倾国浣纱女

溪水畔的姑娘们正在浣纱,水光如镜,却被姑娘们反复摆弄轻纱的动作扬起了不平静的波纹。范蠡心中,想来也是猛然之间荡漾不已:在浣纱女的行列之中,竟有如此美艳而清纯的一位!

这就是传说中西施和范蠡最初相会的场景。若耶溪(位于今浙江绍兴)清涓的水畔,西施放下手中已浣洗洁净的轻纱,带着疑惑地观望这位越国重臣。她或许对范蠡将要实施的美人计并不在意,甚至国家的兴亡也不放在心上,吴王夫差抑或越王勾践,对她而言,都还是虚无缥缈的存在。然而西施最终却成了吴越之战重要的砝码,纵然被后世尊为“四大美女”之首,纵然在许多演义故事中得到了幸福完满的结局,但西施却再也回不到曾经的浣纱溪畔,而只能任凭飘摇的命运散落在历史长河之中。

春秋战国时期,吴越一带纺织业兴盛,农家多事桑麻。女子常常结伴劳作,她们一边在溪旁缫丝浣纱,一边哼唱着歌谣。晚唐韩偓最先写出了名为《浣溪沙》的词曲,语句极尽香艳:“宿醉离愁慢髻鬟,六铢衣薄惹轻寒,慵红闷翠掩青鸾。罗袜况兼金菡萏,雪肌仍是玉琅玕,骨香腰细更沈檀。”

这首作品虽未点明是否与西施有关,但后人揣测,若非是写吴越之地浣纱女的故事,又何以起了这样一个名字呢?“浣溪沙”由此流传开去,又名“浣纱溪”(古时“沙”、“纱”二字相通),这一词牌经历了南唐中主李璟、北宋词人贺铸、晏殊等人的雕琢,终成了文人墨客颇为喜爱的格律。

责任编辑 / 王辰

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。