硅化木

不朽的森林

上古神木留世间

公元645年,从天竺返归大唐的玄奘法师,带回了三样宝物:佛经、舍利子,以及产自西域、质如磐石的“神木”。这种“神木”就是硅化木,当时人们觉得,木头变为顽石,是很神奇的事情。北宋学者沈括在《梦溪笔谈》中,也记载了“松化为石”的硅化木。

硅化木确实为树木所变,不过它的形成并非靠神通点化,而是自然“造化”。当树木在火山喷发中被火山灰掩埋,或是淹没在富含硅质的地下水中,与氧气隔绝让它们免遭细菌分解,火山灰或水中的二氧化硅就会逐渐渗入树木,一点点代替原来的有机质成分,直到把树木变成化石。比起那些在地下高温、高压中成为煤炭的史前植物,硅化木经受的“试炼”要柔和许多,但主要成分,却从碳变成了难以燃烧的硅。

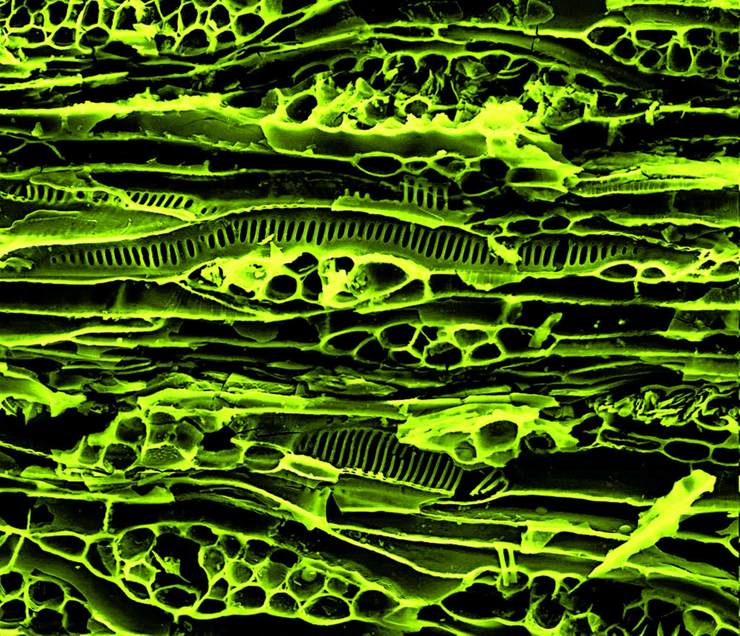

化学成分虽然改变,硅化木仍大致保存了树木的原有模样,树皮、木质部,甚至年轮、蛀眼等都清晰可见。一些保存较好的硅化木,如果不触摸或搬动,几乎能以假乱真。不过硅化过程往往混进铁、铜、锰等杂质,因此不同产地的硅化木,也会呈现红、黄、黑等多种颜色。

凝固的年轮

最古老的硅化木,出现在近3亿年前的二叠纪地层,也就是松柏、苏铁等具有木质部的“裸子植物”兴起之时。从那时直到恐龙灭绝后的新生代初期,硅化木中的二氧化硅,主要是玉髓、石英这样的结晶形态。而年轻一些的、距今5000多万年之内的硅化木,其中的二氧化硅还没有完全结晶和失去水分,往往以蛋白石的形态存在。质地上乘的玉髓或蛋白石硅化木,被称为“木石玉”(又称“树化玉”),是颇具观赏、收藏价值的名贵宝石。

责任编辑 / 董子凡

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。