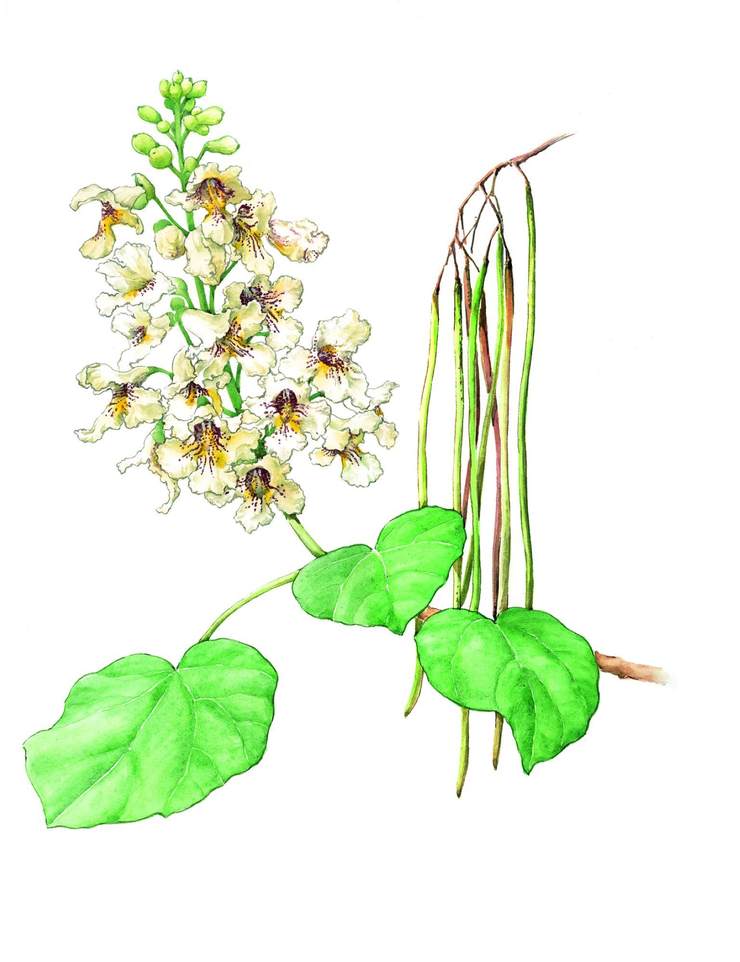

梓树

有情结连理 尽孝忆故乡

标签: 草木庄园

深情化作连理枝

先秦战国时,宋国的亡国之君宋康王荒淫无道,外出途中偶遇采桑美少妇息氏,便想要据为己有。息氏婉拒宋王之意,作诗曰:“南山有鸟,北山张罗;鸟自高飞,罗当奈何?”纵使在北山布下天罗地网,想要捕捉南山的飞鸟也是枉然,息氏用这诗歌言明,宋王爱慕,只是徒费心机罢了。然而宋王却不愿善罢甘休,竟派人将息氏强掳上车而去。息氏的丈夫韩凭无力抗争,愤而自杀。

宋王带息氏到高台上游乐,对她说:“我是宋王,既能给人富贵,也掌生杀大权。你的丈夫韩凭已死,你若委身于我,便封你为王后。”息氏又作一诗歌,以言志向:“鸟有雌雄,不逐凤凰;妾是庶人,不乐宋王。”宋王便要强迫息氏就范,息氏以沐浴更衣为托词,寻了个时机,纵身跳下高台,香消玉殒。在息氏的裙带中藏有一封书信,求宋王将她与丈夫韩凭合葬。宋王大怒,偏偏将二人分别葬在两座坟墓之中,使它们东西相望,而不能在九泉之下相会。然而就在韩凭夫妇的坟墓旁边,忽而生出一株梓树,只用了十天工夫,就长成了三丈余高的大树。这树仿佛生有两根树干,却又相互依靠,彼此连接,地下的树根和空中的枝条,也纷纷相交连挽。更有一对鸳鸯,在枝头交颈悲鸣。这段传说出自东晋年间编写的《搜神记》,其中的梓树与鸳鸯,都被看作韩凭夫妇的化身。这株奇特的梓树,被世人称作“连理树”,此后关于“连理枝”、“喜结连理”等说法流传开来,梓树也被后人当作了爱情坚贞的象征。

父慈子孝 心念故乡

相传周朝初年,周公旦每每见到他的两个儿子,必然呵斥责罚,两个儿子向贤人商子求教,商子却让他们去看看山中的大树—南山有棵名叫“桥木”的大树,枝条仰向天空,北山有棵梓树,枝条俯垂。商子言道,桥木的形态,就是为父之道,梓树的形态是为子之道。周公旦的两个儿子恍然大悟,从此对父亲恭敬有礼,周公旦的态度也随之转变,对两个儿子慈爱有加。后人以梓树枝条俯垂,恭敬谦卑,如同为人之子应有的姿态,所以用“子”为之命名为“杍”,又谐音为梓树。因周公故事,“桥梓”(也写作“乔梓”)一词也被用来指代父子。

《诗经·小雅·小弁》之中有诗句曰:“维桑与梓,必恭敬止。靡瞻匪父,靡依匪母。”古时人家多种桑树和梓树,母亲种桑树以养蚕,父亲种梓树以作木材,诗句大意即是:遇到桑树梓树,要怀恭敬之心,谁不敬仰父亲,谁不依靠母亲。后人将“桑梓”一词,由指代父母转而扩大到指代故乡。东汉末年,蔡文姬被匈奴掳至北地,作《胡笳十八拍》,其中有诗句云:“我非贪生而恶死,不能捐身兮心有以。生仍冀得兮归桑梓,死当埋骨兮长已矣。”蔡文姬之所以忍辱偷生,是想要“归桑梓”,也就是回归故里,不愿死在异国他乡。

责任编辑 / 王辰

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。