用闲情逸致读书走路

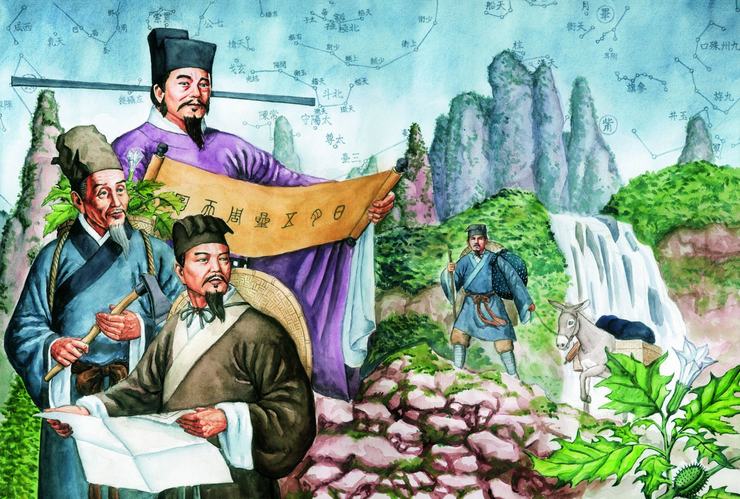

中国古代博物学家

文章出自:博物 2013年第12期

标签: 文化文明

主业当官,业余科研

沈括,字存中,钱塘(今浙江杭州)人。

北宋沈括的画像,常被挂在校园墙上,贴着“古代杰出科学家”的标签。这难免让人觉得该同志整天埋头科研,立志造福人类。然而实际上,沈括的正职是国家公务员,做过县官,管过诉讼、财政,还当过大使,半生混迹官场,忙碌奔波。所谓搞科研,那都是业余爱好。

沈括小时候,因为父亲工作调动,他跟着去过许多州府,早早接触了不同的风土人情。儿时见闻为他的人生埋下不少伏笔。比如小沈括曾记得,信州(今江西上饶)铅山地区有“苦泉”,味如胆汁,不能饮用,却可以“熬”出铜。长大后,他专门赶去,观察当地人用苦泉炼铜的全过程:熬煮泉水,得到胆矾(五水硫酸铜);在胆矾中投入铁料加热,就能把铁“变”成铜。这是古代的“湿法冶金”技术,原理正是今天中学生都熟悉的“置换反应”:活性更强的铁离子置换了溶液中的铜离子。由于这种反应,熬胆矾的铁锅用久了也会变成铜锅,让沈括大感奇妙。当地铜含量很高,苦泉有好几处,上游还有可直接开采的铜矿,被沈括顺手记录下来。后人借助他的记载找到矿脉——如今铅山县的永平铜矿是我国第二大铜矿。

沈括早年以父荫入仕,当了十年基层公务员,33岁考中进士,三年后被岳父推荐到京师昭文馆去编校书籍。昭文馆是当时的“国家图书馆”,沈括如鱼得水,在此饱览藏书,其中的天文历算典籍又让他产生了新的兴趣——“仰望星空”。

历法与天文密切相关,但人为制定的历法与天体运转的自然规律总会有些偏差,过一段时间就要修订纠偏。爱较真的沈括发现,自唐朝后历法修订脱离实测,到北宋时已经很不准确了。后来他一度掌管“司天监”,便充分利用“国家天文台”的仪器观测天象,修正历法。他曾连续观测三个月,画了二百多张星图,终于得出北极星运行的准确轨迹。

责任编辑 / 林语尘

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。