梅岭梅关

中原岭南分界点

标签: 自然地理

早在先秦时代,梅岭因山顶宽阔平整,被称作“台岭”,又因地处南岭五岭的最东边,故又叫“东峤岭”。秦始皇“经略岭南”(详见本刊2013年9月号)时,曾派大将赵佗驻守岭南。谁知赵佗趁秦末天下大乱,自立为王,成立南越国,与中原王朝分庭抗礼。到了汉武帝时期,大将杨仆率军征讨南越,收复岭南后,杨仆留下副将庾氏兄弟二人驻守南岭,因兄长庾胜戍守台岭,所以台岭才有了“大庾岭”之名。

梅岭

梅家的山?梅花的山?

度岭方辞国,停轺一望家。

魂随南翥鸟,泪尽北枝花。

山雨初含霁,江云欲变霞。

但令归有日,不敢怨长沙。

——《度大庾岭》唐·宋之问

古时中原与岭南的分界线,就是位于今天湘赣和两广之间的南岭山脉——山北即中原,被认为是华夏文明的正统发源地,而山南的岭南,在明清以前,一直被视作尚未开化的蛮夷之地(详见本刊2012年6月号“贬谪也文艺”)。

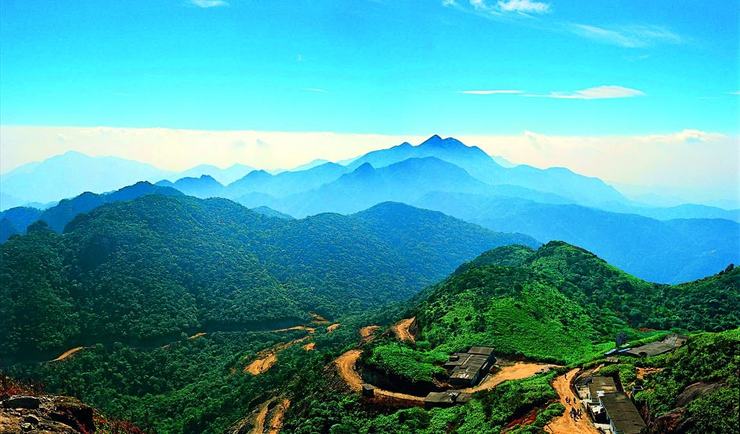

南岭山脉由5座峰岭组成,最东边的便是隔断了江西与广东的梅岭。其实,梅岭在历史地理学界多被称作“大庾岭”,但梅岭之名在民间似乎更流行,其由来,直到今天仍有两个不确定的版本。

一个是相传春秋末年,越国被楚国所灭,越王勾践的一支后裔为避战乱,改姓“梅”后逃进了南岭山中,与当地的百越人混居在一起。在后来楚霸王项羽反秦时,梅氏中一个叫梅鋗的人因战功卓着,被封为“十万户侯”,封地就在南岭。而梅鋗又将治所设在南岭最东边的山中,于是,人们便将那座峰岭称作“梅岭”。

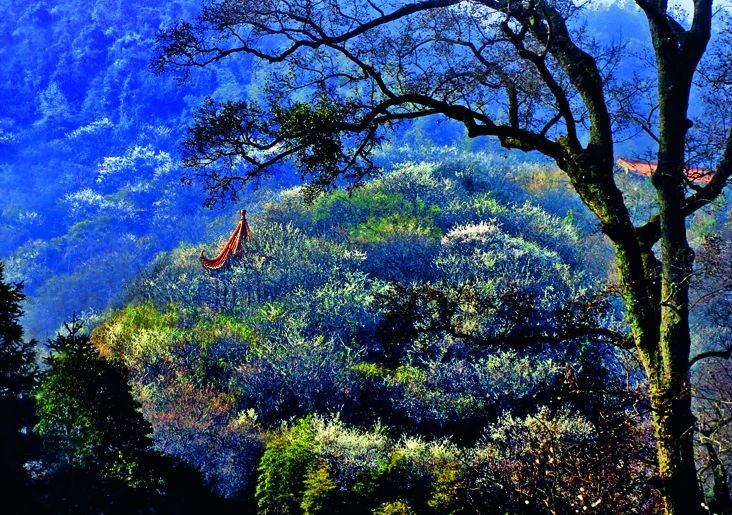

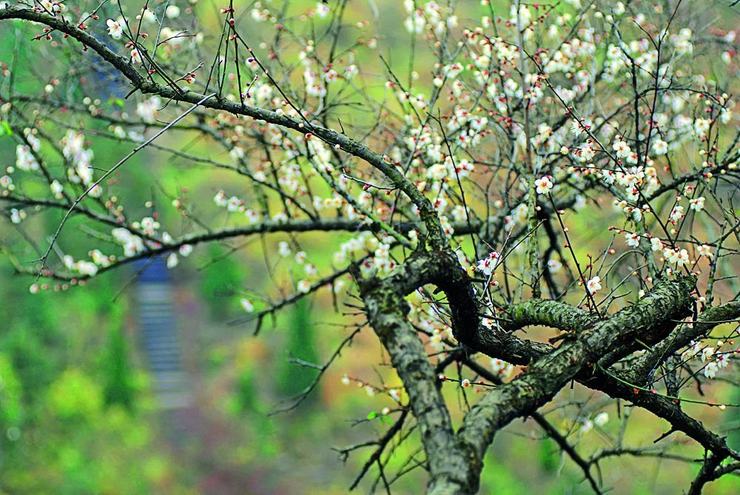

而另一个版本,则是因山中生有很多梅花,晋代古籍《南康志》中记载:“庾岭多梅,故称梅岭”。梅岭以梅花出名,还因为这里山南气候温暖,梅花早开早谢;山北则相对寒冷,梅花晚开晚谢,走在一山之中可见“南枝既落,北枝始开”的奇景,让很多到此的诗人诗兴大发,唐朝诗人宋之问便是其中之一。尽管他因遭贬谪而路过,心情原不大好,但能见到如此奇景,也不禁宽慰了许多。

如今,来梅岭赏梅成了江西和广东两省人热衷的旅游项目,或许在山间的茶棚歇脚时,为你斟茶的还是梅鋗的后人呢。

梅岭以梅花闻名天下,史料中记载,早在西汉时期山中便有梅树种植,到了魏晋时期,梅树数量尤多,而如今人们所见漫山遍野的梅花,则是宋代时人们大规模栽种的(图1)。

这条用大块鹅卵石铺成的山路,是唐代等级很高的国道,配有驿站、马厩等设施。这块路边残留的石槽,就是当时马匹休息时饮水用的(图2)。

驿道

唐朝的“京广线”

……海外诸国,日以通商,齿革羽毛之殷,鱼盐蜃蛤之利,上足以备府库之用,下足以赡江淮之求……饮冰载怀,执艺是度,缘磴道,拔灌丛,相其山谷之宜,革其坂险之故……坦坦而方五轨,阗阗而走四通……

——《开大庾岭路序》唐·张九龄

如今漫步在梅岭山路上,人们可以悠闲地欣赏山野景致,不出一小时就能翻山跨省。然而,如果时间回到唐朝之前,民间曾有“水险闻瞿塘,山险最庾岭”之说,走这条路,怕是惊险艰辛远多过浪漫便捷。现在看来,这条小路并不起眼,殊不知它可是唐代最高规格、贯通南北的“国道”。

这条国道的修筑者,是唐代丞相张九龄。张九龄是韶州曲江(今广东韶关)人,他年轻时进京赴考,便是历尽艰辛才翻越梅岭到达长安。然而,20年后当他隐退回老家时,途经梅岭发现路况依旧没有改观,便上疏奏请“开凿庾岭驿道”,并详尽陈述了修路的裨益。

盛唐之时,中国与海外通商日益频繁,岭南的广州成为重要码头,东南亚、阿拉伯半岛的商客、使节,几乎都要从这里下船,再翻越梅岭才能到京城,所以,修筑一条既便捷又上档次的国道就显得极为必要。唐玄宗看到奏折后,很快作出批示,让已经退休的张九龄亲自督造。

于是几千民夫披荆斩棘、开山劈石,两年后,一条宽近5米的鹅卵石驿道终于竣工。这条通衢南北的国道,是连通中原与岭南的最捷径,作用如同今天的“京广铁路”。看到自己多年的心愿达成,张九龄也好生得意,兴奋地竟为这条路的开通作了一个序。

千余年来,象牙、犀角、珠玑……不知有多少岭南的奇珍异宝从这条路上送过,但最传奇的却是一种水果——荔枝。那个能让“妃子笑”的“一骑红尘”,也是走的这条路,不然远在长安的杨贵妃,怎么可能三日内就吃到岭南的荔枝呢?如今驿道上的“倒马坑”,相传便是当年为送荔枝累死马匹的埋葬地。

商税关·分界线

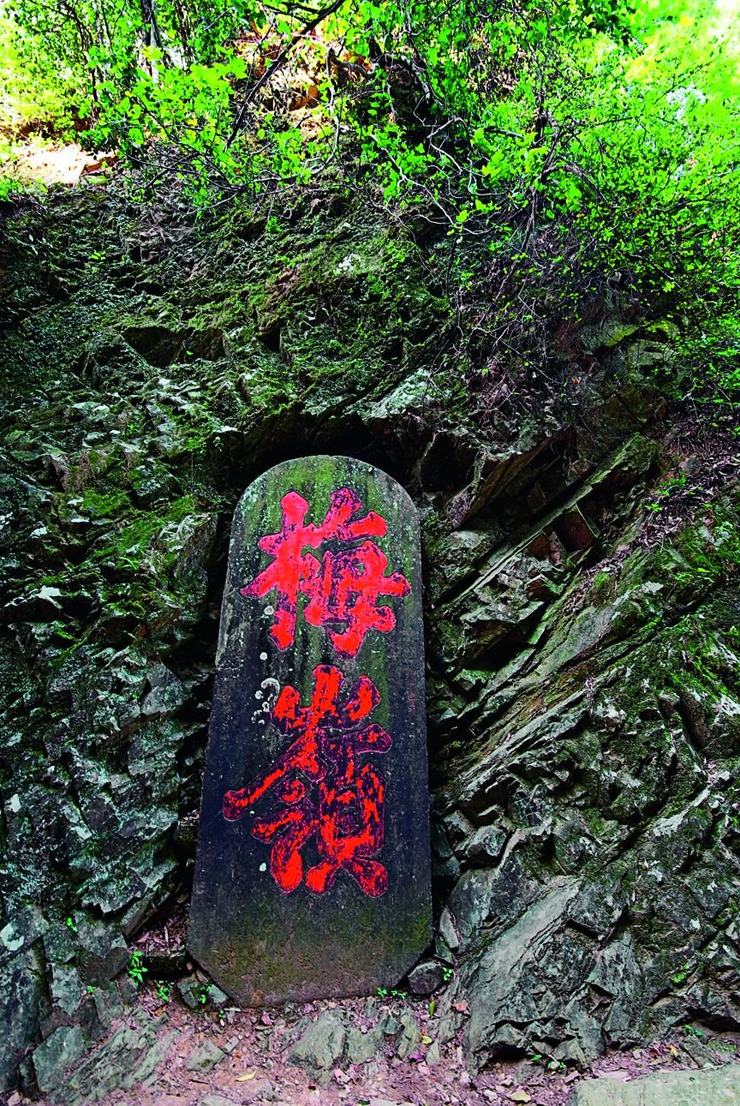

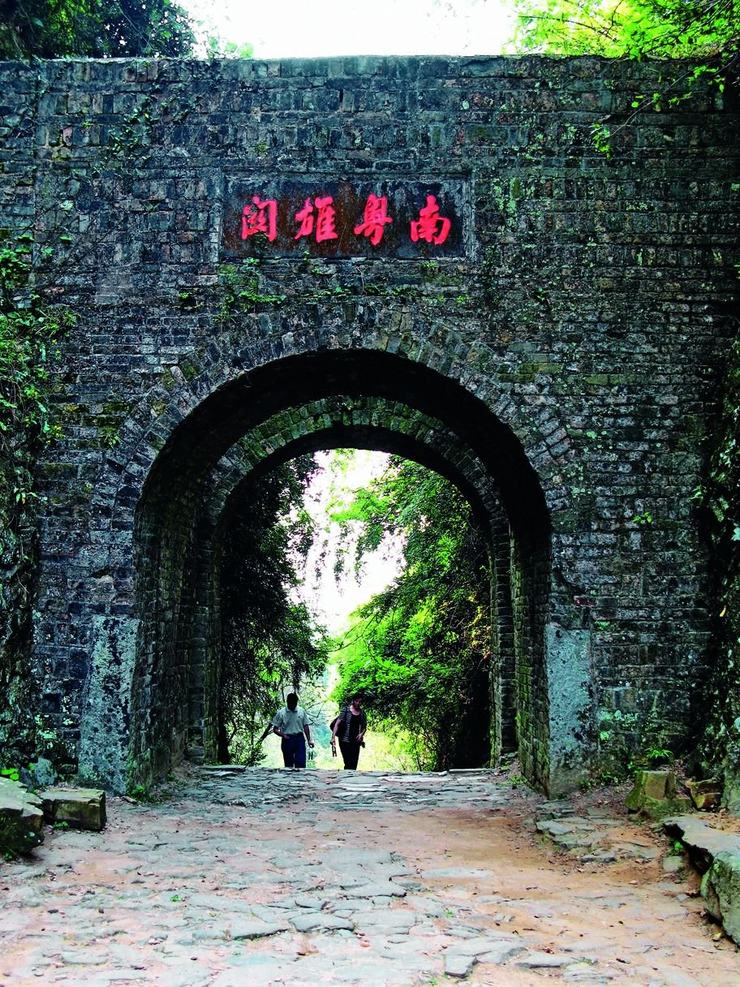

宋代梅关建立的主要用途,是为了收取往来商贾的赋税,尤其是盐税。据记载,梅关曾经一年的盐税,相当于整个江南地区总赋税的三分之一。关楼两面不同的匾额,则标志着它是岭南与中原的正统分界线(图1、图3),关楼旁树立的“梅岭”石碑则是出自康熙皇帝御笔(图2)。

梅关

岭南的“玉门关”

梅骨霜髯心已灰,青松十丈手亲栽。

问翁大庾岭头住,曾见南迁几个回?

—《赠岭上老人》宋·苏轼

循着古驿道上到梅岭顶峰,便可见两侧峰峦间,夹持着一座五六米高、砖石斑驳的关楼,别看它不够雄奇,但门楼上的匾额却足够大气—北面写的是“南粤雄关”,南面则是“岭南第一关”,这座关楼便是梅关,古代中原与岭南的真正分界线。

梅关虽是关隘,却不是为战略防御而修,而是为收缴商税。梅岭通了驿道后,往来的商旅日渐增多,特别是广东沿海出产的大量海盐,可以由此进入内陆。盐的贩卖,历来都是政府的重要税收项目,所以在北宋年间,朝廷于梅岭之巅建起了一座关隘,起名“梅关”。

就是这座藏于山岭之中,又不算大的关隘,却在古人心中堪比边塞雄关“玉门关”。因为明朝之前的岭南,在很多文人士大夫心里,仍是令人畏惧的“烟瘴”蛮荒之地,如果被贬谪岭南,必经梅关。所以,被贬之人一踏过梅关,真正进入岭南地界,不禁会流露类似出塞的感伤。

从唐代宋之问、韩愈,到宋代的苏轼、黄庭坚,再到明朝的汤显祖、解缙,从梅关走过的历史名人何其多,但能活着回来的却没几人。像宋代诗人秦观,就是刚到岭南不足俩月便客死异乡。故而,当苏轼在岭南谪居了7年,终被朝廷召回时,重走梅关的感慨可想而知,也就有了上面这首诗。

如今,梅关虽仍有界碑的作用,但也只是江西与广东两省之间的省界,人们到此游玩多是为了体会“一脚跨两省”的乐趣。梅岭、梅关,以及贯通其上的驿道,虽不复千百年前的车水马龙,却会因诗人的歌咏而顽强生存。

责任编辑 / 郭亦城

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。