广东打边炉

海鲜食补“拉锯战”

标签:

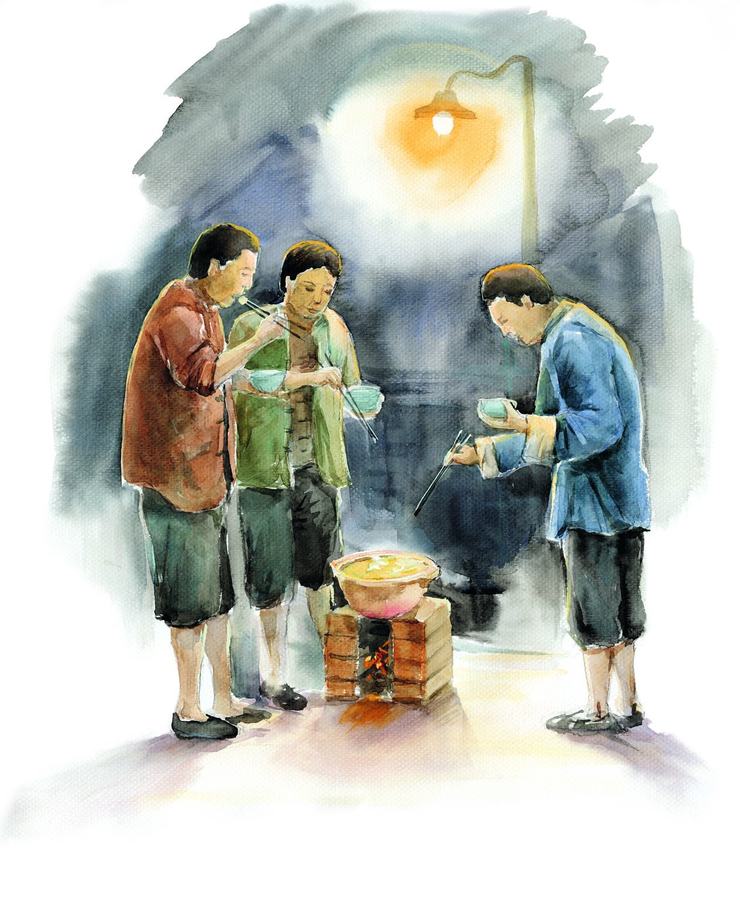

广东午夜的街边,几块砖头垒成的简易灶台上,一口大肚砂锅中正翻滚着乳白色的汤汁,隐约可见汤中漂起的鱼片、牛丸,锅边几个人或站或蹲,正群情激昂地夹进捞出——在中国大多数地方,火锅通常都坐着吃,但在广东,它的最传统吃法却是站着吃,并且一顿饭要耗时几个小时,这就是“打边炉”。

说起打边炉的来历,多出自清代的生活轶闻汇编《清稗类钞》:当时广州有一姓边的北方厨师,每到冬日便开卖类似涮羊肉的火锅,深受欢迎,人们就称之为“边炉”,后来锅具、食材和吃法逐渐本土化,发展为当今的打边炉。实际上,广东打边炉的传统早在宋代便有记载,只不过当时叫“打甂(音‘边’)炉”。“甂”就是小瓦盆,“打”则是涮的意思,打甂炉即涮瓦盆火锅。但或许“甂”字太生僻,逐渐就被误传为“边”。到了明朝万历年间,《顺德县志》记下了人们对打边炉的理解,已经转变为:“以鱼、肉、蚬、菜杂烹,环鼎(边)而食”。

如今,打边炉的锅具早已变成了瓦盆的升级版:砂锅。但吃的阵势不变,仍讲究要站着吃,所以使用的筷子既要够长,又能禁得住久烫不变形——长竹筷子自然是首选。另外,由于打边炉讲究汤水一直要处于滚沸的状态,这样涮出的食物才足够鲜嫩,所以对就餐人数就有限定,最多不能超过4个人,否则几个人同时往锅里放食材,会造成水温骤降,延长食材的烫煮时间,对极易涮“老”的海鲜来说,可就辜负它的鲜美了。

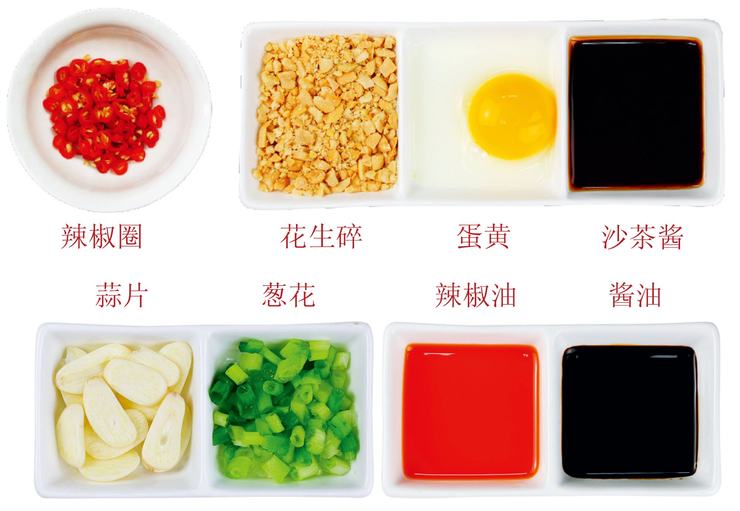

由于广东地处沿海,所以打边炉的食材主要以各式海鲜为主:鲜虾、鱼片、鲍鱼仔、鱿鱼须,除此之外,各种筋道的“丸”和软嫩的“滑”,如牛丸、鱼丸和虾滑也是主菜。而在这些琳琅满目的食材中,又有两样经典必不可少:石膏豆腐和“鸡腰”。讲究饮食养生的广东人认为,吃火锅容易上火,所以一定要搭配清热泻火的食物——点豆腐的石膏恰有此功效。如果实在没有,也要在汤里加少许石膏粉,以达到同样的目的。“鸡腰”其实就是公鸡的睾丸,由于形似猪腰而得名。尽管许多地方对它不屑一顾,但广东的传统,却认为鸡腰“大补”,尤其冬季里由打边炉煮出来,功效更会发挥得淋漓尽致。

责任编辑 / 郭亦城

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。