翻越世界最大的垭口,走进“喜马拉雅的宝石” ——初入木斯塘

投稿时间:2019年07月08日 投稿人:嵩涧

喜马拉雅山脉安娜普尔纳地区的Thorong La Pass,是ACT线路上可抵达的海拔最高点。陀龙垭口以东为Manang地区,其中的马南村是整个ACT最大的“补给点”,也是所有打算翻越陀龙垭口徒步者的必经之地;以南是安纳普尔纳群山,距离最近的“陀龙峰”海拔6144米,安娜普尔纳最高的主峰海拔为8091米;以西是Mustang地区,准确来说应该是“下木斯塘”地区,徒步翻越垭口经过的第一个木斯塘村落叫做“Muktinath”。

陀龙垭口周边地图

注释:

(Thorong La Pass译为“陀龙垭口”,世界上最大的垭口,海拔5416米)

(ACT即Annapurana Circuit Trek译为“安娜普尔纳环线徒步”,徒步者需至少15天的时间才能完成安纳普尔纳峰周边地区的徒步)

(Manang译为“马南村”,安娜普尔纳北部地区的核心村落)

(Muktinath译为“木克提纳斯村”,从马南村翻越陀龙垭口抵达的第一个木斯塘村落)

(Mustang译为“木斯塘”,世界上唯一完整保留传统藏传文化原貌的地区,被誉为“喜马拉雅的宝石”)

Thorong La Pass(摄于陀龙垭口,海拔5400米)

Manang(摄于马南,海拔3500米)

Muktinath(摄于下木斯塘-木克提纳斯,海拔3800米)

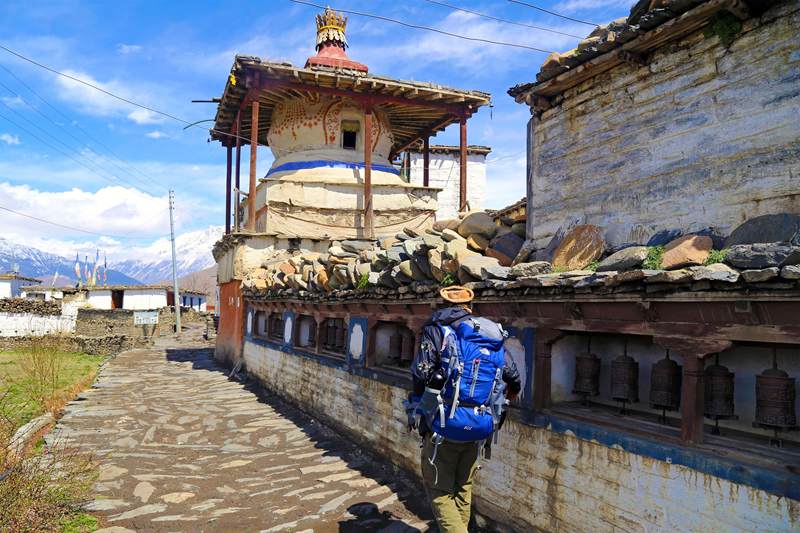

Tangbe村的佛塔(摄于上木斯塘-唐比,海拔3000米)

马南距离木克提纳斯有30公里的距离,徒步者一般要花2-3天的时间来完成这段路程,而在出发之前,徒步者通常会选择在马南周边地区进行高原适应性调整。在通往垭口的路途当中,可以选择在陀龙大本营、Phedi、Churi Ledar或Yak Kharka住宿过夜。这段路对于大多数人来说都不会感到轻松,马南至陀龙垭口20公里的距离海拔抬升将近有2000米,适应“高反”可以说是每个人都必须要做到的事情。

陀龙大本营的住宿(摄于陀龙大本营,海拔4900米)

翻越垭口的旅行者(摄于陀龙垭口前段,海拔5200米)

登上垭口的旅行者(摄于陀龙垭口,海拔5400米)

陀龙垭口的经幡(摄于陀龙垭口,海拔5400米)

人们需要克服的不光是单纯的高原反应。冰雪的路面搭配上陡峭的山体,极寒的空气依附着烈日的阳光,沉重的背包伴随着漫长的路途,周围的每一件事物对人的意志都是一项重大的挑战,它们也时刻威胁徒步者的生命安全。前往喜马拉雅地区探索的旅行者相信已经做好了相关的准备与觉悟,而等待他们的,必将会是一场永生难忘的体验。

通往垭口危险的道路(摄于陀龙垭口,海拔5200米)

太阳从山的背后升起(摄于陀龙垭口,海拔5200米)

负重徒步的徒步者(摄于陀龙垭口,海拔5200米)

在空地休整的徒步者(摄于陀龙垭口,海拔5200米)

登上了陀龙垭口之后,旅行者通常会在此地拍照留念并逗留小憩一会儿。大家心里也都清楚不可就此松懈,因为后续下山的路同样并不好走,最后这段10公里的连续下坡,下降高度达到了1700米。爬山过程当中,下坡对于腿部膝盖的磨损往往严重超过上坡时的情形,加上在冰雪覆盖的路面负重行走,应时刻戒备“滑倒”的危险。

垭口合影留念的西方游客(摄于陀龙垭口,海拔5400米)

合影留念处(摄于陀龙垭口,海拔5400米)

尼泊尔当地向导(摄于陀龙垭口,海拔5400米)

下山的徒步者(摄于陀龙垭口,海拔5400米)

下山的道路(摄于陀龙垭口,海拔5400米)

刚抵达木克提纳斯,映入眼帘的便是极具“藏式”风格的景色。寺庙、经幡、佛塔、雪山融为一体,构成了一幅幅极为精美的图画。据地图显示,对面雪山的后背,便是西藏。

木克提纳斯神庙的佛像(摄于木克提纳斯,海拔3800米)

佛像侧身(摄于木克提纳斯,海拔3800米)

莲花生大师像(摄于木克提纳斯,海拔3800米)

经幡阵(摄于木克提纳斯,海拔3800米)

村口(摄于木克提纳斯,海拔3800米)

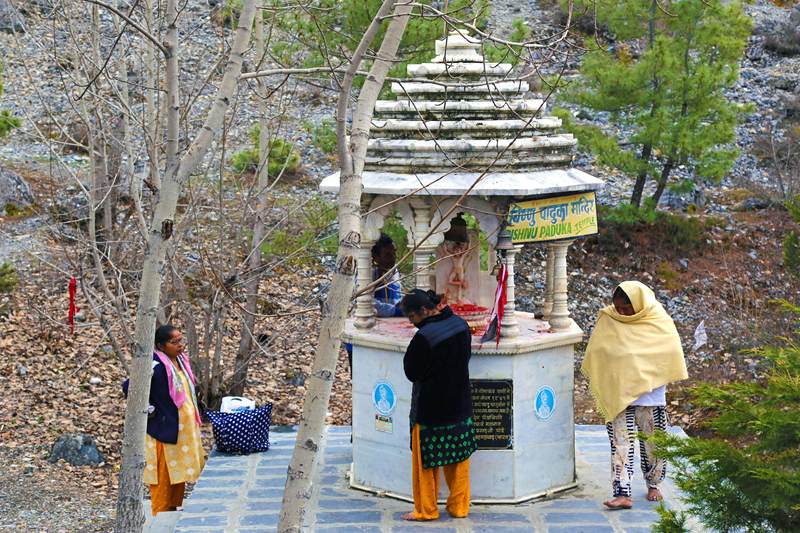

木克提纳斯是一个在喜马拉雅山深处海拔3800米的村落,隶属于木斯塘地区,其文化也深受木斯塘地区的影响。但这个村子非常的特殊,首先是因为它是翻越陀龙垭口的第一个村子,几乎所有走ACT的旅行者都会路过这个村子;其次,这里是印度教教徒和佛教教徒共有的圣地,在村内,可以随处看到印度教及佛教共存的各类人文景象。

印度教寺庙(摄于木克提纳斯,海拔3800米)

印度教寺庙里朝拜的教徒(摄于木克提纳斯,海拔3800米)

印度教的苦行僧(摄于木克提纳斯,海拔3800米)

藏传佛教寺庙(摄于木克提纳斯,海拔3800米)

藏传佛教寺庙(摄于木克提纳斯,海拔3800米)

山丘上的佛教经幡(摄于木克提纳斯,海拔3800米)

木克提纳斯最为着名的可能就属“Muktinath Temple(木克提纳斯神庙)”了。这座神庙是世界上海拔最高的一座供奉Viṣṇu(毗湿奴)的庙宇,所以有非常多的印度教徒特地前来此处朝拜。要知道,从印度来到木克提纳斯的路程是异常艰辛的。木克提纳斯神庙同样也是密宗佛教的24大圣地之一,相传莲花生大师在前往西藏的途中,就在此处进行了一段时间的冥想获得了莫大的启发。

注释:

(Viṣṇu译为“毗湿奴”,印度教的三相神之一。梵天为创造之神,湿婆为毁灭之神,毗湿奴为守护之神)

前往神庙的教徒(摄于木克提纳斯,海拔3800米)

通往神庙的台阶(摄于木克提纳斯,海拔3800米)

神庙入口(摄于木克提纳斯,海拔3800米)

神庙内部(摄于木克提纳斯,海拔3800米)

路边景象(摄于木克提纳斯,海拔3800米)

进行仪式的教徒(摄于木克提纳斯,海拔3800米)

神庙主殿(摄于木克提纳斯,海拔3800米)

神庙的后方,有一道名叫“Muktidhara”的独特景观,它是由108个牛头状的出水口组成的。甘达基河的“极寒圣水”从里面不断流出,这些圣水的源泉是后方雪山的冰川融水。根据印度教的神话传说,每个人都是遵循着世界应有的生命轮回周期,沐浴在这毗湿奴水域的圣水之下,人是可以得到救赎的。在神庙主殿的前方,也有2个较大的池塘积满了圣水,它们和后方Muktidhara的作用一样,信徒们相信人沐浴在其中就能获得解脱。因此,现场有很多印度教的教徒,依靠着他们虔诚的信仰和顽强的意志沐浴在这接近0度的圣水当中。

Muktidhara圣水出口(摄于木克提纳斯,海拔3800米)

圣水池塘(摄于木克提纳斯,海拔3800米)

这个喜马拉雅村落在宗教的渲染之下显得格外的神圣与庄严。它在保持着自己独特风俗文化的同时,每天也在迎接着来自世界各地的新奇事物。相比ACT前段路程的村落,木克提纳斯的基础设施较为完善,除了有基本的餐饮和住宿之外,户外店、咖啡厅、汽车站、飞机场这些应有尽有,尽管这些看上去有点不符合当地的消费水平,但也证明了这里的文明并不是停滞不前的。

朝拜的教徒(摄于木克提纳斯,海拔3800米)

朝拜的教徒(摄于木克提纳斯,海拔3800米)

木克提纳斯是我接触到木斯塘地区的第一个村子,就带来了如此之多的惊喜,这使得我更有动力和欲望继续探索喜马拉雅深处的文化。在后面的日子当中,每天都是未知且充满惊喜的一天。木斯塘地区的村子大大小小加起来有几十个,每个村子不管是外在上还是细节上都有着不同的变化。上木斯塘地区是世界上唯一完整保留传统藏传文化原貌的地区,被誉为“喜马拉雅的宝石”,其首都Lo Manthang(罗曼塘)更是世界上保留的最完好的中世纪城市之一。任何进入上木斯塘地区的游客都必须依照尼泊尔政府相关的规定出行,对游客的严格把控有助于保护这一“鲜活的历史”。关于木斯塘大部分的记载都是传说而不是有明确依据的史实,所以这块区域一直都是世界范围内人类研究藏文化的重点区域。

Jharkot(摄于下木斯塘贾科特,海拔3600米)

Jharkot寺庙(摄于下木斯塘贾科特,海拔3600米)

祭祀仪式(摄于下木斯塘贾科特,海拔3600米)

用来练习射箭的箭靶(摄于上木斯塘唐比,海拔3200米)

Tangbe村村口的“门神-Rigs-Gsum Mgon-Po”:

红色代表“文殊菩萨”,白色代表“观音菩萨”,灰色代表“金刚菩萨”

(摄于上木斯塘唐比,海拔3200米)

红白灰色系的建筑:

红色涂在宗教建筑上偏多,如寺庙,寓意着“庄重、受到保护”;

白色用途最广,代表着“众生、平民阶层”;

灰色,接近于黑色,则用来“辟邪、驱魔”

(摄于上木斯塘唐比,海拔3200米)